「粘菌性」再考

唐澤太輔(秋田公立美術大学准教授)

1, はじめに―「粘菌性」とは―

「粘菌性」とは何か。それは、一般的に考えられる生と死、動物と植物、雄と雌といった二項対立を超越するあり方と言える。いや一般的にと言うには少し語弊がある。そもそもこのような対立的分類は、あくまでロゴス的思考のみに囚われた考え方だからだ。簡単に言えば、それは、同一律(同じものは同じ:A=A)、矛盾律(肯定と否定は両立しない:A≠B)、排中律(事物は分離できる:A/B)といういわゆるフォーマルロジックを基にした思考である。そして、粘菌という原初的生命体は、このような偏狭な思考をあざ笑うかのように超えてくるのだ。

アメーバ状の変形体は、快適な環境と餌を求め、ゆっくりとだが常に動いてその姿を大きく変化させる。時に立ち止まりながらも原形質はその脈の中を延々と流れ続けている。その意味で常に既に変化の途上にある(同一律の否定)。そしてこの奇妙な生物は、多核単細胞生物である。要するに「多」でありながら「単(一)」でもある。さらに、動物のように餌を捕食し排泄しつつ、隠花植物のように胞子を飛ばす性質を持つ。言うなれば、動物かつ植物(非動物)なのである。動物性と植物性という一見すると相対する性質が同居しているとも言える(矛盾律の否定)。また粘菌は、死んでいるのか生きているのか明確に判別することはできない生物でもある。粘菌研究をライフワークとしていた南方熊楠(1867〜1941)は、無構造的で痰のように見える変形体こそ実は旺盛な生を謳歌しており、整然と立ち並ぶように生える子実体こそ死に向かっているとさえ述べている[全集9:28-29参照]。変形体はぶるぶると振動しながら未成熟な子実体を形成していく。では、この未成熟体は生きているのか、死んでいるのか。筆者はこの中途半端な未成熟体に異様なまでの「美」を感じる。このような姿を我々に現前させる粘菌に生/死という単純な分割は当てはめることはできない(排中律の否定)。このように粘菌は、我々の「当たり前」とする思考の三原則をある意味強制的に解除しようとする生命体なのだ。もはや「生命体」という枠組みが正しいのかすらわからない。――これこそが「粘菌性」である。

もう一つ「粘菌性」の特徴を加えるならば、この極小の生命体は、大宇宙と融即するということである。熊楠は、顕微鏡を通じて粘菌の中に大宇宙を見ていたと述べているが[往復書簡:300参照]、これは何も彼に限ったことではないだろう。粘菌は、かつて「星腐り」[全集5:437]と呼ばれたり、他の星界からの飛来した動植物の基だと唱えたりする学者もいた[全集8:40参照]。実際に、1973年にはアメリカで、粘菌(Fuligo septica:ススホコリ)が大量発生した際、「宇宙人の襲来ではないか」と大パニックになったことさえある[シャープ&グラハム(2015)2017:30参照]。ちなみに、メキシコなどでは「月の糞(casa de luna)」と呼び、それを食す人々もいるそうだ[松本2007:120参照]。星、宇宙人、月……、粘菌は、確実に我々人間に宇宙を想起させる[1])。人間による偏った論理で、宇宙という「存在そのもの」を枠付けることは不可能である。当然、現代の科学では物理的にも宇宙を限定することはできない。粘菌も同様に、その深遠さは宇宙大(無限)であり、人間による単純な枠付けをすり抜けていく。それを捉えるには、我々は、根本的な知の組み換えをしなければならないのかもしれない。

紀南アートウィーク実行委員長の藪本雄登は、「粘菌性」を、「うごく、とどまる」「留まるという抗い」「変わり続けるかたち」「境界をまたぐ」という四つの側面から捉えている。四つは、上記した筆者による「粘菌性」の捉え方ともほぼ一致する(粘菌が宇宙と融即するという点を除いて)。これらが本展のメインテーマと言ってもよい。そして、これらのテーマ展示が、和歌山県田辺市にある南方熊楠顕彰館、SOUZOU、Breakfast Gallery(もじけハウス)、闘鶏神社他を会場として実施された[2])。紀南アートウィーク2024『いごくたまる、またいごく』の試みは、これら四つのテーマをもって、我々人間が本来的に持っている柔軟な思考と創造力を大きく刺激しようというものである。

[1]) 熊楠の処女論文が「東洋の星座(The Constellations of the Far East)」(1983年)であり、その後、彼が粘菌へと関心が向いていったことはいかにも象徴的である。熊楠の中では、見上げた夜空に広がる大宇宙と、足元の枯葉や朽木の粘菌は確実に照応関係にあった。ちなみに筆者の知り合いの粘菌研究者は、もともと宇宙物理学者を目指していたという。彼は「なぜこうなったのかはわからない」と笑いながら言っていたが、そこには必然的に、宇宙と粘菌との深い結びつきがあったはずである。また紀南は、ロケットの打ち上げ場所としてもよく知られている(串本町のスペースポート紀伊など)。そこでは「宇宙へ一番近い県」を称して、小型ロケット発射場建設が行われている[ニュース和歌山ウェブサイト2021参照]。粘菌が多く棲息するこの地は、宇宙との繋がりが非常に深い。

[2]) 筆者は、2024年9月19日から21日にかけて、藪本のアテンドの下、本展関係者とともに各会場(田辺市)および関連企画(白浜町)の視察を行なった。

2, 反復と絡まり合いのダイナミズム―粘菌:うごく、とどまる―

写真1:《粘菌研究》監督:山田汐音(2020)筆者撮影

南方熊楠顕彰館に入ると、まず山田汐音(秋田公立美術大学粘菌研究クラブ)が監督を務めた映像作品《粘菌研究》(2020)が鑑賞者を出迎えてくれる(写真1)。この映像作品では、学生たちが黄色の手袋をしてススホコリの脈動を表現したり、ムラサキホコリ(Stemonitis fusca)の未成熟体が徐々に子実体になっていく様子を、白い衣装を身につけ帽子を被ってコンテンポラリーダンスのように表現したり、黄色のガムテープをゲリラ的に校内の階段に貼り伸ばしていきモジホコリ(Physarum polycephalum)の動態を表現したりしている。BGMは、学生たちによる「歌ならざる歌」である。数名の学生がそれぞれ粘菌の独特なリズムに合わせて出した反復的な声を録音し、山田はそれらを重複させ不思議な「歌」に仕上げた。鑑賞者は、ここで粘菌の生態と基幹的リズムを導入的に身体化することになる。

写真2:《BladGrond》Geert Mul(2019)筆者撮影

その後、奥の展示室に入ると鑑賞者は、ヘアート・ムル(Geert Mul)の《BladGrond》(2019)に目を奪われる。この映像作品は、確実に「瞑想装置」だ。植物の葉と根であろう「何か」がゆっくりと重なり合いながら動き変化していく。ムルは意図していなかったようだが、この徐々に広がりながら生成変化していく様は、どう見ても粘菌の動きそのものである。向かって右側のモニターの映像は不自然なほどカラフルであり、左側のモニターの映像はモノクロだ。両方のモニターが見えるちょうど真ん中に立つと、鑑賞者は不思議な浮遊感に誘われる。筆者はこれらを鑑賞しながら那智の滝を想起した。その大瀑布は、猛烈な勢いで落ちているはずなのに、凝視すると、水滴の一粒一粒が非常にゆっくりと動いているような感覚になり、さらに見続けていると、水が逆流しているようにさえ見えてくる。それは、見る者に奇妙な無重力感を与える。鑑賞者はムルの作品のどこに焦点を当てて良いのかわからない。色彩の異なる左右の映像を同時に見ていると、言語機能が消失していく感じがする。高速の画像処理技術に反して、人間の前頭葉の機能は限りなく抑制されていくようだ。

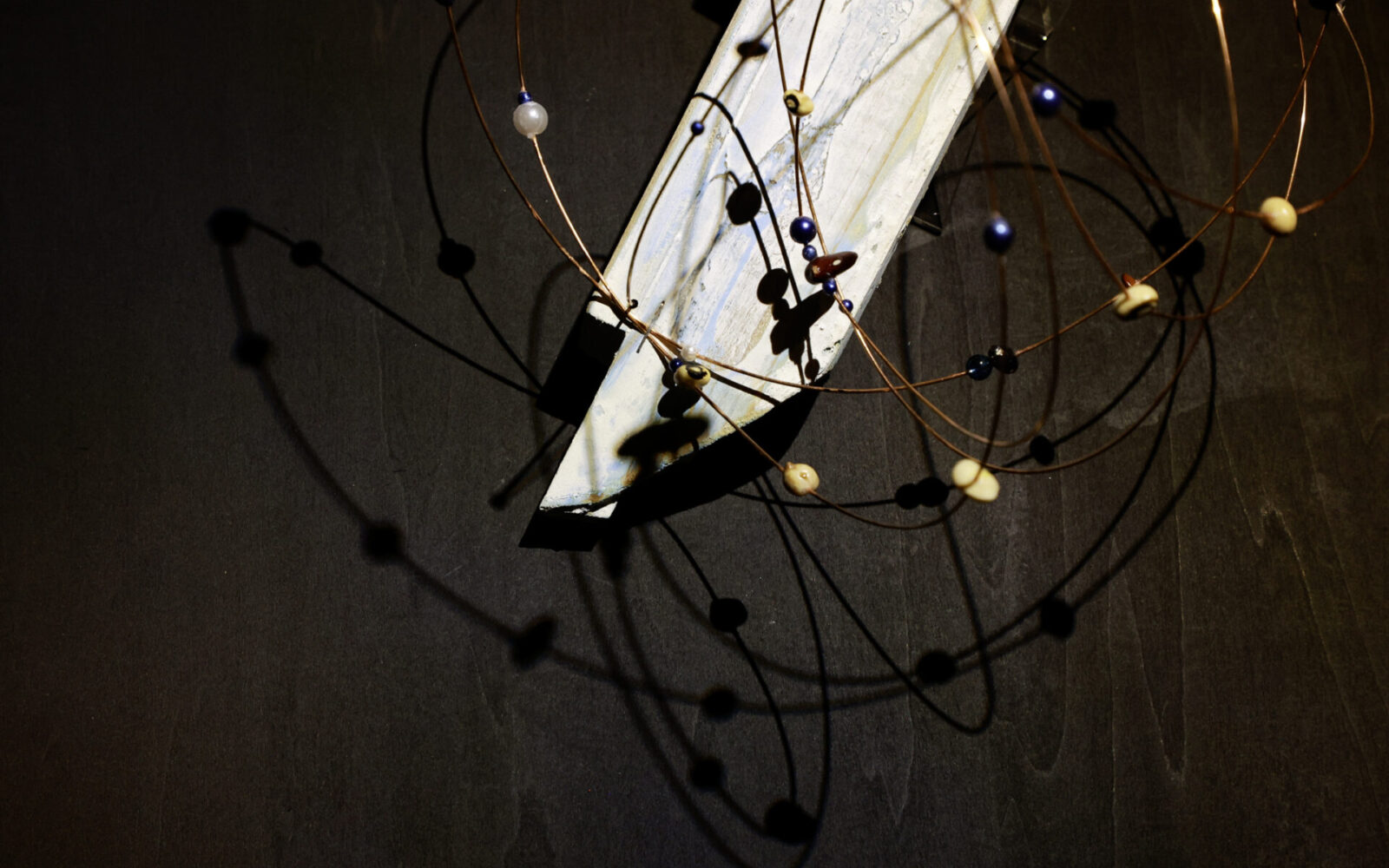

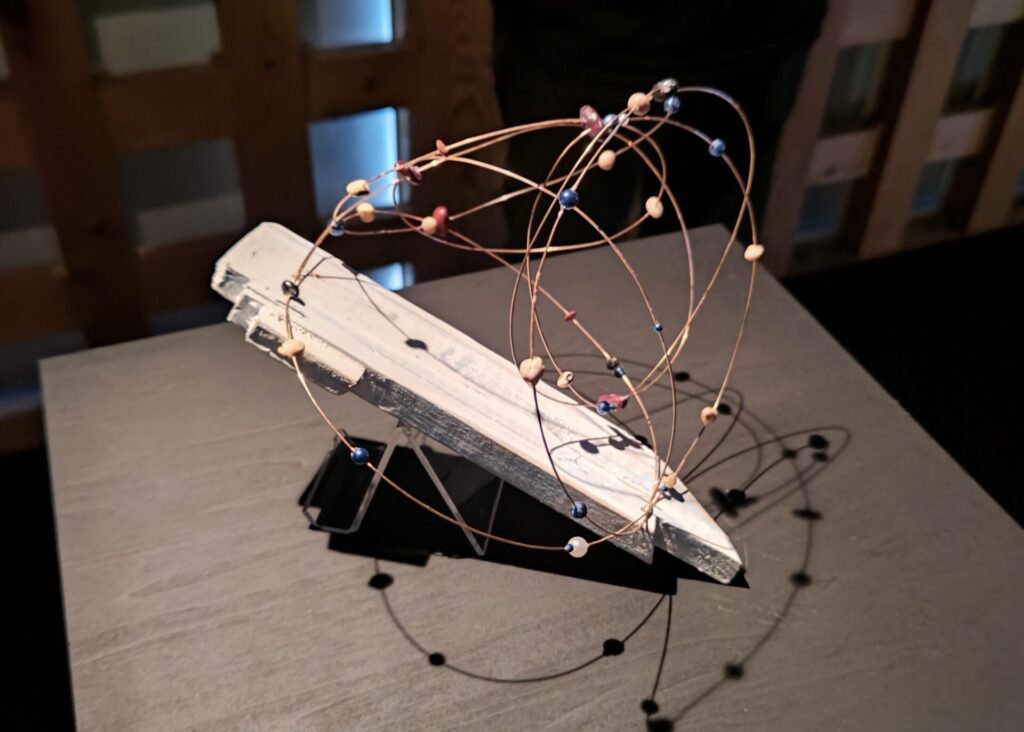

写真3:《萃点》廣瀬智央(2023)筆者撮影

ふと我に返り、振り向くと、そこには廣瀬智央の《萃点》(2023)シリーズが立ち並んでいる。熊楠が記した彼の宇宙観を表すダイアグラムである「南方マンダラ」のように入り組み絡まり合うワイヤーには、輝くビーズや豆が数多く付いている。土台はあえて不安定に傾けられた木材になっている。そのことよって、作品は物理的には固定されていながらも「動く可能性」をイメージさせる。現実的には留まりながらイメージ的には動くのだ。ワイヤーに散在する光に照らされたビーズと豆は、互いを映し出すと同時に全体を映し出す。華厳思想でいう因陀羅網とはおそらくこのようなものなのだろう。ムルの瞑想的作品を鑑賞した後だからなおさらその照応関係は動的に見える。個と個、個と全体の螺旋的交わり。これこそまさに大宇宙である。宇宙は常に動いている。地球の周りを月が、太陽の周りを地球が、火星が、木星が……回っている。そして実は、太陽自体も公転している。それを追うかのように惑星たちは太陽の周りを回り続ける。そのようにして全体の軌跡は螺旋状となるのだ。

3, 響き合う「あわい」の深層へ―留まるという抗い―

「動」があるためには「静」が必要である。もし仮に全てが同じ方向に同じスピードで動いていたら、我々は動いているということすら感じられない。実は「留まる」あるいは「立ち止まる」ことは、現代社会において非常に重要なことなのかもしれない。そのことによってこそ、いかに現代社会が高速で動いているかということと同時に、我々が忘れかけている生物が持つ本来的スピードを再認識できるのではないだろうか。

顕彰館からほど近い距離にあるSOUZOUでは4名のアーティストの作品が展示された。そこは小さな庭を持つ和風建築であり、室内には靴を脱いで上がらなければならない。鑑賞者は、畳に座りながら作品を鑑賞できる。文字通り、ゆっくり「留まる」ことができる場となっている。

写真4:《あわいの庭》AWAYA(あわ屋)(2024)筆者撮影

サウンドアートユニットAWAYA(あわ屋)は、サウンドインスタレーション作品《あわいの庭》(2024)を、SOUZOUの庭に展示した。子実体を模したオブジェがマイクの役割を果たしており、それに向けて鑑賞者が声を発すると、周囲に設置された数台の小型スピーカーから変換・拡張された声が周囲に反響する。木霊(こだま)のように響きあうその様子は、言うなれば声の因陀羅網だ。またそれは、静寂を切り裂くような、あるいは眠りを覚ますような声ではない。その「あわい」の声は、周りの蝉の声、風の音、子供たちの笑い声などと映響し合い、鑑賞者を夢の入口へと誘い込む。

写真5:《無題》Tith Kanitha(2019)筆者撮影

室内に上がり、まず目に入るのが、ティス・カニータ(Tith Kanitha)の《無題》(2019)である。これは、バネのように収縮させた産業用ワイヤーを織り重ね絡めあったインスタレーション作品だ。この繊細でいびつなネットワークには、カニータ自身の無意識的リズムが刻まれている。そしてその全体像は、時に荒々しく、時に優しく寄せては引いていく波のようなイメージを鑑賞者に想起させる。勿論、粘菌の変形体と捉えることも可能であろう。一方、右側のまだ編まれていないワイヤーの塊は、差し当たり休眠中の菌核であろうか。

2階に上がると、チュオン・コン・トゥン(Truong Cong Tung)による映像作品《Across the Forest》(2014)がある。4面のスクリーンにベトナムの様々な現実的断片が映し出される。霧がかったような不透明な色彩の映像(イメージ群)が、それぞれどのような関係にあるのかはわからない。東南アジアに馴染みのある者であれば、その関係性を理解できるのかもしれない。自然環境、手工業、高層ビル群などが醸す淡い雰囲気は、トゥンの個人的無意識の諸相だろうか。「淡い(朧げな感じ)」は「あわい(間)」に生起する。氵(水)と炎(火)の間に生じるのは白い湯気もしくは霧である。この空間は白い不織布で覆われており、「あわい」の効果を存分に味わうことができる仕組みになっている。

再び1階におりて奥の部屋に進むと、夢の最深部あるいは最も濃い霧とも言える作品、タイキ・サクピシット(Taiki Sakpisit)による《Trouble in Paradise》(2017)がある。これは、本展で最も謎めいた映像作品である。「Summer」「A Ball」「Paradise」「Earth」「Earth Again」というテロップ以外の説明的言葉は一切ない。「理解」はできないが、心に響く。心理学者ユング(Carl Gustav Jung, 1875〜1961)は、無意識のさらに深層に集合的無意識を提唱したが、本作には、この次元の原イメージのようなものを何の検閲もなく現実世界に持ち込んだような強烈さがある。映像が過激だというのではない。そうではなく、分類不可能なむき出しの何か巨大なものがこちらにゆっくりと迫ってくる感じだ。

4, 「あわい」の場を「もじけ」る―変わり続けるかたち―

哲学者のキルケゴール(Søren Aabye Kierkegaard, 1813〜1855年)は、アダムとエヴァがエデンの園にいたとき、彼らは「夢見る精神」の状態だったと言う[キルケゴール(1844)1951:68]。つまり、自我をまだ確立できてきない精神の状態だったということである。我々が人間であろうとするならば、やはりその状態から目を覚まさなければならない。そして、再び動き出し変化しなければならない。鑑賞者は、心地よさと不安が同居するSOUZOUを後にして、Breakfast Galleryへ案内される。ここは「もじけハウス」とも呼ばれている。「もじける」とは、紀伊田辺の方言で「壊す」を意味するという。オーナーの杵村直子は、BreakfastのBreakは、この「壊す(もじける)」意味も込めていると教えてくれた。この展示会場で、鑑賞者の内に流れる余韻的「あわい」は「もじけ」られる。

世界的に著名な人類学者であるアナ・チン(Anna Tsing, 1952〜)のThe Mushroom at the End of World(『マツタケ―不確定な時代を生きる術―』)の扉絵は、実は杵村が描いたものだ。今回この原画が展示された(写真6)。その絵のタッチは、熊楠を彷彿とさせる。いや実際杵村は、熊楠による菌類彩色図譜をよく調査し、色使いや筆致、図譜に添えられた文字に至るまで確実に体得している。熊楠は生前、自身の図譜を清書してもらい出版しようと考えていた。しかし、結局それを清書できる者は現れなかった。もし杵村が熊楠の時代に生まれていたら、彼女に真っ先に依頼があったであろう。

杵村のもう一つの作品《つながりのかたち》(2024)は、モビールに吊るされたたくさんの小さなアクリル板が揺れ動く作品だ(写真7)。アクリル板には、キノコや粘菌などがカラフルに描かれている。これらは、地域の保育園、小学校や教会に頼んで描いてもらったものだという。室内のエアコンの、あるいは鑑賞者が歩くことで生じる微風でも揺らめくそのアクリル板の煌めきは、光沢を持つルリホコリ属(Lamproderma)の子実体を思い起こさせる。あるいは子実体から放たれキラキラと宙を舞う胞子のようでもある。

写真5(左):《無題》Tith Kanitha(2019)筆者撮影

写真7(右):《つながりのかたち》杵村直子(2024)筆者撮影

コン・ダラー(Kong Dara)は、《Non-Binary》シリーズ(2024)という、いくつかのドローイング(写真8)と彫刻作品(写真9)を展示した。特徴的なのは、両方とも螺旋状に絡まり合うかたちが表現されていたことだ。「クィア」[3])であることをカミングアウトしているダラーは、これらの作品で、男性/女性などに二極化し並列させようとする我々の思考を「もじけ」ようとしているのかもしれない。「現実」というものは、単純な二項対立ではなく、このように複雑に絡まり合い、変化し続ける奇妙なかたちであるはずだ。

写真8(左):《Non-Binary》シリーズKong Dara(2024)筆者撮影

写真9(右):《Non-Binary》シリーズKong Dara(2024)筆者撮影

[3]) クィアとは、いわゆる性的マイノリティを表す総称LGBTQ +の一つで、ヘテロセクシュアルではない人々を指す用語である。もとは「風変わりな」「奇妙な」を意味したが、現在では「社会規範に逆らうような、あるいは少しずつ転覆しさえするようなジェンダーとセクシュアリティにまるわる表現・行為」[ウェルカー2019:i]を意味することもある。

写真10:《#55》黒木由美(2024)筆者撮影

黒木由美は「生きるだけのいきもの」をテーマに、造形作品《#50》《#51》《#52》《#53》《#54》《#55》《#56》《#57》《#58》(2024)を制作、展示した(写真10)。針金を支持体とした陶土でできたオブジェは、釉薬がかけられ焼成されたものだ。釉薬にはみかんの木などの灰が混ぜられているという。誤解を恐れずに言えば、黒木の作品には成功も失敗もない。人間という存在者に成功作や失敗作がないように。黒木は、窯の焼成によって生まれてくるかたちを全て受け入れる。いくら融けようがいくら曲がろうが、「もじけ」ようが、それはその瞬間毎の再現不可能なものであり、いわば奇跡なのだ。鑑賞者は、そのかたちを目の前にして、何かに見立てようとする。つまり、見ることで新たな意味を立ち上げるのだ。そして、間主観的な意味を交差させることで、そこには新鮮なコミュニケーションが成立する。

5, 口熊野の場所的意味―境界をまたぐ―

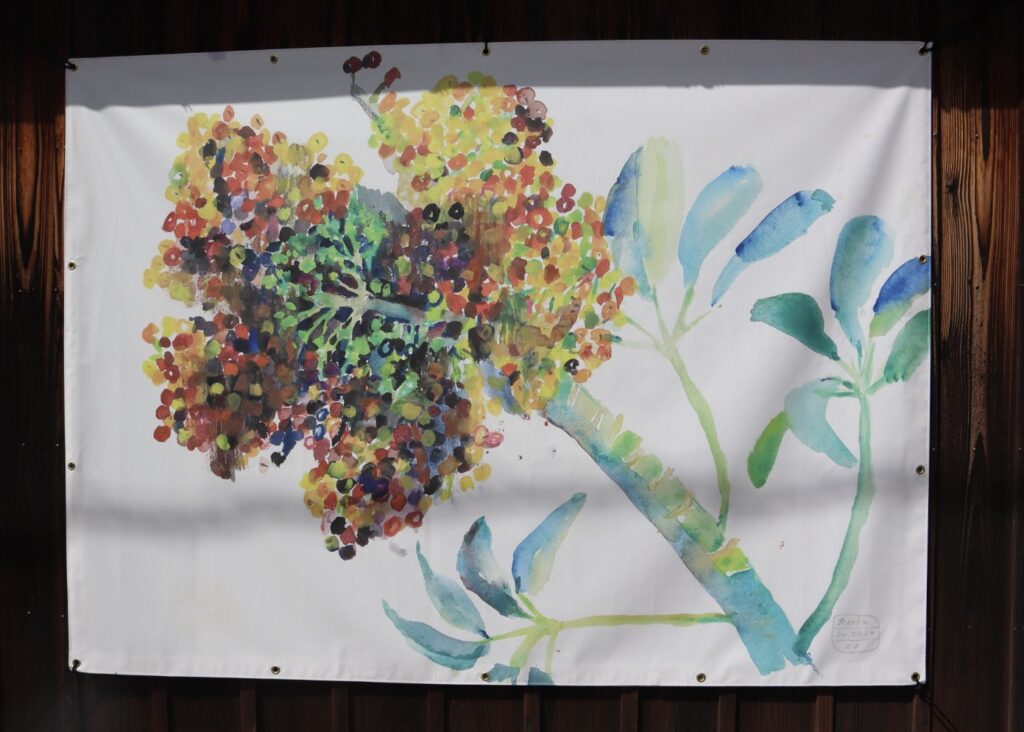

写真11:《日々絵》杵村直子(2024)筆者撮影

杵村は、野外3ヶ所に《日々絵》シリーズを展示した(写真11)。巨大なターポリンに描かれた草花は、空き店舗のシャッターの前、軒下、塀などを色とりどりに飾った。展示された場所は、まさに内と外とを区別する境界だ。ちなみに、ここ田辺は昔から「口熊野」とも呼ばれてきた。それは、ここが神々や魑魅魍魎が住む熊野という異界への出入り口=境界とされてきたからだ。杵村の淡い色彩は、過去と現在、プライベートな場所とパブリックな場所の境目を際立たせる。そして鑑賞者は、作品の前に立ち、その場所的意味の特殊性を思考する。

写真12:《森の目》久保寛子(2024)筆者撮影

神社は聖域への入り口(境界)でもある。あるいは神が降り立つ場所ともされてきた。神は神社の御神木を目印にこの世へやって来る。そしてその御神木の集合体が鎮守の森なのである。久保寛子は、口熊野・田辺の聖域である闘鶏神社[4])の御神木に目を付けた。文字通りに「目を付けた」のである(写真12)。久保は、この目で我々に何を問おうとしたのだろうか。コンクリートに囲まれて暮らすことに慣れてしまった現代人は、森の雰囲気を感得する力を弱体化させてしまった。とは言え、やはり御神木には、そして森には言い知れぬ雰囲気がある。特にここ口熊野ではそれは感じざるを得ない。背中でぞくっと何かを感じ振り向くと、こちらを見ている「森の目」がある。久保が取り付けた複数の目は、森の気配を増幅させ、我々にまだそれを感じ取る力が残っていることを再認識させてくれるようだ。それは、人間と森とのつながりを回復させる手立ての一つにもなり得るはずだ。

[4]) 闘鶏神社は、熊野三山の別宮的存在として、古来熊野信仰における重要な役割を担っていた。熊楠は、この神社の鎮守の森でしばしば生物採集を行なっている。彼の妻・松枝は、この神社の宮司・田村宗造の娘である。

6, 「連携」の意味―五つの連携企画―

本年の紀南アートウィークは、川久ミュージアムでの『水の越境者(ゾーミ)たち』、南方熊楠記念館での『南方熊楠と粘菌・アート作品』展、イベントスペースnongkrongでの『種を蒔く』展、アドベンチャーワールドでの『あわいの島』展、三段壁での『Breathing』展と「連携」した。藪本はこれら全てを「連携企画」と一括りにしているが、紀南アートウィークの関わり方は濃淡様々だ。例えば『水の越境者(ゾーミ)たち』は、キュレーションやディレクションを紀南アートウィーク実行委員会が行なっており、『南方熊楠と粘菌アート』展は、主催は南方熊楠記念館で、紀南アートウィーク実行委員会はワークショップのみの共催、『種を蒔く』展は、全面的に紀南アートウィーク実行委員会が支援しながらnongkrongのオーナー・尾崎寿貴がキュレーションを行い、『あわいの島』展はアドベンチャーワールドが主催、紀南アートウィーク実行委員会は共催となっている。また『Breathing』展では、紀南アートウィーク実行委員会は、制作協力となっている。主催者側としても、作家としても、紀南アートウィークが関わることで、大きな宣伝効果を持つことができ有益だったと思われる。このようなあり方――つまりその脈(触手)を伸ばすように広がり大きくなっていく様――は、非常に粘菌的だ。しかしここで、今一度「連携」の意義とは一体何か、それぞれがどのような棲み分けをすべきかを問わねばならない。脳や中枢神経のない粘菌には、いわば特定の主催者は不在だ。そのような中でたくさんの核が「連携」し合い単体として動く。さらに、粘菌の変形体は「分断」されてもしばらくすると再びくっつき動き始める。「分断」された変形体たちは、何を嗅ぎつけ、なぜ再び一つになろうとするのか。このような粘菌のあり方を鑑みたとき、「連携」はより意味深いものになるはずだ。一つの変形体の「連携」の中で、核と核を行き来する情報のフローは、どのような動きとなり、いかなる痕跡(影響)を残すのだろうか。「粘菌性」にヒントを見出そうとする紀南アートウィークだからこそ、「連携」の意味をよく思索しなければならない。

「連携企画」に出品された素晴らしい作品たちの中でも、ひときわ筆者の目をひいたのが前田耕平の《あわいの島》(2024)である(写真13)。前田は約2年間、紀南を代表する動物園であるアドベンチャーワールド内を隈なくリサーチし、映像作品を制作した[5])。港、食堂、山、祭事場、洞窟といったシーンは、全て動物園内で撮影されている。映像内の動物(正確には動物らしき何かに扮した人間)は、退屈を知らなそうだ。無邪気に、時に激しく生を輝かせている。昨日のことも明日のことも気にせず「今ここ」に全身全霊を賭けている。我々は、それを見て羨ましく思うかもしれない。しかし、それは虚しいことである。なぜなら我々は、現在の人間という意識を持ちながら動物になることを望んでいるからだ(真に動物たるためには人間としての自我を放棄しなければならない)。だから「あわい」における「夢見る精神」の豊穣さは、確固たる自我を獲得した(してしまった)人間にとっては、憧れであり虚しさでもあるのだ。同時に、自我を持つからこそ、それを羨望できるとも言える。逆に言えば、このような状態が豊穣で幸せであることを、人間のような自我を持たない動物たちが知ることはない。

現代社会に一人の人間として生きる限り、我々はどうしても強固な自我という壁とそれに伴うクロノス的時間観念を持たざるを得ない。自我を溶かし、直線的時間観念つまり過去→現在→未来という時間軸に沿った思考がある限り、真に「今ここ」を謳歌することはできないだろう。未来の動物園である「あわいの島」で生きる者たちの姿は、鑑賞者に強烈にこの現実を突きつける。クライマックスで、この島の個性豊かな者たちは、各々楽器を奏で「連携」し合う。彼らを統率しているものは誰なのか。いや、そんなものは存在しなくても密接に関わりあい一つになることはできるのだろう。

写真13:《あわいの島》前田耕平(2024)映像内で登場する動物たち 筆者撮影

[5]) アドベンチャーワールドは、生命の多様性や持続性について若手アーティストと協働してリサーチを行い、動物園の存在意義や「いのちの循環」を考えることを主要な目的とした「動物園の未来ラボアーティストリサーチプロジェクト」を2022年から実施している[アドベンチャーワールドwebサイト2024参照]。

7, おわりに―再び「粘菌性」―

既存の枠組みを超えていくあり方こそ「粘菌性」の最大の特徴である。勿論、その方法は、ただ枠組みを消してしまえば良いという単純なものではない。重要なことは、様々な枠組みを「実線」から「点線」にしていくことではないだろうか。そうすることで、枠は存在しながら、我々はその隙間からじわじわと染み出していくことができる。むき出しの単細胞である粘菌の変形体は、生命のかたちを保ちながら、染み出すように広がっていく。また変形体は、粘液鞘という透明な液体を出しながら先にある対象を確認している。またそれは、対象にとっても粘菌の接近シグナルとなる。幻影のようにはっきりとは見えない液体は、人間が気配や雰囲気を醸したり察知したりする能力にも似ている。

枠を超えた先には再び「枠らしきもの」ができるだろう。そしてそれが「実線」になろうとする時(「当たり前化」と言ってもいいだろう)、我々は再び「粘菌性」を発揮しなければならない。枠を超えていくことには勇気がいる。時に外部の他者に対する暴力にさえなり得る。重要なことは、枠外にある「存在そのもの」を想定しつつも無理やり枠付けるのではく、徐々にじっくりと既存の枠を乗り越えていくことだろう。同時に、周囲の気配を感じ、シグナルを出しつつ、つまり他者へ細心の配慮をしつつ、巻き込んでいくことが必須だ。

粘菌の変形体は、原形質流動によって、生体物質を行ったり来たりさせながら漸次的に進んでいく。行きつ戻りつ進む。時々立ち止まる。急いで突っ走るのではく、足元を確認しながらも持続的に動き続ける。ここに「粘菌性」の真髄がある。

紀南アートウィークはこの4年間で急激に進化した。ここには、藪本をはじめとするチームの並々ならぬ情熱がある。彼らの実践と思想は、今後アートシーンのみならず様々な場に広がり浸透していくはずだ。粘菌もアートも、宇宙を目指すロケットのように直線的に進むわけではない。むしろ、行ったり来たりし、曲がりくねって絡まり合った先にこそ新たなかたちがある。そして、この脈動し往還するリズムこそ、粘菌にも人間にも共通する基幹的律動である。

ところで、藪本のスピード感は超人的である。彼と関わったことのある者であれば、誰もがそう思うであろう。バイタリティに溢れるそのスピード感は、現代社会を生き抜くためにはとても重要なことだ。ましてや、このように大規模な展覧会を開催するには、藪本のスピード感とフットワークの軽さがなければ無理であろう。彼ほど「立ち止まる」という言葉が似合わない者はいない。そのような藪本に、筆者は何度か「ぜひ自分自身で野生種の粘菌を見つけてほしい」と言ったことがある。しかし、残念ながら準備期間も合わせて数ヶ月間、藪本は粘菌を見つけることができなかった。その理由は明白だ。粘菌というスローな生き物は、彼が(意識的にも物理的にも)常態としているスピードでは見つけられないのだ。一箇所に立ち止まり、足元の一本の朽木や一枚の枯葉を見続ける。それで粘菌が必ずしも見つかるというわけではないが、その行為がなければ絶対に見つからないのは確かだ。そして、そこにこそ不思議な輝きを放つ未確定の大宇宙がある。世界を股にかけ活躍する藪本が、1時間でも2時間でも足元の小さな枯葉や朽木を見続ける姿もしくは変形体の動きに歩調を合わせる姿を、筆者はいつか見てみたい。これは多忙な彼に対する無茶な要望だろうか。しかし、藪本が野外で粘菌を採集観察できるようになった時、彼はさらに強い実感を持ち、思考を、視座を、世界を転回していくはずだ。

参照・引用文献

アドベンチャーワールド「動物園の未来ラボアーティストリサーチプロジェクト「あわいの島」展示について」、アドベンチャーワールド公式webサイト https://www.aws-s.com/topics/detail?id=top3991 2024年(2024年10月閲覧)

アナ・チン(Anna Tsing), The Mushroom at the End of World, 2015、赤嶺淳訳『マツタケ―不確定な時代を生きる術―』みすず書房、2019年

ジェームズ・ウェルカー(James Welker)「ボーイズラブ(BL)とそのアジアにおける変容・変貌・変化」、ジェームズ・ウェルカー編『BLが開く扉―変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー―』青土社、2019年

ジャスパー・シャープ/ティム・グラハム(Jasper Sharp and Tim Grabham), THE CREEPING GARDEN, 2015、川上新一監修・江原健訳『粘菌―知性のはじまりとそのサイエンス―』誠文堂新光社、2017年

セーレン・キルケゴール(Søren Aabye Kierkegaard), Begrebet Angest, 1844、斎藤信治訳『不安の概念』岩波書店(岩波文庫)、1951年

ニュース和歌山「宇宙に一番近い県へ」、ニュース和歌山webサイトhttps://www.nwn.jp/news/210103_spaceport/ 2021年(2024年10月閲覧)

松本淳『粘菌―驚くべき生命力の謎―』誠文堂新社、2007年

南方熊楠「1911年6月12日付柳田國男宛書簡」、岩村忍・入矢義高・岡本清造監修・飯倉照平校訂『南方熊楠全集8』平凡社、1971年(全集8と略記)

南方熊楠「1931年8月20日付岩田準一宛書簡」、岩村忍・入矢義高・岡本清造監修・飯倉照平校訂『南方熊楠全集9』平凡社、1971年(全集9と略記)

南方熊楠「虎に関する俚伝と迷信」『日本及日本人』621号(1914年)、岩村忍・入矢義高・岡本清造監修・飯倉照平校訂『南方熊楠全集』5巻、平凡社、1972年(全集5と略記)

南方熊楠「1903年7月18日付土宜法龍宛書簡」、飯倉照平・長谷川興蔵編『南方熊楠 土宜法龍往復書簡』八坂書房1990年(往復書簡と略記)

唐澤太輔(からさわ たいすけ)

1978年、兵庫県神戸市生まれ。

2002年3月、慶応義塾大学文学部卒業。2012年7月、早稲田大学大学院社会科学研究科 博士後期課程修了(博士〔学術〕)。第1回南方熊楠研究奨励事業助成研究者。

日本学術振興会特別研究員(DC-2〔哲学・倫理学〕)、早稲田大学社会科学総合学術院 助手、助教などを経て、現在、秋田公立美術大学美術学部アーツ&ルーツ専攻ならびに大学院複合芸術研究科准教授。

専門は、哲学、文化人類学。特に、人類が築き上げてきた民俗・宗教・文化の根源的な「在り方」の探求を、知の巨人・南方熊楠(1867~1941年)の思想を通じて行っている。近年は、熊楠とアート的思考の比較考察、及び華厳思想の現代的可能性についても研究を進めている。

2019年、第13回湯浅泰雄著作賞受賞。