そして、またいごく―紀南アートウィーク2024を終えて―(前半)

紀南アートウィーク実行委員会 藪本 雄登

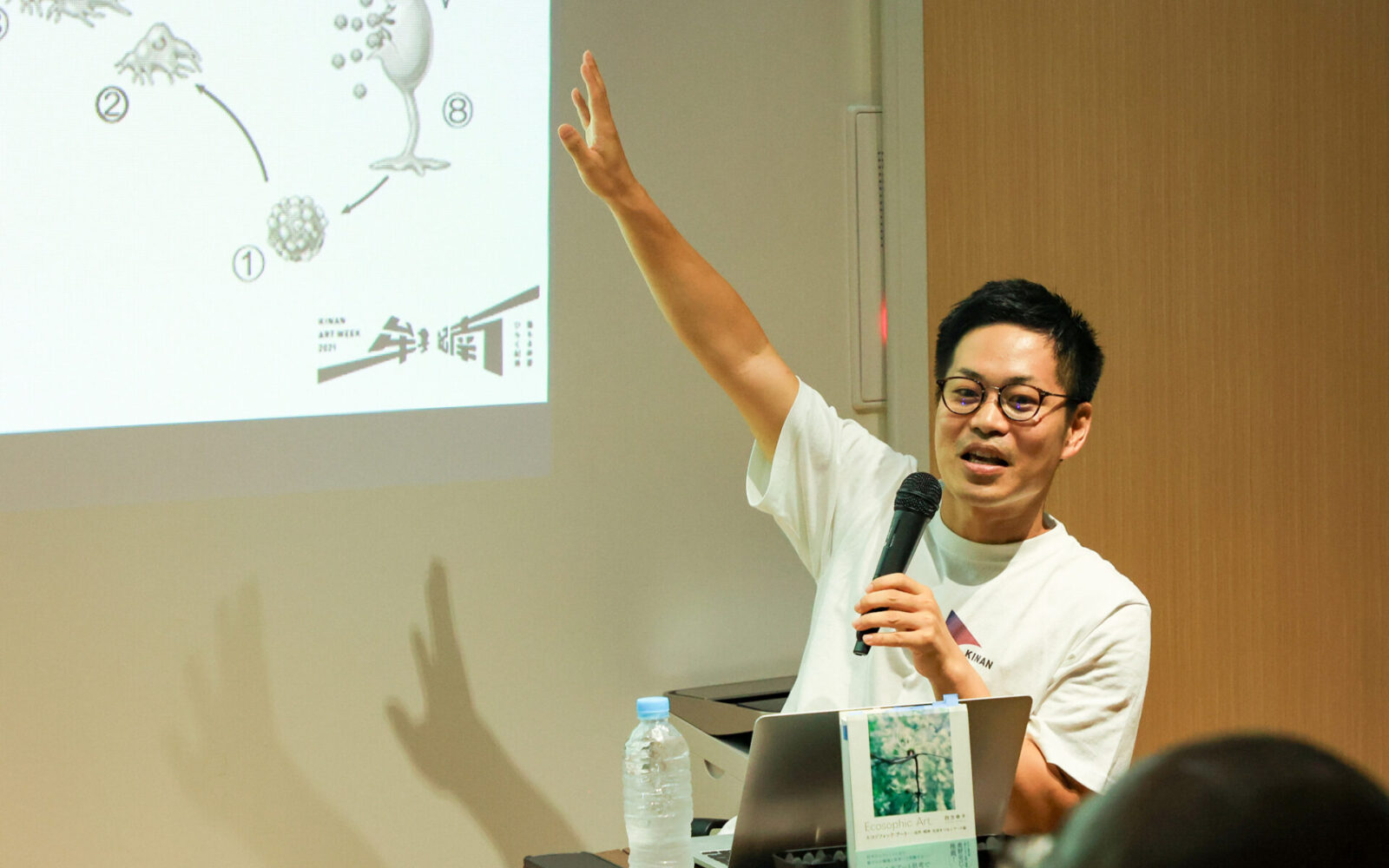

1 はじめに ―粘菌的な展覧会とは―

紀南アートウィーク2024「いごくたまる、またいごく」は、無事終了したが、筆者たちの実践はこれで終わるわけではなく、今後も粘菌のように引き続き動き続ける。今回、図1のキーヴィジュアルのように、筆者たちは、粘菌のような融通無碍なネットワークから成り立つ展覧会/アート・プロジェクトを志向した。

これまで紀南アートウィークのキーヴィジュアルの多くを担当してきたデザイナーの竹林陽子(colographical)に依頼し、竹林と複数回に渡り「粘菌性」に関するイメージを共有しながら、粘菌の変形体における動物的なイメージと子実体における植物的かつ静態的なイメージを並存させるように試みた。また、モジホコリ等の変形体のような黄茶的な色彩、その子実体のような青緑あるいは粘菌の中でも最も美しいルリホコリのような青紫的な色彩を混ぜ合わせ、それらを共在させることも重視した。そして、周辺にある胞子のような微細な球体を含めて、統治・分類不可能な生命たちの饗宴をイメージさせるものとなった。

図1「いごくたまる、またいごく」展のキーヴィジュアル @colographical

また連携企画については、紀南アートウィークは、2021年の初開催以降、毎年継続してプロジェクトを展開してきているが、そのプロセスの中で、展示場所を提供してもらったり、展覧会のキュレーティングや制作委託支援といった業務発注を行ってくれたりする協力者やパートナーたちが増えてきている。それは例えるなら、紀南アートウィーク2021の「おわり」に、まるで子実体から飛び立っていった文化やアートを巡る胞子が、2024年の「はじまり」にもぞもぞ、もにょもにょと変形体のように動き回っているようである。

例えば、真珠ビル内のノンクロン(nongkrong)、アドベンチャーワールド、川久ミュージアムや三段壁洞窟等での実践がある(今後、別途執筆予定)。紀南アートウィーク2024では、このように多/他場所や多/他会期において連携展示が行われることになったが、これはまさに紀南アートウィーク実行委員会が、ある種の媒介となり、白浜町の複数の場において、リゾーム的なネットワーク状を構築していっているといってもよい。また白浜の連携企画は、田辺のメイン展示の開催時期より、若干会期が早かったり、遅かったりと、数週間から1か月程度の時間的な「ズレ」が生じている。

細微分子の死は微分子の生の幾分又は全体を助け、微分子の死は分子の生の幾分又は全体を助け、乃至鉱物体、植物体、動物体、社会より大千世界に至る迄みな然り。但し此細微分子の生死、微分子の生死、乃至星宿大千世界の生死は一時に斉一に息まず、常に錯雑生死あり。(1902年3月25日付土宜法龍宛書簡)[高山寺書簡:260、傍点は筆者による]

上記の南方熊楠(1867−1941)の言葉のように、世界や生命は「一時に斉一に」に動いているわけではなく、広がり繁殖していくためには、時間的かつ空間的な「ズレ」が重要なのであり、それが大小を問わず混じり合うことによって、螺旋的な世界を生み出していくのである。さらに、この胞子は地域を超えて飛んでいく。

例えば、2023年11月3日から2月12日まで長野県立美術館で開催された廣瀬智央(1963−)の「みかんの旅」展や、2024年7月13日から9月23日まで開催された河野愛(1980−)の「こともの、と」展では、紀南アートウィークのプロセスの中で制作され、複数化された《みかんコレクティヴ》(2022)や《I−opportunity−》(2021)といった作品が、粘菌の胞子のように飛び立ち、美術館という場所において、新たな生命が与えられた。このように紀南アートウィークは、芸術作品を媒介にしながら、今、紀南/熊野の内外や場所を超えて、粘菌的なネットワークを構築しつつあるのである。

2 なぜ紀南アートウィークを実施するのか

そもそも、日本で乱立する芸術祭の中において、なぜ紀南アートウィークを実施する必要があるのか。特に日本においては美学的な批評性や参照点が問われずに、観光客誘致や廉価な「まちおこし」のツールとして利用、消費され続ける現代アートを、文芸評論家の藤田直哉(1983−)は「前衛のゾンビ」と皮肉を込めて述べており、筆者は同様に、現代アートが多数に向けたポリティカルな統治ツールとして利用されていることに批判的な立場である。筆者たちの実践は、美学や社会的な批評性や参照点を踏まえながら、単なるまちおこしや地域振興とは異なる文脈で実践を続けてきており、ここまでの実践の系譜を踏まえると、おそらく筆者たちは半分死んだゾンビのようなアートを生み出しているとは決していわれないだろう。なぜなら、筆者たちの実践は、いわゆる行政が主導するような多数に向けた観光客誘致を主眼に置いたものではなく、美学、哲学や人類学等の参照点を踏まえて、長期的な視点で展開していくものであるからだ。

また筆者たちは、日本の芸術祭で頻発する短期的な制作至上主義を回避するスタンスを取っており、観光客誘致を主眼にしていないため、アーティストに対して、大型でスペクタクルな作品制作は求めておらず、長期的な視点で制作・プロジェクトを展開することを要求している。

ただ、筆者は、2021年に「なぜ「紀南アートウィーク―ひらく紀南 籠もる牟婁―」か」というエッセイを執筆したが、当時は、どちらかというと、いわゆるビジネスマンとして、経済的な視点で、この実践を説明してきたため、まちおこしや地域振興的なプロジェクトとして捉えられてしまっていた側面があることは否定できない。

例えば、筆者は、紀南アートウィーク公式webサイトにおいて、次のように述べているが、これには若干の修正あるいは加筆が必要となる。とはいえ、この説明自体は削除しておらず、このような合理的な説明がないと地域に対する本プロジェクトの公益性がなかなか伝わらないため、難しい部分があるのも事実である。

紀南アートウィークは、なぜ必要なのでしょうか。結論を述べますと、「輸出」が田舎における唯一の生き残りの方法であり、紀南アートウィークを「輸出」のためのきっかけとするためです。アジアの田舎での経験を踏まえると、人口が縮小し内需が縮小する田舎は、貧困化するか、巨大内需を抱える国や都市に依存するか、いずれかの選択に迫られることが多くなっています。

もっとも、先程の結論とは矛盾するかもしれませんが、基本的には田舎はそのままでいい、と考えています。ただ、その土地の1%のプレイヤーがグローバル経済成長の恩恵を受ける必要があり、その恩恵をその土地に循環させる必要があると思っています。これをまさに実践しているのが田舎の現代アーティスト達でした。

紀南アートウィーク2021に登場するカンボジアの現代アーティスト達は、まさにローカルでありグローバルでもあります。幸か不幸か、現時点でカンボジア国内の現代アートマーケットはゼロと言っても過言ではありません。つまり、その作品は、生まれながら、カンボジアの外、即ち、グローバルな世界で勝負する必要があるのです。アーティスト達は作品と共に等身大のカンボジアの語り部として、全世界にその価値を輸出しています。

カンボジアの現代アーティスト達の作品は、現地の歴史文化の徹底的な調査研究の賜物であり、ローカルのエッセンスを徹底的に抽出することに何よりも時間をかけています。その土地の風土、歴史、文化等を数百年、数千年レベルに渡って掘り起こし、その文脈を踏まえながら、その本質を抽出し、それをグローバルな世界でも劣化しない強度を持つ高付加価値商品として、全世界中に輸出しています。そして、世界中で得た原資は、カンボジアのサ・サ・アートプロジェクト(Sa Sa Art Projects)のような地域のコミュニティの中で循環し、維持・発展するというサイクルが生まれています。

カンボジアの現代アーティスト達は、いつも「そのまま」の価値を世界に輸出しているに過ぎません。同じことが紀南地域でも実現できるのではないでしょうか?[藪本2021:紀南アートウィーク公式webサイト参照]

このように筆者は、紀南地域における経済的な視点から「価値の輸出」や「商品の輸出」の重要性について言及し、超少子高齢化社会に突入する日本において、長期的に地域経済の余剰をどのように生み出していくのか、ということに当然、関心をもっている。この「輸出」という発想自体は、今でも誤っていないと考えているが、何点かは根本的な修正が必要な点がある。特に、2024年5月にサ・サ・アート・プロジェクトが解散したことによるインパクトが大きい。つまり、経済的な発想だけでは、アートの形式を均質化させ、またその価値を標準化してしまい、アートのコミュニティを維持することには限界があることが端的に示されてしまったのである。その意味で、上記文章で修正すべき、あるいは再考すべき一点目は、経済という合理的な視点で目的論を語りすぎているところであり、アートをまさに経済的な商品/サービスとして捉えているところである。これはアートを西洋的なグローバル通貨として捉えているようなものであり(もちろん、これ自体は完全には否定できないが)、資本主義やグローバル産業社会のルールを逸脱する「術」としてアートの可能性について十分に言及できていない。また経済的な視点から、目的論を語りすぎていることによって、他の余白や遊戯性を損なっていることも問題がある。

そして、二点目は、ローカルのエッセンスについて、その地域の歴史や物語を掘り起こすことからしか言及できていないことである。この発想は、ツリー状あるいは直根的な考え方であって、有機的あるいは粘菌的なネットワークによって、水平的な連帯が成り立つ可能性を排除してしまっている。つまり、紀南/熊野第一主義的であるともいえる。このような課題を踏まえて、「いごくたまる」展では、その経済目的論的なイメージを払拭することに試みた。とはいえ、上記の筆者の言葉においても、今でも重要な指摘がある。それは例えば、「巨大内需を抱える国や都市に依存する」しかないというところである。その意味で、白浜町は、白良浜や白浜温泉等の魅力的なビーチ・リゾート[1]であり、また田辺市は熊野古道[2]や熊野本宮大社等といった聖地を有し、歴史文化資源に溢れている。ただ筆者は、それらが、まさに今産業化され、「リゾート」や「聖地」といった一般的なイメージによって、ただ消費され、均質的な価値の枠組みに押し込まれようとしていると感じている。特に白浜や熊野という魅力的なリゾートは、ホテルやリゾート開発等の不動産投資を中心として紀南域外や海外企業の投資対象として、近年、再び羨望のまなざしを向けられている。

元々、白浜温泉は、1910年代後半から開発が進められ、戦前からバブル崩壊まで観光地として大きく発展した歴史がある。その後の流れについて、紀南の詩人・倉田昌紀(1952−)は、『紀州・白浜温泉という国内植民地の再生産』において、植民地主義の観点から白浜の状況を次のように記述している。

1955年頃から大阪や東京の外資を導入し、地元の芋畑などを中心にして土地が買収され、鉄筋の大ホテルが立ち並ぶ。それまでの半農半漁の暮らしが大きく変化していくのである。1973年の石油危機まで、宿泊人数は増加し続ける。…(中略)…バブル崩壊後、企業の寮・保養所は殆ど閉鎖し空家になってしまった。…(中略)…地元経営者と外資の経営者の資本の搾取と抑圧には違いがあるのだろうか。宗主国と被植民地国の旧植民地主義のような関係から、地域の国内植民地主義地にもグローバルな新植民地主義に移動していく過程で、様々な段階の植民地主義の層が複合し、時には国家と資本の欲望が縺れ、ずれをも生じながら、私たちの表層や深層に影響しているように私には思われる。…(中略)…複層したグローバル都市のなかにも生活環境の劣悪な「国内植民地」があるように、白浜もグローバリズムの動向の影響をもろに食らう、その層の違った国内植民地の末端の「受益者」なのだ。[倉田2006:3, 4]

また、フランス文学者の西川長夫(1934−2013)と歴史学者の高橋秀寿(1957−)によって編まれた『グローバリゼーションと植民地主義』の中で、倉田は以下のようにも述べている。

あらゆる地方は多少とも中央の国内植民地であろうが、このような白浜温泉の人的、物的動向の再生産を、「国内植民地」という搾取と差別を内包する認識概念であらためて省察し再考すると、私は、現況の教育制度、医療と福祉の質、所得面での経済的格差の拡大と階層の固定化を確かにこの私自身の身体で体験してきたことになる。いま私の現実は、地球内の一地方の観光地で国家と資本に従属し、かつ世界の植民地主義にも加担しながら、己の執念とは矛盾するなかで、生活の糧を得ている最下層のパート労働者である。[倉田2009:193]

このように魅力的な場所は、政治や経済の次元において、ときの権力者や時代の流行によって大いに影響を受け続けてきた。そもそも、植民地主義とは、アフリカ史の専門家フィリップ・カーティン(Philip Curtin, 1922−2009)が述べているように、一般的に「異なる文化を持つ民族による支配」といわれる[Philip1974:16参照]。また、これに歴史家のユルゲン・オースタハメル(Jurgen Osterhammel, 1951−)は、植民地主義とは支配者側と被支配者側の任意の関係ではなく、一つの社会全体から自主的に歴史を発展させる可能性を収奪し、その社会を〈他者の支配下〉において、支配者側の主として需要と利益にかなうように方向転換を強いるものであると補足している[オースタハメル2005:34参照]。

倉田が述べるように、白浜の状況は、他者によって繰り返し方向転換を余儀なくされ、この植民地の末端にいる白浜の人々は、それによって恩恵を受けることもあれば、貧困化に向かうこともある。ただ、世界のグローバルな産業社会の文脈から考えるならば、現時点において経済大国ともいえる日本国民としては、経済を通じた世界の植民地化に加担しているともいえ、そして、そこから生活の糧を得ている事実に、倉田は引き裂かれそうになっているのである。筆者は、近い将来、紀南/熊野は再び国内や国外を問わず、他者による経済植民地主義的な投資や開発に直面するのではないかと予想している。今後、紀南域外企業や外国企業による土地保有や投資等は増加の一途を辿ることは不可避だとして、筆者は巨大内需に紐ついた国家やグローバル企業によって、その場所や地域が画一的に統治されてしまうことを懸念している。

例えば、カンボジア南部の魅力的なビーチ・リゾートであったシハヌーク・ビル(Sihanoukville)は、この15年で様変わりしてしまった。現地には、中国投資が激増し、巨大内需を誇る中国観光需要を受け入れる大型のカジノ・商業施設開発やコンドミニアム開発によって、街の風景は、中国語に溢れかえり、景観的にも文化的にも劇的に変容してしまった。特に深刻なのは、中国経済が悪化すると、中国人観光客が劇的に減少し、コンドミニアム建設等が突如中断し、ゴーストタウン化することである[3]。

一度、巨大需要というカンフル剤を打たれると、地域の人々は元の生活に戻ることは困難な可能性が高い。そして、ブームが去ると、その場所は雑草も生えない廃墟と化してしまうのである。つまり、筆者が考える植民地化とは、政治、経済な次元における収奪、その場所における生活の文化や知恵の解体によって、地域の人々の精神、身体から力を奪い、「場所が死ぬ」といもいえる状態に追いやってしまうことである。筆者は、法律事務所を運営し、ときにそれに加担しながら、世界各地で同様のことが生じている様を見てきた。特に日本列島は、地震大国でもあり、南海トラフを目下に生きる紀南の人たちは、地震災害のリスクと常に隣り合わせである。紀南が巨大な地震災害に見舞われた際に、一目散に戦略的な撤退を行うのは、域外企業であることは間違いないだろう。そこに残された私たちは、統治された世界とは、別の文脈の中において雑草のように生活を立て直していく必要がある。

このような現在における脱植民地化に向けた対応策は、場所や土地としての植民地の返還といった政治や経済のみならず、文化や精神といった領域までを含みつつ、支配的構造を乗り越えていく試みとして捉えられてきている[Sakai, Saki-Sohee 2024:18参照]。つまり、政治や経済の次元を超えた文化を巻き込んだ「知」を巡る脱植民地化が重要となってきているということである。まさに、ここではあまり顧みられてこなかった周縁化された「知」や「術(アート)」の見直しが求められていることを意味する。

そして、気候変動アクティビストの酒井功雄(2001−)が述べる通り、脱植民地化に向けて重要なことは、脱植民地とは、①終わらないプロセスであり、②第三者的な透明な語り手は存在せず、③特定の知識をイデオロギー化して、抽象化・記号化・表層化・単純化の構造を再生産してはいけない、ということである[Sakai, Saki-Sohee 2024:8, 9参照]。すなわち、脱植民地化とは、ゴール等を設定しようがないものであり、倉田の言葉にもある通り、植民地主義においては、自身が支配者/被支配者になるような常に変動する相互関係的なものである。その意味で、筆者は、脱植民地化において重要なことは、特定の文脈において概念を固定化せずに、複数の物語や未来の可能性を想定していく「知」あるいは「術」として捉えていく必要があると認識している。

特に酒井は、後述する紀南在住アーティストの杵村直子(1975−)との対談「いごくたまる」展の関連トーク「微生物―不確定な時代を生きるアート」において、人間と自然を分離させ、生態系を維持しながら生きる術を持っていた文化は、近代化や植民地化の中で抹消され、様々な環境破壊をもたらしてしまったと述べる。そして、粘菌等の微生物とアートについては、脱植民地化に向けた「知」を取り戻す上で、一つの重要な「術」となるのではないか。なぜなら、微生物もアートも、ともに現代の人間(支配)と自然(被支配)のあいだに立つ媒介(メディア)として機能し、その関係性を揺り動かし、その関係性から解放させる可能性があるからだ。

このように筆者は、紀南の未来の状況に対して、この「知」のあり方を転換していくために、アート(あるいは、粘菌や微生物)を巡るイメージの力に賭けたいのである。すなわち、イメージを司るアートという潜勢的な「力(アート・パワー)」や「術」が、まだ見ぬ未来おいて、もっとも重要な文化的な共通財産(コモンズ)になっていく。前述した「なぜ紀南アートウィークを実施するのか」というエッセイは、これから書き直される予定であるが、この点についても十分に触れる必要があるだろう。

そして、このような紀南を取り巻く経済植民地主義的ともいえる状態においても、筆者はそれを直接的に否定したり、それらと直接的に対立したりすることはしない。むしろ、それらを戦略的に有効活用しつつ、筆者たちは、アートが持つ多義性を有効活用しながら、その裏側を担う抵抗的な視点・存在を僅かに共在させていく。そして、グローバル産業社会による統治が決壊する日に向けて種を撒き続け、アート・パワーを蓄え続けていきたいのである。

3 粘菌のような展覧会、アート・プロジェクト

タイトルの「いごくたまる、またいごく」とは、和歌山県紀南地方の方言で「動き(いごく)、集まり(たまる)、また動きだす(またいごく)」ことを意味する。南方熊楠が生涯を通して研究していた粘菌は、人間の脳のような中枢神経組織を持たず、自己を開かれたトポロジーの中で複数化しながら、ある時は動物のように動き、またある時は植物のように留まり(集まり)、そして、ときには生死を超えて、胞子となって新たな場所に向かう習性をもっている。また粘菌は、一説によれば、700以上の性別があるともいわれており、人間スケールでいう男女の区別を軽々と超えている。このように粘菌は、その姿や場所を常にダイナミックに変えながら、人間が定める学問や分類等に統治されることもなく、流れるように環境に適応して生きている。

また、もっと大きな視点でいえば、生命の歴史は、約1400万年前に活動していたといわれる超大型の熊野カルデラ[4]がその名残を示しているように、火山爆発と灼熱の溶岩によって彩られてきた。地球の誕生から数億年後において、地表温度が下がり、原始海洋と岩石が生成され、その水は、あらゆる生命の共通祖先である原始生命から古細菌やバクテリアを生み出していく。その後、おびただしいほどの生と死、食べることと食べられるという行為とその痕跡が積層しながら、海と山のあいだの地球表面のクリティカル・ゾーン(critical zone)[5]が維持されてきた。クリティカル・ゾーンの1グラムの土には、数十億の微生物が含まれており、常にエネルギー交換が行われているという[石倉2021:38参照]。その意味では、粘菌や微生物のみならず、微生物や植物の土台となっている土は、岩から生まれ、その岩の多くは生物の遺骸などから生成されるように、人間的な時間感覚を一旦放棄すれば、私たちはトポロジーのない大きな生命流動の中にひらかれていることがわかるだろう。この時間感覚をマリア・プイグ・デ・ラ・ベラカーサ(Maria Puig de la Bellacasa, 1972−)は、「土壌時間(soil times)」と述べており、人間もこの土壌を巡る共同体の一部であって、人間と土壌の関係の更新を試みている[Maria2020:99−106参照]。

このような人間以外の時間性を踏まえると、人間は、一方向的に世界や自然を統治することは、そもそも不可能なことが理解できるだろう。私たち人間、生命や地球も長い時間の流れの中で、常に移動し、常に集合し、また移動を繰り返してきたともいえる。そのプロセスの中で、国家や民族が生まれ、近代的な意味での直線的な発展を遂げていく一方で、宗教や民族間対立による戦争や破壊等も生じてきた。現在の格差の二極化や領土争いが激化するこの世界も、粘菌や微生物の世界のように変化や移動の過程にあると思えば、私たち生命が持ち得る統治を超えていく可能性を再び見出すことができるはずである。

これはダーウィン的な直線的進化を超えて、強者が領土や住処を奪い、統治するようなあり方ではなく、ロシアの政治思想家ピョートル・クロポトキン(Pjotr Kropotkin, 1842−1921)の「相互扶助」的なアナキズム(自発的に互いを助け合う関係を構築した種が生き残ること)と通じるのではないだろうか。筆者たちは「いごくたまる」展において、微生物、大地、そして、粘菌が教えてくれる特定のある場所・ある視点・ある価値観などに留まらない領域横断かつ柔軟な「生」のあり方を、アーティストの作品、ワークショップ、上映会や連携企画展示などの様々な体験を通じて、紀南地域において発見・共有していくことを目指した。

なお、展覧会や上映会[6]では、新たな鑑賞者を受け入れることができる機能を果たしつつ、ワークショップ[7]では、これまで関わりがあった鑑賞者、農家等の人たちとの関係性をさらに深めることを意図して設計した。これまで述べてきた通り、筆者たちは、展覧会が常に優位であるとは考えていない。筆者たちは、むしろ鑑賞者が限定的である紀南地域においては、交流型のワークショップを展覧会と同等、あるいは、より重要視している。

4 いごくたまる、またいごく

「いごくたまる」展は、和歌山県田辺市内複数箇所において、上記の議論や後述する「微生物的転回」を踏まえて、筆者を含むプロダクション・ゾミアのキュレーションによって、展覧会を企画・構想し、実施を行った。なお、展覧会の導入として、まず南方熊楠顕彰館(田辺市)に訪問することを推奨し、同施設内の熊楠に関する恒久展示や粘菌採集を行った自宅や顕微鏡をみることによって、熊楠の業績を理解し、熊楠の生活のイメージを認識できるよう導線を引いた。

4.1 粘菌:うごく、とどまる

南方熊楠が残した蔵書・資料を恒久的に保存し、熊楠に関する研究する南方熊楠顕彰館では、同施設の協力を得て、熊楠が生涯を通じて研究した粘菌の世界に共鳴する作品を展示した。前述したような「生/死」、「動物/植物」や「男性/女性」といった二元論を超えていく「粘菌性」の重要性を、ダーウィンの進化論が主流であった約120年以上前に捉えていたのが、南方熊楠であった。このことを踏まえて、歴史学者、熊楠研究者の本田江伊子は次の通り述べる。

南方熊楠は、近代科学の根拠となる自然をクィアとして認識した。彼は、900以上の生物学的性別、植物と動物の両方の性質、生と死の問を浮遊する儚い能力を持つ粘菌という微生物に、世界の認識論的な事実を見出した。私がクィア・ネイチャー(queer nature)の歴史と定義するものは、近代科学の歴史を理解する方法を変容させうる。近代科学のクィア・ネイチャーにおける「エコロジー」とは、人間以外の種同士の相互扶助システムのことだけではなく、紀伊山地に存在する人間の文化、社会、精神も含めて、地球に根ざした人類の歴史を支えるエコロジーの一部であると捉えた。このようなエコロジーの理解は自然界から生まれたものであり、そこにおける人間は、微生物的な存在でもあり、分子という微生物のスケールにおいて粘菌と同じ生と死の存在論を共有しているのである。[Honda2019:6, 7参照[8]]

つまり、本田がいわんとしていることは、熊楠は、エコロジーの文脈において粘菌の存在、様態に近代科学や西洋二元論を超える自然の「不思議」や「変態性」を見出し、そのことは文化や社会を構築する精神にまで影響を及ぼしているということを体得していたということである(なお、本田の造語である「クィア・ネイチャー」については後述)。

これはフェリックス・ガタリ(Felix Guattari, 1930−1992)が、『三つのエコロジー』において、生態のエコロジー、精神のエコロジー、社会のエコロジーは、「ひとつの共通の美的‐論理的な領域に属するもの、いわばひとつにつながりあったものとして構想されなければならない」と述べている通り[ガタリ2008:71, 72]、生態のエコロジーの実現のためには、人間の主観性の構造をめぐる精神のエコロジーや、そこから共同的な力がつくりだされてくる社会のエコロジーとの結びつきが重要なのである。熊楠のエコロジー思想において、これらの三つのエコロジーが、ひとつに結合されていた事実が重要なのであり、これは人類学者の中沢新一(1951−)も同様の指摘を行っている。

しかし彼は、運動の展開の中で(その運動は、紀州においてはほとんど孤軍奮闘のようなかたちで進められたのだけれど)、反対運動の論理を成長させ、ナチュラリストの狭い視野をはるかにのりこえて、前代未聞の深まりをもったエコロジー思想を展開させることに成功したのである。彼のエコロジー思想は、単に自然生態系に対する配慮(生態のエコロジー)にとどまるものではなく、人間の主観性の存在条件(精神のエコロジー)や、人間の社会生活の条件(社会のエコロジー)を、一体に巻き込みながら展開される、きわめて深淵な射程をもつものだった。[中沢2006:357, 358]

つまり、熊楠はガタリが「三つのエコロジー」を提起する前に、すでに現代的な意味でのエコロジーの本質を掴み取っており、それに具体的な行動や実践に反映させていたことに、中沢は驚嘆の念を表しているのである。

そもそも、エコロジーとは、ギリシャ語の「オイコス(oikos, 家)」と「ロゴス(logos, 論理)」を複合させたエルンスト・ヘッケル(Ernst Haeckel, 1834−1919)の造語である。ここでは詳述しないが、エコロジーは、「家」を司る熊野の在地神「家津美御子(ケツツミコ)」や神々の部屋(室)を意味する紀南地域の別地域名である「牟婁」という言葉と関係しているように思われる。

特に熊楠は、一般的に日本におけるエコロジーの先駆者と呼ばれているが、エコロジーは本来生物学の一分野であり、「生態学」という訳語を造り、生態学を導入したのは、三好学(1862−1939)である。但し、三好の関心は、生物個体と環境との関係に限定されていた。他方、熊楠は、エコロジーを「植物棲態学」と訳しており、多種多様な生物間の相互関係を捉える学問として捉えていた点で異なっている。

また熊楠研究者の唐澤太輔(1978−)によれば、熊楠のエコロジーの特徴の一つは「棲み分け」にあるという。これは単に分断するような壁を持つことを意味しているのではなく、それぞれが緩やかに繋がりながらも、それぞれの場所で生きることが重要であるということである。このように熊楠は、それぞれの場所を奪い合い、他者を淘汰していくあり方や直線的な進化論に常々疑問を持っており、生命が融通無碍なネットワークを構築し合い、各々の場所について棲み分けていくということが、熊楠のエコロジー思想の根底にあったのではないかと、唐澤は指摘する。そして、ガタリは、「この三つのエコロジーは、心理学の専門家の方法よりも、一般に芸術家のとる方法にはるかに近いものとなるだろう」[ガタリ2008:20]とも述べており、三つのエコロジー(あるいは、熊楠のエコロジー)を体現する方法論として、アートに可能性を見出している。

本田の議論に戻ると、エコロジーの議論において重要なのは、自然から生じた人間自体も粘菌と同様に科学では説明しきれない枠に収まらないクィア(queer)な存在であるということである。なお、クィアとは「奇妙な」、「風変わりな」ということを意味する形容詞である。熊楠は「今の学問は粘菌と人間とは全く同じからずということばかり論究叙述して教えるから、その専門家の外には少しも世益なきなり」(1931年8月20日付岩田準一宛書簡)[全集9:30]という通り、粘菌等の自然と人間は同じ次元で捉えられることを見通していた。この粘菌と人間の関係性のアップデートを試みるのは、秋田公立美術大学粘菌研究クラブ(以下、粘菌研究クラブ)に所属し、現在は岩手県で木工職人見習いをしている山田汐音(2001−)である。山田は、粘菌の動きを人間の体を用いてトレースした映像作品を展示した。

唐澤が主催する粘菌研究クラブは、粘菌と人間という種的に全く異なる存在同士をアートの力をもってつなげることを目指し、2020年5月に設立された。粘菌の変形体の持つ独特なリズムや触覚的な機能に関心を持ち、そこからアイデアを膨らませ巨大なインスタレーションなどを制作しており、南方熊楠記念館では《粘菌ねぶた》(2024)が展示された。熊楠のように常に「遊戯性」や「喜び/楽しみ」を重視しながら、粘菌の魅力と可能性を、アートを通じて発信し続けている。山田は、《粘菌研究》(2020)において、粘菌の動態に着目し、それを人間によって再現することを試みている。この試みは、粘菌を単純に擬人化する方向とは真逆の逆擬人化であり、人間がその身体をもって粘菌をトレースするとき見えてくる多元的な世界を模索している。

山田は、本作によって、粘菌というミクロの世界に深く直入し、種を超えて共有する根本的な衝動として生命の息吹や呼吸を汲み出そうとしたのである。同作の出演者たちは、粘菌の脈動を様々な手法を用いて再現し、粘菌の視点を獲得しようとしている。

例えば、ススホコリが変形体から子実体にリズミカルに変化する様子を⻩色い手袋をして模倣したり、 ムラサキホコリが変色しながら湧出する様子をダンスで表現したりしている。粘菌の原形質流動を通じて、まるでダンスをしているような粘菌のように振動しながら、自己と周辺環境と何かしらのコミュニケーションを取っている。その黄色の手袋をした手は、互いに触れ合い、相互に作用し合いながら、場所や形態を徐々に変化させていく。また人間は、本来的に粘菌の出す音を聴くことはできないが、粘菌はこの全体運動を通じて、空気に振動を起こし、確実に何かしらの微小音を生じさせている。まるで心臓の音を聞くように人間の声を用いで粘菌の声を表現している。出演者が粘菌の動きに合わせて内臓的な母音を生成し、それを重奏させることで、論理的には認識不能な雑音のような不思議かつ不穏ともいえる音声に満たされる。最後のシーンでは、直線的かつ高速で移動する人間たちとは対照的に、非線形で、瞬間的に真逆の方向に進み、分離しそうになりながらも、共同性を維持したまま、ゆっくりもそもそと動く粘菌的人間の集合体が練り歩く。これは人間と粘菌の時間感覚の相違を的確に捉えており、ある種ダイナミックな螺旋運動を示唆しているようにもみえる。筆者は、現実における南方マンダラをみているような感覚に陥ってしまった。

そして、人間と粘菌とのコモンズは、ドローンによって、上空から撮影された秋田公立美術大学の運動場が示されているように「大地(根や土壌等を含む地表空間)」なのだろう。山田の表現からは、大学というある種の統治された空間の一部に、ロゴス的知性では見出すことができない統治されない空間の発露がみえるのである。そして、山田の作品は、秋田から移動し、熊楠の生家がある熊楠顕彰館という場所で、新たな文脈が付与されるのである。

そして、このような粘菌を巡る芸術実践の展開に加えて、「微生物」を生物学、栄養学や公衆衛生学等はもちろんのこと、2010年に入り、人類学、政治学や哲学の研究者たちは、粘菌をはじめとする「微生物」に対して、熱い視線送りはじめている。というのも、アメリカの科学者、人類学者のヘザー・パクソン(Heather Paxson)とステファン・ヘルムライヒ(Stefan Helmreich)が、The perils and promises of microbial abundance: Novel natures and model ecosystems, from artisanal cheese to alien seas(2013)で述べる通り、微生物が、文化、社会、政治や科学を揺り動かし、新しい「自然」の概念を生み出す可能性をもっているからである。彼らは、これを「微生物的転回(microbial turn)」という。

研究者たちは、…(中略)…微生物が新しい分類システムを発生させ、微生物が媒介する感染や消化プロセスを含む生政治(microbiopolitics)の到来を到来させ…(中略)…単細胞生物であれ、細胞の集合体であれば、微生物の性質は、分類学、代謝学や発生学といった境界が、人間、動物、植物、菌類、原生動物、そして、それらの細菌や古細菌の集合体のあいだを超えて世界を実体化し、モデル化しているのである。近年の生物学における微生物的転回(microbial turn)は、新たに台頭してきた「自然」モデルの到来を意味し、日常的な人間の知覚未満のスケールで展開される有機的な活動に群がって現れるものであり、同時に人間、動物、植物や菌類の生物学的なアイデンティティ自体や共同体からも自律し、ときには絡み合いながら、ときにはそれらから解き放たれる可能性をも持っている。[Heather, Stefan2014:167, 168参照]

この言葉は、パクソンとヘルムライヒの2014年のクラフトチーズ作りに関する論文で言及された概念であり、アメリカ当局が、チーズ製造に関して、グローバルかつ標準的な基準に基づいて、熱処理された殺菌乳の利用を義務付けることによって、微生物を死滅させる管理体制の問題について論じている。筆者たちは、この点について是非を述べているわけではないが、ここでは微生物を統治、支配しつつ、結果として、人間生命を維持・管理しようとする生権力が生じており、この生権力が、人間同士の日常生活、安全・衛生意識や行動の次元においても、微細な微生物までにも及ぶことは明らかである。筆者たちは、このことを指して「マイクロ・バイオポリティクス」と述べている。

そして、パクソンとヘルムライヒは、「微生物的転回」を通じて微生物のネガティヴな認識を肯定的なものへと転回させ、ローカルな微生物とチーズ生産者との関係性の再生可能性について検討している。彼らが述べる「微生物的転回」における重要な点の一つは、微生物は新しい「自然」の概念を生成するということである。換言すると、病原菌やウイルス等の微生物は、他の独立した生物と異なり、人間を含む他の生物に互いに寄生したり、棲み合ったりしながら、複数の関係性を保持しつつ、開放系の世界に依存する方法で生きている。パクソンとヘルムライヒが「微生物は、食を通じて、人間自体と密接に関わり、そして人間と微生物は互いに、その内部に取り込まれる可能性のある自然を構築している」[Heather, Stefan2014:168参照]と述べる通り、微生物は、人間の支配や統治に対抗するだけでなく、むしろ同時に人間の日常的な社会文化活動と深く関わり合う媒介(アクター)なのであり、自然と社会の分類や領域を軽々と超えていくのである。

もちろん、微生物的転回には、微生物の優位性に囚われて、「転回」が生じていると早合点することは危険性があるとの批判がある。例えば、人間と微生物の関係性を研究するシャーロット・ブリヴェス(Charlotte Brives)は、Ecologies and promises of the microbial turn(2021)において、微生物学や公衆衛生学の発展は、植民地時代において、公衆衛生分野において、人間の生命、身体において劇的な効果をもたらしたこと等を挙げながら、微生物は危険でもあり、場合に応じて人間に利益/不利益をもたらす両義的な存在であることを見落としてならないと指摘する[Brives2021:7, 8参照]。

むしろ、ブリヴェスは、微生物の生物社会的な影響は、「絶対的に逃れられない」自然的な存在として、相互浸透的な関係性であることを認識することの重要性を指摘している[Brives2021:9参照]。またブリヴェスは、身体生命を保護する生物医療の重要性から「転回」という言葉は言い過ぎだと批判している[Brives2021:9参照]。つまり、「転回」とは、「見方」が変わる、あるいは一種の「革命」のようなことを意味すると理解しており、人類学分野では「動物的転回(animal turn)」や「植物的転回(plant turn)」といった言葉も近年よく利用されるが、筆者も、あまり望ましい傾向だとは思っていない。というのも、これは西洋における人間を頂点とする「生物ピラミッド」[9]を前提として、動物、植物や微生物を劇的に見直そうとする考え方であるからだ。もちろん、研究者の政治的なジェスチャーとして重要な意義があることには理解を示すが、万物の魂を水平的に捉える紀南/熊野の世界では、ある意味、当然ともいえる考え方であって、熊楠が「〜ism(〜主義)」という言葉を分離的かつ一方的な視点でしか述べていないと批判した通り、「転回」という言葉からも西洋近代的かつロゴス的なニュアンスが感じられる。とはいえ、以上の議論のように微生物や粘菌を巡る議論は、近年、人文学の分野では、脱植民地主義やエコロジーを巡る言説に取り込まれ、さらに発展し続けている。本田が指摘する通り、熊楠は、1980年代後半には、粘菌等に関する言説のように「微生物的転回」の本質について認識していた[Honda2023:92参照]。熊楠の慧眼にはただならぬものを感じる。

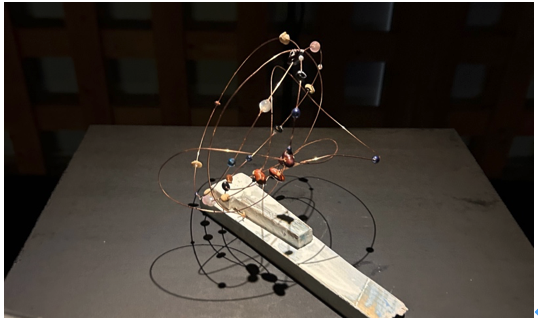

そして、このような熊楠の生命観をアートの力によって可視化するのが、アーティストの廣瀬智央である。《コモンズ農園》プロジェクトを紀南で展開する廣瀬は、これまでの田辺での長期に渡る滞在から熊楠の思想に触発されて制作された《萃点》[10](2023、図2)を3点ほど南方熊楠顕彰館に展示した。南方マンダラのように非直線的な線が立体的に重なり合いながら、ところどころ豆や石のような素材が重なり合う部分が、まるで萃点のように立体的かつ螺旋的に展示されている。これらは、まさに廣瀬の《萃点》は、複数化されながら、同時に移動し、熊楠顕彰館という場所で新たな文脈が与えられるのである。

図2 南方熊楠顕彰館における《萃点》の展示風景

そして、廣瀬に関していえば、作品の展示だけでなく、ワークショップ等の社会実践が重要な意味を持つ。というのも、社会学者の鶴見和子(1918−2006)が、熊楠の神社合祀反対運動を持って「南方曼荼羅の萃点」[鶴見1981:222]と述べた通り、社会実践を包含した実践も含めて「萃点」といわれるべきだからである。廣瀬は、コモンズ農園において、愛媛県出身の農業学者・福岡正信(1913−2008)の自然農法を取り入れるべく、福岡が生み出した粘土団子による種まきの手法を実践し、将来のコモンズ農園に活かしたいと述べている[廣瀬2024:紀南アートウィーク公式webサイト]。福岡の思想は、次の言葉によく現れている。

自然に流転という変化はあっても、発達はない。始めもなく、終わりもない自然が、しぜんに滅びることはないが、自然は愚かな人智によって、いとも簡単に滅びてしまう。[福岡1983:ⅱ]

この福岡の言葉の通り、自然は変容し続け、人間が掴み取ることは不可能なのである。ただ、そこには熊楠が「世に進化なし。退化なし。ただ退が即ち進にして、進が即退なるはあり」(1901年8月16日土宜法龍宛書簡)[高山寺書簡:245]という言葉と同じように、熊楠も福岡も「進化」と「退化」の相即相入関係を捉えていた。

そして、福岡の自然農法の特徴は「何もしない」ことである。その代表例が、粘土団子に関する実践である。粘土団子とは、100種類以上の種、粘土、堆肥や肥料と混ぜて団子を作り、この団子を自然環境に撒いて放置すると自然の状態を種が察して、より適応しやすい時期に発芽することを活用する手法である。また粘土団子は、害虫となる鳥や虫が嫌う薬草等を混ぜられることで、作物の損失を防ぐと言うアイディアも盛り込まれており、人間の手を必要以上に加えずに自然の一部として循環しながら成長していく。実際のワークショップでは、事前に準備しておいた泥団子から、予想以上の勢いで、芽が伸び始め、どのような場や空間においても芽吹くことが確認できる。このようにコモンズ農園における活動の中において、廣瀬は、次の言葉の通り、アートと農業を横断しながら、熊楠と同様に「生命とは何か」という根源的な問いに対峙し続ける。

生命は環境と相互に作用し合いながら自己を維持している。生物は、外部からエネルギーを取り入れ、その内に棲ませることで自己を組織し続ける開かれた存在であり、捕食動物は、被食者を見つけると、すばやく動き捕まえる。原生生物の粘菌ですら、小さな世界の中で餌を識別し、体内に取り込んでいく。植物は、日照時間のわずかな違いを察知し、花をつける準備を始める。どの生物にも、独自の生き方や棲む環境に応じた固有の環境適応能力が備わっており、その能力に高等、下等と分けることはできない。これまで粘菌や微生物のあり方をみてきても明らかな通り、多様な環境と多様な方法があるだけなのである。人間を最も高等と見るのは、人間の傲慢さであり、自然に対する認識の不足によるもので、どの生物にも永い歴史を生き抜いてきた英知があるといえる。[「粘土団子の旅」企画資料より抜粋]

廣瀬が述べる通り、生きるということに関しては、方法は違えど、人間にも非人間にも境界や階層もなく、「生」を巡る方法論について、ただ差異があるだけである。廣瀬がSOUZOUの庭で提示した粘土団子は、どのような場所でも生成し続けることを可能にしている「自然」の英知と力強さを指し示すのである。《コモンズ農園》プロジェクトでは、これらの生命活動のように開かれた多様な動きのある場を目指し、熊楠が見続けた現の夢を現実化しようとするのである。

では、「自然」とは何なのだろうか。この点、本田も指摘している通り、熊楠は、「自然」という名詞を明確に定義したり、「自然」という言葉を生涯ほとんど使っていなかった点も忘れてはいけない[Honda2023:9参照]。この点、哲学者のティモシー・モートン(Timothy Morton, 1968−)は、「皮肉にも、徹底的に環境にやさしい思想について徹底的に考えることは、自然の観念を手放すことである」[モートン2018:396]と述べる通り、エコロジーの概念から「自然」を取り除き、それによって新しいエコロジーの概念を構想しようとしている。つまり、モートンは、エコロジーを自然環境という客体として捉えるのではなく、アニミズムの概念と同様に、「自然」を不穏かつ不気味であって、統治することが不可能なとりまくものとして捉えることを提案している。

これは、オランダ人アーティストのヘアート・ムル(Geert Mul, 1965−)が、紀南アートレジデンスVol.2において執筆したNo tree is solitary in Kumano(熊野に孤独な木々はない)というエッセイの内容と深く連動する。そのエッセイでは、次の言葉の通り、ヘアートは、「自然」を宗教的な対象物として、ロマン主義的な視点で崇めたり、ノスタルジックなものとして、西洋美術史において「自然」が記述されたりしてきたことを指摘する。すなわち、モートンが述べるように、「自然」は人間によって固定化・画一化されるような概念ではなく、ヘアートは、むしろ「自然」は人間から自律し、無意識のレベルで、人間との関係において精神、社会の次元で相互に作用し合うものだと述べているのである。

西洋美術史において、「風景」が描かれる対象であることはほとんどない。線遠近法を用いることで、鑑賞者はその光景の中心に置かれる。そして、ほとんどの場合、イメージの中には人間の姿がある。自然に比べてちっぽけな存在だが、それこそがメッセージであり、自然は宇宙や神のアナロジーとして機能する。芸術において「風景」とは、自然のイメージではなく、私たちのイメージである。孤立した木は、単独の個人、すなわち「人間の状態」を映し出す。…(中略)… 精神性と自然が一体となった神道では、神社と古代の特別な樹木との間に強い結びつきがある。神社はしばしば「鎮守の森」として知られる神聖な森に囲まれており、それらは保護され、地域の生物多様性の避難所としての役割を果たしている。このような歴史の結果、古代の孤立木は現在、熊野の多くの神社にしか見られない。この木は、注連縄(しめなわ)と紙垂(しで:折り紙の吹き流し)で飾られ、神社の物理的な空間と精神的な次元をつなぐ重要な役割を果たしている。このようにして、この木は文化的・宗教的意味のネットワークに組み込まれ、孤立を打ち破り、自然と精神性の活気ある共同体の中に根をおろしている。孤立した木は決して孤独ではない。それどころか、共同体の一部なのだ。熊野では、自立した樹木もまた「人間の状態」を反映しているが、ここでは、それは孤立した個の状態ではない。正確に言うと、精神的、社会的に深く根ざした状態である。[ヘアート2024:紀南アートウィーク公式webサイト]

つまり、ヘアートは、人間が自然を支配・統治しようとする西洋美術史の系譜を批判しつつ、紀南/熊野にある木々たちは、人間のような自己同一性が固定化された孤高な存在ではなく、図3の闘鶏神社の巨木のように自然、社会、精神の絡まり合いに根ざした共同性(あるいは、共異性)を司るものとして捉えているのである。つまり、ここ紀南/熊野は、木々たちと人間の社会精神的な相互浸透関係、水平的な連帯関係を基礎に、生命の相互扶助が構築されているということであり、だからこそ、ヘアートは、「熊野に孤独な木々はない」と直観するのである。

また、ヘアートは、レジデンス報告会「熊野に孤独な木はあるのだろうか?―ヘアート・ムルの熊楠研究とアート実践―」において、「西洋的なロマンティックな自然観は誤っており、「自然」は定義しようがないものであって、無理に定義しようとするのであれば、「人間を殺しうる」ものだ」と述べていたのが、筆者の印象に残っている。これらの言葉が、前述した熊楠のエコロジー観や自然観と重なるのは偶然ではない。

そもそも、ヘアートは、デジタル・アートのパイオニアとして、25年以上に渡り、自然とテクノロジーを巡る探求を行ってきた。特に、ヘアートは、華厳思想や神道等の神秘思想と近代科学のあいだを横断しながら、粘菌における進化/退化の本質を再検討した熊楠の思想に関心を持っており、前述の四方の紹介によって、2023年9月3日に筆者とのオンライン面談が実現した。ヘアートの希望は、紀南地域に2か月ほど紀南に滞在し、熊楠と合気道[11]の思想、その背後にある熊野の思想に触れながら、2025年以降に向けて作品制作を行いたいということであった。そこで、筆者たちは2023年度から開始している紀南アート・レジデンシーVol.2を企画し、地域の文化支援者である安田豊(1950−)が保有し、運営するトーワ荘(田辺市)での受け入れが確定した後、2024年7月19日に来日した。ヘアートは、滞在中において、紀南/熊野における複数箇所の木々、粘菌や苔等を1万枚以上に渡って撮影し続けた。

図3 ヘアートが撮影した闘鶏神社の巨木(左)、撮影するヘアート(右) 写真:下田学

そして、南方熊楠顕彰館において、今回展示された映像作品《BladGrond》(2019、図4)は、植物等の自然物らしきものが、人工知能(AI)生成によって、周辺の動きと相互に作用しながら、ゆっくりと変化し続ける。アーティスト本人は意図していないにも関わらず、まるで粘菌の変形体のような動的イメージと融通無碍なネットワークを想起させる。同作は、25分を超える映像作品だが、展示会場の椅子に座って瞑想的に鑑賞していると、ロゴス的に生成されるAIによって生成された植物の動きが、まるで異なる時間感覚を持ち、それらが合わさりながら、一瞬の現実の全体運動に転換しているように見えてくる。まさに熊楠が、「大日に取りては現在あるのみ。過去、未来一切なし」(1903年8月8日付土宜法龍宛書簡)[往復書簡:335]と述べた通り、「いまここ」という瞬間のイメージとして表出しているようである。

ヘアートは「南方熊楠のアプローチに倣い、私は直観、主観的知覚や精神性が、自然科学とシームレスに絡み合う手法を観察している。熊楠のような自然科学と思想哲学を超えた方法論を掘り下げることで、主観的なデータと直観が、AIのようなデータドリブンな媒体とどのように調和できるのだろうか」[ヘアート2024:紀南アートウィーク公式webサイト]と述べている。この言葉からも分かるように、同作は、AIのようなロゴス的な知性と植物や微生物のような後述するレンマ的な知性との共在関係をイメージして制作されたものなのである。

現代は近代合理主義的なロゴス的な知性や思考によって、大衆を動かす統治構造が再生産され続けている。同作が示す通り、実はロゴス(論理的知性)とレンマ[12](直観的知性)は相反し合うようなものではなく、相互に作用しながら稼働しているのである。中沢新一は、『レンマ学』において、「レンマ」とは、「脳を使わない粘菌的な直観的知性」[中沢2019:20−24参照]と述べている。つまりそれは、ロゴス的ではなく、直観的にものごと全体を感得する知性や術を意味している。これは人間のこころの古層から脈々と受け継がれてきた知性であり、人間はロゴスとレンマを並在させ、複−理論(バイロジック)によって稼働させてきた。そして、中沢は、レンマ的知性について現代の科学技術の発展との関係において、次のように述べている。

そもそも、レンマ学に今日新しい可能性が見え始めているのは、人口知能(AI)の急速な発展によるところが大きい。人工知能はチューリング機械の原理に基づくロゴス型計算機にほかならない。この人工知能の発達によって生活の隅々までロゴス型知性の働きがいき渡ってゆくとき、人類の心(脳)に宿るもう一つ知性様式であるレンマ的な知性の活動領域は狭められていくのと同時に、それが内蔵するロゴス的知性とは異質な能力の特異性は際立ってくる。[中沢2019:19]

中沢によれば、AI等の科学技術の発展によって分離的なロゴス的知性が、世界を席巻する時代において、レンマ的知性が、そのロゴス的な統治に応答し、乗り越えていくかたちで、その重要性がさらに増していくと予言しているのである。筆者はこれに同意する。レンマ的知性はロゴス的知性と分離してあるものではなく、むしろレンマ的な知性がロゴス的な知性を動かしているとさえ言えるのではないだろうか。中沢は、レンマ学の源泉は、熊楠にあると明言している[中沢2019:20参照]。熊楠は「胎蔵界大日中に金剛大日あり」[往復書簡:333]と述べており、(これは熊楠のある種のミスリーディングであるともいわれているが)自然や直観を司る胎蔵界曼荼羅が合理・理性を司る金剛界曼荼羅を包みこむような独自の認識を持っていた。つまり、ロゴス的知性は、レンマ的知性によって包まれながら世界は動いていることを示唆している。すなわち、レンマ的知性を適切に再稼働させることによって、ロゴス的な統治・支配構造から、筆者たちは離脱することができる可能性があるということである。

紀南に滞在中のヘアートに対話によれば、実はAIはロゴスのみで生成されていないところが魅力だという。つまり、中沢の言説とは異なり、AIは単なる計算機ではないという。むしろ、ヘアートによれば、敵対的生成ネットワーク(generative adversarial networks, GAN)というAIツールは、ロゴスだけで動いているのではなく、アナロジック(ana-logic、ヘアートの造語)というアナロジー(類推)とロジック(論理)が複合的に絡み合って自動学習機能が稼働しているという。

熊楠は、比較民俗学や比較神話学というアナロジーへの高い関心を起点にしながら、レンマ的知性が発現する南方マンダラ論や粘菌研究を展開していった。このようにアナロジー的な思考様式とレンマ的な思考様式は、実は密接に関わっている。ヘアートによれば、「アート」とは、「詩」だという。ヘアートは、詩(アート)は言語ではありつつも、言語/コミュニケーション/文化のシステムを構成するルールから解放された遊戯のようなものとして定義し、アートはロジックだけではなく、そこに直観を含めたアナロジックを伴って生じるものだという。ヘアートが述べるアナロジックとレンマは、近い概念だと思われる。というのも、ヘアートによれば、ロゴス的思考は、常に平均的なもの生成することを目的としているが、アナロジックな思考においては、平均を超えていくものを生成していく可能性があるからだという。GANは、そのデータの信憑性を本物、偽物かという評価を行うために、ジェネレーターとディスクリミネーターという二つのディープラーニングの仕組みを敵対的に競合させながら、データ学習によって、AIが持つアナロジックな知性を稼働させるという。人間が作り出してきた自己、文化、自然等の定義を踏まえ、AIは、データ学習によって文化的な知覚を形成し、アナロジーに基づいた認知機能を保有する。では、感覚的かつ具体的で、時間や場所に縛られた主観的な経験が、AIモデルの汎用的な出力に取って代わられたとき、平均的な文化的形態しか生まれないのだろうか。ヘアートによれば、答えは「否」だという。

ヘアートが見せる《BladGrond》は、まさに不穏で風変わりなクィア的な世界観であって、筆者たちが知覚する平均的な自然や文化のイメージではない。そこでは、人間の知覚の平均値を超えた根源的かつレンマ的な「何か」が映し出されている。その生成物が、平均からはいささか乖離したクィアな粘菌の動態と類似していることは偶然ではなく、ヘアートが述べるアナロジックとレンマには深い繋がりがあることを示している。そして、GANというAIは、実はロゴスとレンマのあいだにあるテクノロジーなのであって、ヘアートは、まるで熊楠が生きた時代の顕微鏡というテクノロジーと同じように、このAIテクノロジーを活用するのである[13]。ヘアートの作品は、一般的な規範や統治を超えていこうとする詩的なアート的表現を通じ、AIのレンマ的な知性を優位に立たせたからこそ、生まれた「現実」なのである。ここにロゴスだけでは統治され得ないレンマ的な表現が生成されている。

ヘアートは、紀南アートレジデンス Vol.2での成果を踏まえて、2025年以降、どのような作品を産み落とすのだろうか。また同作品は、オランダでの発表が前提となっており、西洋の場所において、どのような生命が与えられるか、今後の動きが楽しみである。

図4 南方熊楠顕彰館における《BladGrond》、《粘菌研究》の展示風景(左)、南方熊楠記念館における「ぺたぺたもにょもにょ」ワークショップの風景(右) 写真:筆者撮影

そして、紀南アートウィークでは、このレンマ的知性を稼働させたり、呼び覚ましたりするようなワークショップを継続して行ってきている。例えば、2023年6月11日に、南方熊楠記念館(白浜町)において、前述の唐澤を講師として、「ぺたぺた・もにょもにょ」というワークショップを開催しており、さらには2024年9月15日に同様の趣旨で、同ワークショップを共催した。樹脂粘土を利用し、手で触れ、触覚(tact)を発動しながら、粘菌の変形体になりきって、変形体のイメージを構築するものである。紀南の人々や子供たちと一緒に、ロゴス的な脳機能の稼働を抑え、レンマ的な直観に委ねて、かたちを生成していった。もちろん、脳の機能を止めることはできないので、レンマとロゴス的知性を同時に稼働させながら、身体を動かす必要がある。

同ワークショップには、筆者も参加し、かたちを作り上げていったが、頭から内臓に意識を向けることによって、手や体が予想以上に動くことを体感した。もしかすると、レンマ的知性は内臓と深くつながっているのかもしれない。また6月のワークショップでは、研修できていたビジネスマンたちも参加していたが、そのビジネスマンたちはロゴス的な思考に囚われ過ぎていて、身体が硬直してしまっていたことが印象に残っている。またそこで作られるかたちは、何かしら固定化されたかたちや文字等を作りがちであって、何か意味を持たせようとする。

他方、地域の子供たちは、活発かつ積極的に手や身体を動かし、ロゴスの範疇では理解不能な巨大な「何か」を生み出していったのである。まさにこれがレンマ的知性の発動といえるのではないだろうか。実際に9月15日のワークショップでは、30 名近くの紀南の人たちが集まり、子供たちと大人たちが入り乱れ、各自が活発に動きながら、言語化不能な「何か」を生み出したのである。

なお、「そして、またいごく―紀南アートウィーク2024を終えて(後半)」は、こちらからアクセスください。

[1] 白良浜は、白浜の名の由来ともなっている延長約620mに渡る白砂の浜である。毎年約60万人近くが訪れる関西屈指の美しいビーチは「日本の快水浴場百選」にも選ばれている。オーストラリアのパースの砂を利用して、白い砂、エメラルドグリーンの海、椰子の木の並ぶ風景など、姉妹浜のワイキキビーチを連想させるほどリゾート気分が味わえる場所である。また、白浜温泉は、道後温泉(愛媛県)、有馬温泉(兵庫県)と並ぶ「日本三古泉」といわれており、温泉地としても有数である。2024年には、2019年に民営化された南紀白浜空港の愛称は、「熊野白浜リゾート空港」に設定され、リゾートとしての観光戦略を明確に示している。

[2] 熊野古道は、2004年に「紀伊山地の霊場と参拝道」として世界遺産登録がなされ、2024年は、登録20周年として、和歌山市、田辺市等の行政を中心に、記念イベントが数多く開催されており、「聖地リゾート」といったキーワード等の観光プロモーション施策が展開されている。

[3] シハヌーク・ビルにおける中国投資による深刻な変容状況は、「No Cambodia Left: how Chinese money is changing Sihanoukville」(最終閲覧2024年9月https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/no-cambodia-left-chinese-money-changing-sihanoukville)という「カンボジアは何も残っていない」という強烈なタイトルの紙面(The Guardian)において明確に示されている。

[4] 熊野カルデラは、約1400−1500万年前の中新世に活動していたといわれ、直径南北41キロ、東西直径23キロの大きさを持つ。紀伊半島の多量の降水による著しい侵食によって、ゴトビキ岩や古座川の巨石群等が生まれたといわれている。

[5] クリティカル・ゾーンは、科学人類学者のブルーノ・ラトゥール(Bruno Latour, 1947−2022)によれば、「地球表面に広がる膜状の共生圏全体」を意味する言葉である。

[6] 上映会では、これまで連携してきた紀南地域でドキュメンタリー映画を中心に自主上映会を企画している「キノクマ座」と連携し、2024年9月24日に映画《動いている庭》の上映会を開催した。フランスの庭師ジル・クレマン(Gilles Clement, 1943−)の著書『動いている庭』(1991)をベースに、映画監督の澤崎賢一(1978−)が制作した同作は、日本における庭や植物との関係性と比較しながら、ジルの思想に迫っていくものである。自然の意思を尊重するというジルの考え方は、廣瀬智央の《コモンズ農園》プロジェクトや《粘土団子の旅》ワークショップのイメージを喚起する上で重要な機能を果たした。

[7] ワークショップについては、2024年9月28日に、廣瀬智央は「粘土団子の旅」というワークショップを開催した。廣瀬は、《コモンズ農園》アート・プロジェクトにおけるコモンズ農園の開園に向けて、開園後のシュミレーション体験や農園にまつわるイベントを行うワークショップ・シリーズを展開しているが、後述の通り、粘土団子作り体験と農園での摘果みかんの収穫体験を行う方針とした。また、2024年9月29日には、トーワ荘においては、ラワンチャイクン茉莉(Mari Rawanchaikul, 2001−)に依頼し、2023年に引き続きチャイ・ワークショップを開催した。人の「いごくたまる、またいごく」状態とはどのようなものか、という問いを起点に、ケアの観点からチャイを創作するワークショップを開催した。

[8] 日本語訳は、『Decolonize Futures 複数形の未来を脱植民地化する Vol.2』(酒井功雄、Saki-Sohee編、2024)85ページを参照し、一部筆者によって加筆修正している。

[9] 西洋世界において、1400年代後半にシャルル・ド・ボヴェル(Charles De Bovelles, 1479−1567)が著した『知恵の書』の生物ピラミッドの通り、「intrelligit(知能を有する)」な人間を最高位として、植物や微生物は、ビラミッドの底辺に位置し続けてきた。それを見直す意味で、「動物的転回」や「植物的転回」という言葉が生まれてきた経緯がある。

[10]「萃点」とは、様々な因果が交錯する一点であって、熊楠による南方マンダラの説明における造語である。なお、「萃」には集まる、集める、寄り集うという意味がある。

[11] ヘアートは、約30年以上に渡って合気道を実践しており、田辺市は合気道の創設者である植芝盛平(1883−1969)が、同地出身であることは、来紀南時には認識しておらず、非常に驚いていた。

[12] 「レンマ」の語源は、「事物をまるごと把握する」であり、哲学者の山内得立(1890−1982)が、『ロゴスとレンマ』という著作で提示した概念であり、古代ギリシャ哲学の「レンマ」という概念を、仏教的に解釈し、非線形かつ非因果的な直観的な知性を意味する言葉として使っている[中沢2019:14参照]。

[13]この定義に照らし合わせると、ヘアートは、AIや顕微鏡等のテクノロジーは、アートとは別の概念だという。筆者は、オーストリア人アーティストのペーター・ヴァイベル(Peter Weibel, 1944−2023)のグローバル・アートの概念を踏まえて、熊楠の顕微鏡はアートと捉えているため、アートの定義について数多く議論を交わした。これはアルス(ars)とテクネー(techne)に関する議論でもあるため、今後の批判的協働を通じた制作の中で、継続的に議論を交わしていきたい。