みかんダイアローグ vol.8:『テリトーリオとコモンズ農園-土地の物語を未来へつなぐ』植田曉×廣瀬智央 テキスト&動画アーカイブ

“その土地に根ざす豊かさ”とは、いったいどんなものなのでしょうか?

建築やアートの視点から、土地と人とのつながりを見つめ直し、地域に眠る新たな豊かさの可能性を探るトークイベントを開催いたしました。

ゲストは、文化的景観や景観まちづくりの専門家である植田曉さん(北海学園大学 客員研究員)と、イタリアを拠点に活躍するアーティスト・廣瀬智央さん。お二人には、「テリトーリオ(territorio)=土地との関わりから生まれる文化や意味」という概念を軸に、さまざまな地域での実践や考えについてお話しいただきました。

トークでは、「土地に根ざすこと」「地域と関わること」の奥深さをひもときながら、2022年に紀南でスタートしたアートプロジェクト〈コモンズ農園〉とのつながりや、今後の可能性についても語っていただいております。

土地、農、アート、まちづくりに関心のある方におすすめです。

地域にある“まだ見ぬ豊かさ”を、一緒に探してみませんか?

本文は、芸術、文化を通して「柑橘」について深掘りするオンライントークセッション、 みかんダイアローグ第 8 弾の記録です。

【オンライントーク・セッション】

日 時:2025年6月 27日(金)19:00 ~ 20:00

【ゲストスピーカー】

植田曉/Ueda Satoshi

1963年北海道生まれ。工学院大学大学院修士課程修了。イタリア政府奨学金留学生としてローマ大学に留学。博士(工学、法政大学)。NPO法人景観ネットワーク代表理事。合同会社風の記憶工場業務執行社員。専門は文化的景観及び景観まちづくり、建築意匠。現在、北海学園大学客員研究員。北海道で二地域居住をし、CSA(Community Supported Agriculture)を実践。

著書・論文・計画に『別冊造景1イタリアの都市再生』(共著・建築資料研究社、1998)、『トスカーナ・オルチャ渓谷のテリトーリオ』(古小烏舎、2022)、『イタリアにおける都市・地域研究の変遷史』(法政大学出版局、2015)、『イタリアにおけるテリトーリオの都市計画的再評価と その展開に関する研究』(学位論文、2018)、『中標津町文化財保存活用地域計画』(中標津町文化財保存活用地域計画検討委員会、2006)、『中標津町景観計画』(2017)。

廣瀬智央/Hirose Satoshi(アーティスト)

1963年東京生まれ。現在ミラノ在住。イタリアを拠点に、日本、アジア、ヨーロッパなど世界各地の多数の展覧会に参加。インスタレーション、環境への介入、パフォ−マンス、彫刻、写真、ドローイング、そしてより大きな意味でのプロジェクトなどのメディウムを使い、詩的な作品を創り出す現代美術家。境界を越えて異質な文化や事物を結びつける脱領域的な想像力が創造の原理となっており、目に見えない概念を目に見えるものへと転換する試みが、廣瀬の作品に一貫してみられる。日常の体験や事物をもとに、新しい価値の創出や世界の知覚を刷新する表現をつくりだしている。19年間継続する母子生活支援施設の母子たちとの長期プロジェクトや、展覧会で使用した素材を地域の人々と協働し、循環させるアートプロジェクトにも近年取り組んでいる。

モデレーター

山本 玲子 / Reiko Yamamoto

はじめに

山本 紀南アートウィークの山本と申します。今回のみかんダイアローグvol.8では、現在進行中のアートプロジェクト「コモンズ農園」の中心人物であり、イタリアを拠点に活動しているアーティスト・廣瀬智央(ひろせ・さとし)さん、そして「文化的景観および景観まちづくり」が専門で、本日のテーマである「テリトーリオ」に詳しい植田曉さんをゲストにお迎えしています。

初めに、植田さんから「テリトーリオ」とは何かについて、具体的な事例を交えながら解説していただきます。続いて、廣瀬さんには「コモンズ農園」の取り組みに、2022年のスタートから現在までの歩みを振り返りつつ、今後の展望も含めてお話しいただきます。

その後、お二人に対談形式でお話しいただきながら議論を深め、参加者の皆さんからのご質問も進めてまいります。どうぞ、最後までお楽しみください。

第1部:テリトーリオとは何か? 植田曉

植田 私は北海道で育ったこともあり、農業景観というものに強く惹かれてきました。大学では建築を学んでいました。ただ、農家の方々が長年かけて育んできた景観の中に、人工の建造物が無秩序に建てられていく様子に、強い戸惑いを覚えました。そんなとき、イタリアに農業景観の保全に関する専門家がいることを知りました。私はイタリアに留学し、景観分析の手法や、それを活かす計画立案の方法などを学びました。

その後、北海道に戻り、現在は根釧台地にある中標津町で、20年以上にわたって、地域の方々とともに景観を活かしたまちづくりに取り組んでいます。

「テリトーリオ」とは何か。語源はイタリア語の「territorio」で、英語の「territory」に相当します。しかし、意味する範囲がより広く、単なる領土や領域を超えた、地域社会全体のことを指します。具体的には、共通の文化や経済的アイデンティティを持つ、都市と農村を含むまとまりを指すことが多いようです。

私は「人と自然が協働して築き上げた、自給自足可能な生活環境の最小単位」だと考えています。

都市と田園

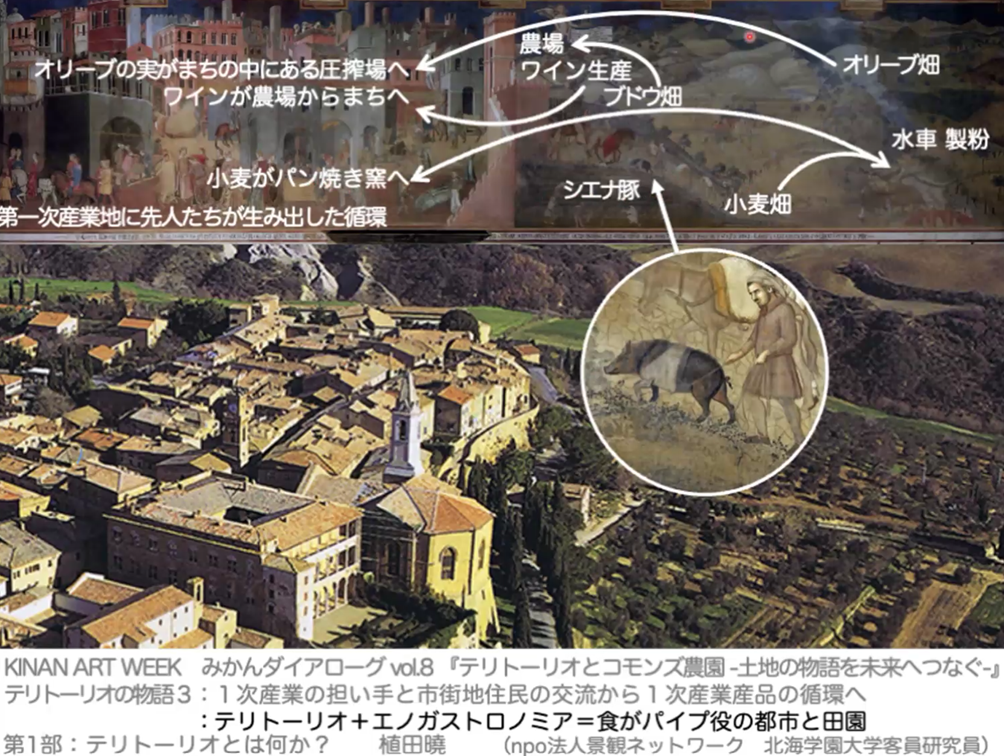

上段の絵は、14世紀初頭のイタリアで描かれたテリトーリオの風景です。そして真ん中は「コモンズ農園」。一番下は「洛中洛外図」の上杉本です。

これら三つの絵には共通点があります。それは「都市」と「田園」がともに描かれていることです。つまり、テリトーリオとは「都市と田園が相互に交流し合うことで生まれる土地の物語」と捉えることができます。

ここでいう「自然」とは、薪を取る、狩猟する、建材を得るなど、「人間が利用可能な自然」のことです。こうした要素が一体となって、歴史的に自立した定住環境が形成されてきました。これが最小限のテリトーリオです。

さらに、そこに人々の社会的・経済的な循環が加わり、文化的な意味合いが深まることで、「文化的景観」に近づいていきます。

次の文章は、私の師匠であり「テリトーリオ論」を提唱した陣内秀信氏によるテリトーリオの定義です。歴史家の視点から書かれており、豊かなキーワードが散りばめられています。

オルチャ渓谷の実例

言葉による説明はこれくらいにして、実例を紹介することで、リアリティを少しでもお伝えできればと思います。幸いなことに、私のイタリアの恩師が、オルチャ渓谷の世界遺産登録申請や保存管理計画などを長年にわたり支援しています。

世界遺産登録の際のキーワードは、「文化的にこれしかない」という独自性が重要です。オルチャ渓谷の場合、ルネサンス初期に描かれた景観が現代まで残されている稀有な例であることや、それを描いたシエナ派の画家たちがモチーフにした風景が今も維持され、地域の特徴となっていることなどが挙げられます。

さらに私が注目したのは、それが絶景ではなく、むしろありふれた、のどかな田園風景だったという点です。

つまり、世界遺産として認められるほどの価値があるにもかかわらず、「第2、第3のオルチャ渓谷に、うち(我々の作っている風景)もなれるのではないか」「うちも世界遺産クラスなのでは」と、地域の人々が気づけるような場所だったのです。

地元の人々にとっては、あまりにも当たり前の景観であるため、変化に気づかない可能性もあります。けれども、オルチャ渓谷の人々はその価値に気づきました。 そうした「ありふれた田園風景」が世界遺産に登録されたことは素晴らしいことであり、私はその点に着目して研究を続けてきました。

1.高い精度で捉える先代から引き継がれた農業景観

まず、まちづくり活動の前提として、地域を知ること、すなわちテリトーリオを知ることが非常に重要です。オルチャ渓谷の例を見ていきましょう。

上は14世紀前半に描かれた壁画で、下は今日のオルチャ渓谷の一つの町、ピエンツァです。

どちらも町を守る壁があります。左側には市街地、右側には田園。町の門があり、人々が出入りをしている。そういった交流の姿が描かれています。まさにこれが最小限のテリトーリオです。

オルチャ渓谷は、イタリア半島の中央部より少し北寄り、西海岸沿いにトスカーナ州があり、その内陸部に位置しています。

このオルチャ渓谷に、ひとつの「テリトーリオ(territorio)」を描き出したのが、16世紀の中ごろにメディチ家によって滅ぼされてしまった「シエナ共和国」という都市国家でした。(右側の図の)1595年に世界で初めて作られた地図帳には、シエナ共和国が描かれています。その解説には「すでに滅んでしまった都市国家」と記されています。

これらの写真、オルチャ渓谷という名前を聞いたことのある方なら、一度は目にしたことがあるかもしれません。オルチャ渓谷の象徴として、よく使われている風景写真です。

「テリトーリオ」というのは、人と自然との関係性が大切ですが、実際には地形や土壌の性質といった物理的な要素が非常に重要で、それらが一体となって成り立っています。

オルチャ渓谷の地形について見てみると、色の濃い部分が標高の低い地域で、だいたい250メートルから450メートル程度。中には650メートルの地点もありますが、全体としては緩やかな地形です。

この緩やかな盆地状の地形には広大な耕作地が広がっており、それが丘陵へと続いていきます。そして丘の頂部には町が点在しています。

赤い印が町を示しているのですが、これらの町は渓谷を囲むように配置され、見下ろすような位置にあります。

もともとこれらの町は互いに戦さをしていた時代もありました。距離にして約7、8キロメートルほど、自立した町が点在していたのです。それらをひとつのテリトーリオとしてまとめたのがシエナ共和国でした。

その結果、田園地帯を周囲の町が四方から守るような構造が生まれました。これがオルチャ渓谷というテリトーリオのひとつの特徴です。

この地域には、ローマへと抜ける巡礼街道も通っていました。風景としては、丘の上に町がぽつんぽつんとあり、なだらかな傾斜地に耕作地が広がっています。

その丘陵に注目してみると、尾根筋に沿って町が形成されているのがわかります。たとえば、ロッカ・ドルチャ、カステリオーネ・ドルチャ、そして遠方にはカンピリア・ドルチャやラディコーファニといった町が見られます。 その遠方と手前の間には、なだらかな盆地状の田園が広がっています。

これらの町の姿は、15世紀から18世紀にかけて描かれた風景であり、今日でもほぼ同じ姿を保っています。大都市とは異なり、歴史的な町並みのすぐ外側に新興住宅地ができて田園と町が切り離されることがなかったのです。 言い換えれば、20世紀後半には過疎地域となってしまった側面もありますが、現在では「テリトーリオ」というキーワードを軸に、その価値を再認識し、取り戻そうとする動きが見られます。

オルチャ渓谷全体が豊かな農地になったのは、1980年代の終わりごろです。 1930年代に撮影された写真を見ると、土地はコブだらけでした。 これは粘土質の土壌によるもので、乾燥するとひび割れが起こり、雨が降ると泥団子のような波状地形になります。

先ほどの壁画にも、こうした粘土質の土地が描かれており、「しっかり開墾すれば豊かな農地になる」というメッセージが込められていました。 現在でも、開墾が難しい場所にはこのような風景が残っており、その周囲には田園が広がっています。

テリトーリオの最大の特徴は「地形」です。 (20世紀前半に開拓された)ねじれがなく、緩やかで、勾配が一定の土地。これは1930年代にムッソリーニ政権が国家事業としてオルチャを開拓した結果です。 かつて暴れ川だったオルチャ川の流路をまっすぐにし、農地として整備したのです。

20世紀後半になると、第二次・第三次産業に従事するために、一次産業地域から働き盛りの人々が流出していきました。 そのため、大規模な地ならしはできず、農業者がトラクターを使って最低限の労力で傾斜を均していった結果、緩やかな波打つような地形が形成されました。 こうした地形は、地域の歴史を物語るものとして、テリトーリオの重要な要素となっています。

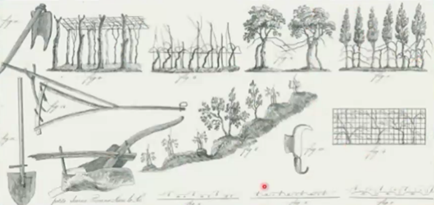

テリトーリオ物語の第1章では、「先代から引き継がれた農業景観」を高い精度で捉えることの重要性について触れました。 農業の方法にはさまざまな種類があり、それぞれが地域の文化的景観を形づくっています。

中世から続く「囲い型農地」は、野獣や盗賊から作物や家畜を守るため、イバラなどで農地を囲む構造を持っていました。 また、町のすぐ外側には、1300年代の中世ヨーロッパにも見られるような傾斜型農地が広がっていました。

ルネサンス期に入ると、傾斜地を整え、段々畑を形成するという考え方が生まれます。 町の外側に広がる段々畑も、田園風景の一単位として捉えることができます。

さらに、規則正しく植えられた永年性作物の畑も登場します。 オリーブ畑をはじめ、1950年代までは養蚕のための桑の木や果樹などが、碁盤の目の交点に沿って植えられていました。

18世紀になると、単一栽培のためのブドウ畑が広がり始めます。ワインは今も昔も収益性が高く、特化した畑が景観の中に点在するようになります。 これらの農地がどのように地形と絡み合っているかを分析することで、風景の構造が明らかになります。

囲い型農地、ブドウ畑、オリーブ畑など、それぞれが景観の構成要素として存在しています。

さらに、農家一軒ずつを見ていくと、オルチャ渓谷に残る典型的な農家の姿が浮かび上がります。 第二次世界大戦中、ドイツ軍の侵攻により沢山の小さな林が破壊されましたが、1940年代初頭まではこの林を持つ農家がいくつも存在していました。この小さな林は、木々を支柱にして網を張って野鳥を捕る「霞網(かすみあみ)」に使われていたとされ、オルチャ渓谷にはこうした施設(小さな林)が多数あったと伝えられています。

また、オリーブ畑のほかに、線状に植えられた畑も見られます。 一番フォトジェニックではない、もしゃもしゃとした線状の植栽は、実は中部・北部イタリアの重要な農業景観です。

これは混合栽培のための畑で、樹木(作物)の間にブドウのツルを渡して「ブドウ柵」を作り、(ブドウ柵とブドウ柵の)間には路地作物や穀類を植えるという構造です。

1950年代以降、機械化の障害となるため廃れていきましたが、現在でも収量にこだわらない農家や趣味として農業を続ける方々によって維持されています。

こうした農業の形態が、外部から賞賛されるストーリーとして再評価されつつあります。 18世紀のトスカーナ州(の農業)は先進的で、フランスの経済学者による調査書も出版されていた記録があります。

北海道・根釧台地の事例

次に、私が北海道で携わっている事例をご紹介します。 この地域では、農地が碁盤の目状に区画されているのが特徴です。

イタリアとはまったく異なる景観ですが、方法論としてはイタリアで学んだことを応用しています。この景観は、明治政府が整備した「殖民地区画」に準じて形成されたもので、かつては北海道全土で見られました。 現在では、北海道東部の根釧台地にのみ残されており、その広さは約19万ヘクタールに及びます。

(殖民地区画)は「大・中・小」の三段階に区分され、最も小さい区画は約5ヘクタール。 これは、明治時代に江戸から東京へと引き継がれた農家の平均的な補助面積に由来しています。

6軒の小区画が集まって「中区画」となり、その縁を巡るように格子状の道路が広がります。 さらに中区画が9つ集まって「大区画」となり、その周囲には国が整備した巨大な防風林が設けられています。

この防風林の幅は約180メートル、総延長は約648kmに及びます。 国が整備した大規模な防風林と、農家が自ら植えた「耕地防風林」が組み合わされ、強風から作物を守る役割を果たしています。

夏と冬で風向きが直交するため、正方形の区画形状が非常に有効であり、風を遮ることで作物を守るという近代的な発想が生まれました。

この広大な区画を一つの「テリトーリオ」として捉えています。

地域をどう読むかという点では、オリジナルに近い殖民地区画の直交道路が今も続いており、農地の拡大や統合によって畑になった場所の向こう側には、格子状の防風林が見えます。 その間には隙間があり、河川が多数流れています。流れが強く、谷のように掘り込まれて「河畔林(かはんりん)」が形成されています。

視線がその上を通り抜け、向こう岸の隙間まで見渡せることで、風景の特性を読み取ることができます。 この巨大さを文化的景観として捉えようという取り組みを行っています。

その一方で、北海道では大規模経営が進行しており、それに伴い歴史的な資産が減少しています。歴史的な視点から見ると、地域の文化的・農業的景観が失われつつあるともいえます。

そのような状況下でも、(かつては)地域のコミュニティ総出で、牧場や農家がナヤ(納屋)や舎(牛舎など)を建て、それらが今も利用され、あるいは廃屋として残っている例があります。たとえ小規模な建物であっても、地域の農業景観、つまりテリトーリオの一部として重要な存在であり、調査を通じてその価値を見出そうとしています。

こうした構成要素は建造物に限らず、地形や農地の形状、防風林なども含まれます。北海道では、農家が植えた防風林が今も残っており、また、離農した農家が隣接する農家に買い上げられた場所に、孤立木が立っています。姫リンゴの木が多く見られますが、これらは「ここに農家があった」という象徴として残されており、地域の記憶を伝えるものです。

また、樹木の下に下草が生えていない場所では、牛が日陰で休むために集まっていたことがわかります。こうした樹木は「庇陰林(ひいんりん)」と呼ばれ、装置化された、あるいは記念的に残された景観要素として重要です。特に防風林は、かつての農家の規模を示す手がかりとして、今日に伝える上で非常に価値のあるものと考えられています。

オルチャ渓谷と根釧台地の事例は、普段見過ごされがちなものが、長い時間と多くの手間をかけて作られてきたものであり、そこには知識や経験、文化的な価値が宿っています。制度的な視点から農業地域を見直すことで、膨大な情報量と文化的価値があることを理解していただけると思います。

2.一次産業の生産の現場について語ることのできる市民

次に、テリトーリオ物語の第二の柱、「テリトーリオを担う人々」についてです。地元の地主であり複数の農家を所有する方や、アグリツーリズム(農家民泊)を営む女性など、意欲的な農家がいます。彼女は自分たちの農産物を加工し、歴史的な町にレストランを開業して、自家製の食品を提供しています。他にも素朴なおばあちゃんの農業者など、さまざまなタイプの農家が存在しており、オルチャ渓谷の魅力の一つとなっています。

町に住む人々も重要な担い手です。農家民泊のマネージャー、遠方の都市から移住してホテルを開業したオーナー、ローカルドライバー(20年来の調査協力者)、リタイア後に地元に戻ってガイドをしている元銀行マンなど、多様な背景を持つ人々がいます。また、観光DMOを立ち上げた女性たちや、都市部で農協に携わっていた経験を持つレストランオーナーもいます。

こうした人々は、農業者が作り上げた風景を尊重し、それを補完しながら魅力を発信する役割を担っています。農業者と地域住民がしっかりと噛み合うことで、相乗効果が生まれ、テリトーリオの人的な魅力ということができます。

このような景観分析の方法や、人の関係性が生み出すテリトーリオの魅力を学んだ私は、根釧台地の中標津町で実践を重ねてきました。日本には景観に関する法律が二つあり、一つは景観法、もう一つは文化財保護法の一部である文化的景観です。

国の制度では、景観法に基づいて景観計画を策定し、その中で文化的景観地区や景観整備機構を指定します。そして文化庁に申し出て、承認されれば選定されるという流れです。

ただし、景観法に基づく計画では、重要景観建造物や樹木、施設など「モノ」が対象であり、地域の担い手の歴史や技術、文化は含まれていません。それらを語ることができるのが、文化的景観であり、私が取り組んでいるテリトーリオ論なのです。

中標津町では、私が運営するNPO法人「景観ネットワーク」から文化的景観への取り組みを提案し、ちょうど文化財保護法ができて、文化庁の補助を受けて2年間かけて調査を実施しました。すぐに景観計画に進むのではなく、まずは町民活動や地域の歴史・文化を徹底的に学び、共有することに10年ほどかけました。

その後、文化財保存活用地域計画を策定し、「物としての宝」があることを確認。地域の皆さんとともに、重要文化的景観の申し出や選定に向けた準備を進めています。

町民活動の中心は町に住む人々ですが、農業者も協力してくださっています。具体的には、全小学校での景観教育、農業高校・幼稚園・小中学校が連携して行う食育イベント(かぼちゃランタン作り)、白樺並木の保全活動や調査などが行われています。

これらは大きなまちづくりに直結するものではないかもしれませんが、さまざまな角度からテリトーリオを理解し、町の人々に農業地域へのリスペクトの気持ちを育んでもらう流れをつくる取り組みです。

日本全国で見られるように、かつては町と農業地域の住民が半々だったのが、現在では中標津町では9割が町の住民となり、農業地域に住む人は1割に過ぎません。情報伝達が希薄になり、テリトーリオが失われるリスクを感じています。だからこそ、人を育てることと並行して、地域の様子を見ながら適切に計画を進めていくという関わり方をしています。

3.一次産業の担い手と市街地住民の交流から一次産業品の循環へ

ここから物語の三つ目、「一次産業の担い手と市街地住民の交流から、一次産業の循環へ」という話に入ります。

先ほどからお見せしている壁画は、町と田園の関係性や人の動きのチャートのような役割を果たしていました。たとえば、小麦畑があり、水車で製粉し、それを町のパン屋に運び、皆さんの口に入る。オリーブ畑から圧搾所へ運ばれてオリーブオイルが作られる。ブドウ畑からワイン農場へ運ばれ、ワインが生産され、それが町に運ばれて商品化される。こうした農業に関わる密接な関係が、もともとこの地域には存在していたのです。

そして今では、こうした仕組みを担う人々が、より多くの角度から循環のシステムを強化しています。その結果、テリトーリオという概念が、単なる言葉から実体を伴うものへと変化していくのです。

オルチャ渓谷では、農業者の皆さんが非常に努力されました。たとえば「キアナ牛」は、フィレンツェ・ビーフステーキというブランドを冠することができる唯一の品種です。また、羊からは「ピエンツァ・ペコリーノ」という、オルチャ渓谷だけで作られるブランドチーズが生まれます。

さらに「チンタ・セネーゼ」という白い帯のある豚もいます。これはシエナの「輪っか」や「ベルト」を意味する名前で、非常に美味しい豚肉です。イタリア研究をするまではイベリコ豚の方が美味しいと思っていましたが、この豚の肉は本当に美味しい。第二次世界大戦前には絶滅寸前でしたが、地元の農業者や農家出身の議員たちが復活させ、今では名産品となっています。

こうした農産物は町で加工品として販売され、町のあちこちにレストランができて、これらの産品を楽しむことができます。これが一つの循環です。

ここで「エノガストロノミア的なテリトーリオ」が顕在化します。エノはワイン、ガストロノミアは食。つまり、ワインと食の文化です。日本で言えば、焼酎や日本酒、地元の産品を使った美味しい食事を楽しむことに相当します。ここで大事なのは、「地産地消」という言葉は、日本でも農水省が以前から提唱していますが、イタリアではそれが実際に機能しており、4つ前のスライドでご紹介したような様々な人々が自分たちの仕事をきちんと語ることができる。そうした働き手が、もう一本の柱として存在しているのです。

このような仕組みが、オルチャ渓谷の魅力であり、テリトーリオを文化として語れる場所へと育て上げることにつながっています。

テリトーリオという言葉に煙に巻かれたような印象を持つ方もいるかもしれませんが、要するに「土地があり、人々が作ったものがあり、作る場所があり、建物があり、農産品があり、それらを循環させて育んでいく。そしてそれを観光にも活かしていく」。そうした社会的・経済的・文化的基盤が相乗効果を生み出すことで、テリトーリオという像が非常に個性的なものになるのです。

いまお話したことで大事なのは、出発点としてローカルな声を共有し、ローカルなリアリティを持つことです。そこからグローバリズムを逆照射し、自分たちのテリトーリオを相対化するスタート地点が生まれます。

その強度が高まると、自分たちにとっては当たり前のことが、外から見ると羨ましく、珍しいものになる。テリトーリオを熟知するためには、まずコミュニケーションを深めることが重要です。それがノンストップのまちづくりのきっかけとなり、素材となるのです。

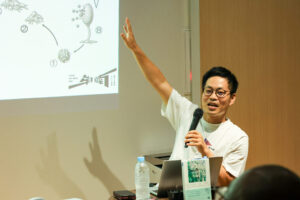

コモンズ農園プロジェクトの紹介(廣瀬)

私は「紀南アートウィーク」という芸術祭に参加したことがきっかけで、あるアートプロジェクトを立ち上げることになりました。 それが「コモンズ農園プロジェクト」です。

まず、「コモンズ農園」とは何か。5つのキーワードを使ってご説明します。

1つ目は、「その始まりは〈みかん〉から そして<みかん>へ」

「紀南アートウィーク」を主宰し、実行委員長を務める藪本雄登さんという方がおられます。彼は白浜出身で、地元で芸術祭を開き、地域の活性化や「より良く生きるための提案」に貢献したいとの思いから、この活動が始まりました。

第2回の開催時に、「地元の特産品は何か?」と見直した結果、彼は「みかん」に注目し、みかんをテーマにした展覧会を開こうと考えました。 地元の人々にとってみかんは親しみやすく、ローカルなものでありながら、地域の特性を象徴する存在です。 「アートとどう絡むのか?」という疑問を持ちながら、テーマ性のある展覧会を始めたのです。

一般的に展覧会やアート作品といえば、彫刻や絵画などの視覚的表現が思い浮かびますが、もう一つの形として「社会との関わりの中で問題提起を行うプロジェクト型の作品」があります。 現代美術では、こうした表現方法が重要な位置を占めており、多くのアーティストが取り組んでいます。

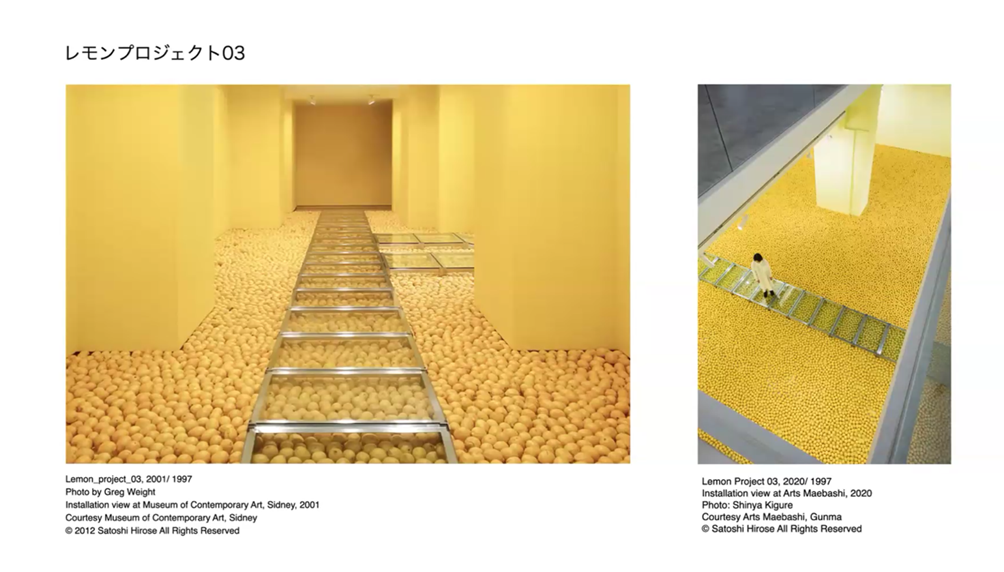

レモン3万個のアート

私は約30年前に「レモンプロジェクト」という作品を発表しました。 床の上に1万個から3万個のレモンを並べるというインスタレーション作品です。鑑賞者は視覚だけでなく、匂いや感覚を通じて新たな体験を得ており、非常に強い反響がありました。 この作品は私にとって“マスターピース”のひとつです。

写真=廣瀬智央

藪本さんから、この作品を「オレンジ=みかん」で再現できないかという提案をいただきました。しかし、こういったアート作品には廃棄物の問題がつきまといます。単に何かを作るだけではなく、今の時代、生態系や環境に配慮しなくてはならない。

レモンについては、2020年に前橋で再発表した際、3万個のレモンを使用しましたが、作品終了後、レモンの種を使って石鹸を作ったり、皮を使って繊維や紙を作ったりリサイクルすることで、自分としてはこの問題の一応の決着を見ました。

写真=廣瀬智央

今回もみかんは買わねばならないし、後のことも考えねばりません。そこで、「みかんを育てるところから始めてみませんか?」という提案をしました。

時間の問題や予算の制約など、課題はいろいろあります。 しかし、「面白そうだからやってみましょうか」ということで、プロジェクトがスタートしました。

具体的には、土地を見つけ、そこでみかんを栽培し、最終的には「みかんを使った展覧会」を実現するという構想です。 ただし、自然を相手にする仕事なので、すぐに成果が出るわけではありません。 最低でも5〜6年、場合によっては7年以上かかる可能性があります。そこで、10年をひとつの目安として、みかんを育てながら作品作りを実現し、10年後に大きな展覧会を開催できればという構想を持っています。

その間、農園を放置していても意味がありません。 そこで、「テリトーリオ」という考え方に基づき、「この土地で10年の間に何かできるのではないか」という方向へシフトしました。

こうして生まれたのが「コモンズ農園」です。 実際にみかんを育てながら、将来的に展覧会に活用するというビジョンを持ちつつ、そこで新しい出会いや交流が生まれるプラットフォームをつくる。 それがこの農園の大きな目的です。

まずは「土地を知ること」から始まり、「農業を知ること」も必要になります。 土地が見つかったのは今年ですが、これまでの3年間は農業を学ぶためのリサーチ期間として、さまざまな活動を行ってきました。 地元の農家へのインタビュー、関連書籍の読解、田辺以外の地域への視察などを通じて農業の実態と可能性を探ってきました。

新たな出会いのプラットフォーム

こう考えて、実際に見に行ったりして、まずは「農園」ということなので、当然みかんを育てていくことになります。 ですから、農業というものが大事なベースになります。

それと同時に、このコモンズ農園というのは、精神的な豊かさ——つまり、生活の中での豊かさを見つけていくための空間にしようというのが、もう一つの大事なポイントです。

つまり、この農園を通して、純粋な生業としての農業ではなく、人と人が出会ったり、社会の問題をもう一度考えてみたりするような、目に見えない部分を育んでいく。 そうしたことを、10年という時間の中で、地元の農家の方々——関心を持ってくださっている農家さんたちと一緒に、「テリトーリオ」という考え方を導入して、少しずつ実践していけるのではないか。 それが、今現在のコモンズ農園の進んでいる方向です。

コモンズ農園に関わることによって、これまで私たちが持っていた固定的な観念から解放され、新しい価値観を見つけていく。 それはどういうことかというと、皆さんそれぞれの生活がある中で、同じ者同士が常に集まっても、刺激がなかったり、楽しみがなかったりする。どうせ人生を楽しむなら、振り返ったときに価値があるものになっていくような、ちょっとワクワクするような精神的な豊かさを楽しめる構造を作っていきたい。 そのために、異なる人が出会えるような場を作っていこうと考えています。そのプラットフォームがコモンズ農園です。

では、実際にどういうことが行われるのか。

例えば、これから植樹が行われ、ある程度みかんの木が植えられたころに、建物を少しずつ建てて、そこに人が集まる。 星を見ながらお酒を飲んでもいいし、普段関わりのないような哲学者が来て私と話したり、農家の方が興味を持って会話したり、一緒にご飯を食べたりする。そういう異なる方々が出会う空間を作っていきたい。それが、コモンズ農園で楽しめる一つの方法であり、そのためのさまざまな仕組み——例えばプログラムなどを、これから皆さんと一緒に作って楽しんでいければと思っています。

まず歴史と地域を知る

また、コモンズ農園では「テリトーリオ」という概念を導入しようと考えています。 テリトーリオは基本的に「豊かさ」を求めるものです。皆さん、美味しいものを食べたい、安全なものを食べたい、せっかくの人生を楽しく過ごしたい。 そうした人間の根本的な欲求を、どうやって実現していくか。人が集まり、交流し、ミニ・テリトーリオのような小さな畑——コモンズ農園がテリトーリオとして機能していく。

そのためには、まず歴史や地域を知ることが大事です。

本当は素晴らしいものがたくさんあるのに、仕事の忙しさのために気づかないことも多い。 だからこそ、人と交流することを通じて、もう一度地域を知っていく。そこには多様性があり、価値の再発見がある。 そういう意味で、テリトーリオという概念を活用するのは非常に面白いと感じています。

ただ、これは小さなテリトーリオでの取り組みなので、まちおこしという大きな事業にすぐつながるわけではありません。 時間をかけて熟成させていくことが非常に重要です。

北海道のプロジェクトにしても、イタリアの文化的景観にしても、中世からずっと続いている。 だからこそ、時間をかけること、数値で価値を測らないこと、常識を少しずつ変えていくことが、生活を豊かにする方法につながる。それを共有できたら最高だと思っています。

では、なぜそれが「アート」なのか。 アートというのは、常に問いを立てていくためのツールです。意味がないと思われていたことに、意味を見出していく。 そして、そこに住む人々や人類に貢献するための大きな志やビジョンを持つことが大事です。

それは決して、すぐに解決するものではないかもしれませんが、常に考え、深めていく。 それがアートの得意な表現方法の一つだと思います。

また、私たちは生きていかなければならない。 経済的な問題や合理性を中心に考える近代化の影響で、感性が後回しにされてしまっている。

でも、本来は美味しいものを食べたい、楽しみたい、ワクワクしたいという感覚が大事。アートをやる限りは、そうした感覚や感性を大切にしていきたい。それと同時に、社会との共振——社会の問題をみんなで一緒に考えていくという一つの在り方を推進していく。 コモンズ農園は、農業もやりますが、決して農業がメインではありません。見えないものを形にしていく、可視化していくためのプラットフォームであると理解していただければと思います。

【対談】コモンズ農園とテリトーリオ

山本 それでは、ここからは対談に移ります。まず、植田先生、コモンズ農園について、専門家としてどのような印象を持たれましたか?

植田 数年前に田辺市や上秋津、秋津野ガルテンなどをぐるりと拝見したことがあります。おそらく、農業に詳しい方や農業者の皆さんは、私の話を「そんなのもうやってるよ」と思いながら聞いておられたかもしれません。それほど田辺市の地形や環境は素晴らしかったというのが、私の印象です。

そうした場所で廣瀬さんが「コミュニケーション」をテーマにしたコモンズ農園を実践されているというのは、とても素晴らしいことだと思います。

私たち1960年代生まれの育った時代は、高度成長期のまっただ中でした。10代のころには、おそらく人類史上最も大量生産された食品を食べていた世代です。スローフードの時代になって、ようやく農業に社会的な関心が向けられるようになりました。農業の豊かさを発信し、共有しようとするこの取り組みは、とても素晴らしいことだと思います。

私と廣瀬さんは、イタリア留学時代の同期で、彼の作品の作り方はよく理解しています。その中でも特徴的なのは、言葉で消えてしまうようなコミュニケーションを作品化するという点です。それは場所を問わず、さまざまな表現が可能ですが、廣瀬さんは食に関しても非常に深い眼差しを持っていて、「ついにここまで来たか」と感じています。

廣瀬 イタリアでは農業と生活が非常に近い関係にあります。それが一番の豊かさだと僕は思っていて、食べることや毎日美味しいものを楽しむこと、会話を楽しむこと、そうしたちょっとしたことが実は豊かさであり、政治的な豊かさでもあると感じています。

イタリアに初めて着いた瞬間、それを直感的に理解しました。だからこそ、いまもそこにいるわけです。それほどイタリアの豊かさは深いものだと思います。

これは僕だけが知っているのはもったいないと思っていて、皆さんにもぜひ、イタリアを真似する必要はないけれど、自分たちの地元の中にある豊かさを見つけてほしい。そのヒントがイタリアにはたくさんあると思います。

では、どうやってその豊かさを獲得していくのか。今、私たちは環境問題など、あらゆる課題を抱えています。地球も人間も病んでいる。コロナでさえ、近代化が生み出したウイルスである可能性が高いという説もあります。だからこそ、これから何を指針に生きていくのかを考えるとき、もう一度「生きる」ということに立ち返る必要があるのではないでしょうか。それは言語や文化を超えて、共有できるものだと思います。それを皆さんとやっていきたい。

田辺という土地は、常に文化的な町だと感じました。リサーチを進める中で、ローカルの農家の方々がそれぞれに問いを持ち、自分なりの生き方を貫いている姿に強く惹かれました。文化的な感性が高く、農業に自分の思想を反映させている方が多く、目が輝いている。そうした人々が点在していることが、外から見ても非常に分かりやすく、魅力的に映るのだと思います。

もともと南方熊楠が出るような土地でもあり、そうした自然の土壌があるからこそ、こうした文化が育まれているのかもしれません。私自身も植田さんと同じように、田辺に対して強い感銘を受けています。

今後の課題は、いまはまだ点在している魅力的な人々がつながって、線になり、網の目のように広がっていくこと。そうして初めて「テリトーリオ」になるのだと思います。とはいえ、それを一人で担うのは重すぎるので、まずはこのコモンズ農園で小さなテリトーリオを始めていければと考えています。

■質疑応答

風景の読み取りに感銘

参加者 植田さんの「風景の読み取り」の話が非常に興味深いと感じました。長年積み重ねられてきたものが、農家の仕事や都市計画などを通じて変化していく中で、痕跡が残っている。それをどう読み取るかという点が、とても丁寧に語られていて印象的でした。農業が持つ知識や経験が、風景に形として現れているという話は、非常に重要だと思います。

田辺に来られた際に、何か気になった風景や読み取ったものがあれば教えていただきたい。掘り下げてみると面白いと感じた場所などがあれば、ぜひ伺いたい。

植田 実は、田辺の景観分析をやりたいと思いながら滞在していました。地元の方から「この森のような場所は、何十年か前にはすべてみかん畑だった」と伺ったとき、物の見え方が今と全く違っていることに驚きました。景観の変化をたどり、皆さんと共有することができたら素敵だろうなと感じました。斜面地の農地は、日本でもイタリアでも、生産性の低さから最初に手放されてしまう傾向があります。歴史的な市街地の外側にある農地も、手入れされている場所はありますが、森になってしまっているところも多く見られます。そうした点で、両国の状況には共通点があると感じました。

短い滞在でしたが、斜面地は本当に特徴的だと思います。

石垣畑の保全と課題

参加者 和歌山県の北、有田地域でみかん栽培をしております。有田地域はみかんの本場であり、石垣とみかん畑が多く見られますが、生産性の悪さから石垣畑が捨てられている現状があります。経済や暮らしとの兼ね合いの中で、どのような関係性を築いていくべきでしょうか。

植田 イタリアのオルチャ渓谷では、かつて果樹や桑などが栽培されていましたが、現在はオリーブに変わり、作業が楽になったという話があります。1990年代には観光DMOが多面的な取り組みを行い、プロモーションによって農産品が広く流通するようになりました。州が認定する農業公園となり、補助金が下りたことでプロモーションが可能になったという経緯もあります。

また、農家ではない町の住民が家族で収穫祭を兼ねた畑の整備を行うなど、地域との関わり方も多様です。農業経営だけで成立している例は少ないかもしれませんが、こうした多面的な関係性が風景を支えているのだと思います。

廣瀬 古いものを残しながら使い方を工夫していくことが重要です。壊してしまえば景観は失われます。文化的景観とは、見える景観だけでなく、そこに詰まった歴史そのものです。イタリアでは法律が厳しく、変更が難しいため、景観が守られている側面もあります。有田や田辺でも、こうした意識を持って景観を守っていくことが大切だと感じます。

農業政策の変革も必要です。誰でも楽にできる農業を目指す取り組みは素晴らしいと思います。コモンズ農園でも、そうした実践を進めていきたいと考えています。

女性の農業参加と制度設計の課題

参加者 女性の経営者が増えてきている中で、農業の道具が男性の体を前提に作られていることが多く、女性にとってはやりにくい場面もあります。日本では、男性的な女性が経営者として受け入れられる傾向があるように感じますが、もっと多様なタイプの経営者が活躍できる場が必要だと思います。

廣瀬 イタリアでは女性の進出が著しく、美術館の館長などでも女性が多く活躍しています。景観の仕事においても、女性の感性や直感力は重要であり、男性が作りがちな縦割り構造とは異なる柔軟な発想が期待できます。

イタリアでは、環境型農業の歴史を守ることが環境保全につながるというロジックで、山間地域への直接支払い制度が機能しています。日本でも、もっと自由度の高い制度運用が求められるのではないでしょうか。また、アグリトゥーリズムの法整備により、農家が宿泊施設を運営できるようになったことで、収入の安定化が図られています。こうした柔軟な制度設計が、農家の持続可能性を支えているのです。

食と農は生きる豊かさの根幹であり、経済活性化のためだけに政策を動かすのではなく、暮らしの質を高める視点が必要です。日本の農業政策も、そうした方向へと変わっていくことを願っています。