イベント

倉田さんとゆっくり話をしてみよう

2月18日(土)13:30〜

Facebook Live

オンライン配信

参加費無料

日時:2月18日(土)13時半頃~(話が尽きるまで)

実施方法:オンライン配信(Facebook Liveを予定)

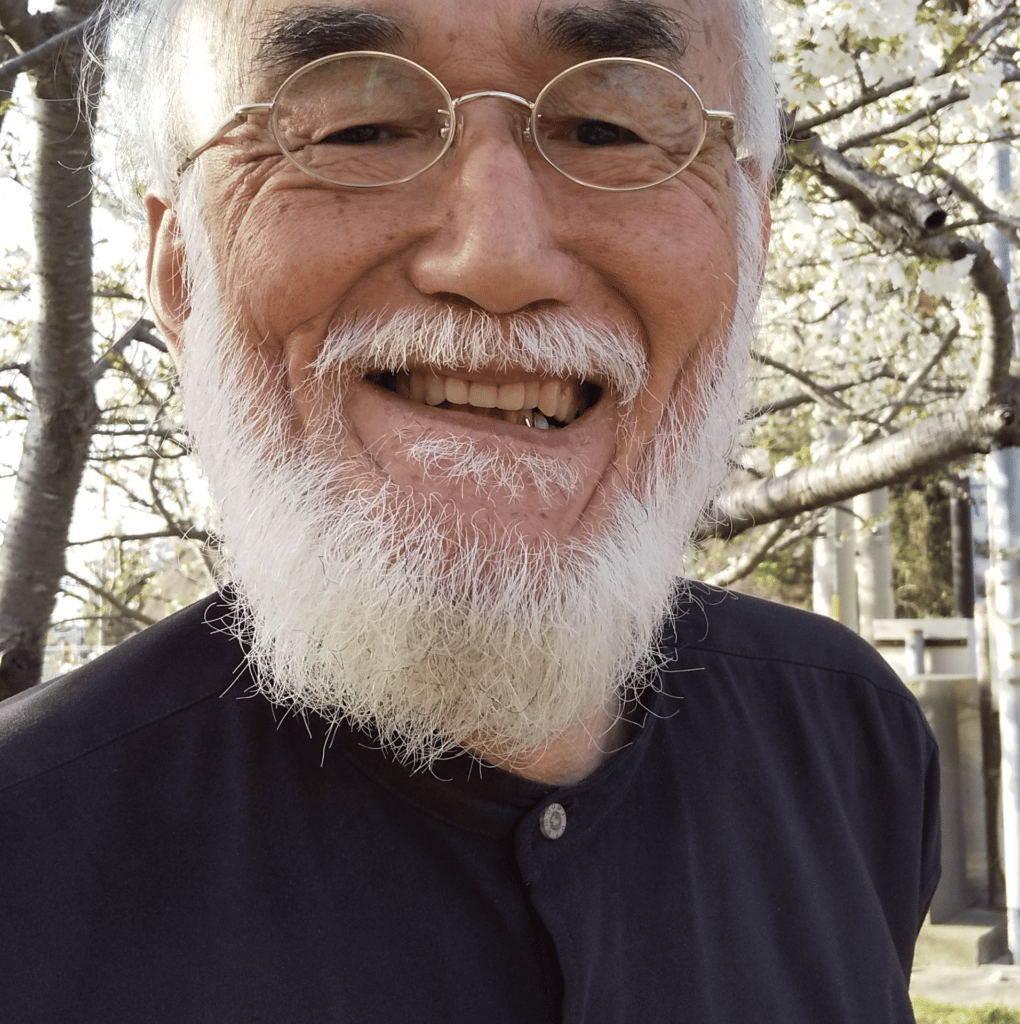

ゲスト:倉田昌紀(詩人)

1952年生まれ、和歌山県白浜町富田在住。詩人。著作には、日本を代表する詩人吉増剛造との共著「紀州・熊野詩集―魂のふるさと、きのくに和歌山」、「ほくのなかの<紀州人>たち―何処にも無い映ずる不可視の自由な精神へ―(単著)」、「グローバリゼーションと植民地主義(共著)」等がある。

聞き手:藪本 雄登

(紀南アートウィーク総合ディレクター)

概要:

倉田さんのとめどない語りは、冗長で深く重いようにみえて、実は簡素で、軽やかでもある。家の底が抜けるほど書籍が積み重なり、人生を読書と言葉に全てを捧げてきた方なのだろう。社会では、奇人、変人といわれてしまうかもしれない。ただ、そんな人が、紀南富田にいて、非常に嬉しい。そんな人達が集まる「紀南/熊野」という「場所」が意味する(意味される)ものは何か。

きっと、私(藪本)の知識や教養では全く太刀打ちできないし、(私の知見不足で)ところどころ話は噛み合わないだろう。でも、やっぱりそんな先達と話してみたい。そんな欲望には、抗えなさそうだ。紀南アートウィークに関心を持っていただいたのか、この一年で、多くの倉田さんから言葉(別添)を頂いた。

早すぎる時間の中で、時間をかけて応答できないことが、本当に悔しい。

私からの応答として、早く流れ過ぎる時間を無視して、倉田さんと、ゆっくりと縦横無尽に話したいことを話してみる。

<アジェンダ>

第1部 熊野の美醜

第2部 言葉、芸術、そして、美とは

第3部 植民地、グローバリゼーションと紀南/熊野

第4部 フーコー、吉本隆明、ヴェイユ、岡潔、レヴィナス、中上健次、ハラリ、南方熊楠、、、

第5部 改めて、「紀南/熊野」が「意味する/意味される」ものとは?

Main Photo: Visit Wakayama.JP(https://en.visitwakayama.jp/)

<倉田さんの言葉>

「畏敬する友人・森崎茂さんの忘却のための記念に」

―その1―

吉本隆明さんは、親鸞を読まれ、「非知」という概念を取り出しました。

「知」と「非知」とは、「無知」ともちがうのだと。「非知」には「知」がどうしても、付きまとってきます。親鸞の「他力」ですが、他力の概念にも限界があります。吉本さんは、「他力のなかの〈自力〉」で止まり、「非知」という概念になったのだと、小生は想像しています。

しかし、「知」と「非知」では、「大衆」と「知識人」の隙間がそのままで残ってしまいます。この隙間を超えるには、どうすればいいのでしょうか。そこで、親鸞は「他力のなかの自力」止まりだと仮定すれば「他力のなかの〈他力〉」の可能性が考えられます。その可能性こそが、「非知」の概念(西欧型)を超えるのではないでしょうか?

ここが煩悩にまみれた〈愚〉(卑小)と考えてみました。この〈愚〉のなかに人類史以前の古代形象があるのではないでしょうか。吉本さんは「アフリカ的段階」で、亡くなられました。フーコーは「性の歴史」で、「セックスは性のなかに含まれる」ことを最期に「他性」以前の段階の「他性」に発見しようとして、亡くなりました。

小生には「対幻想」の現在から、疎外論の根源を見据え、将来につなげようと二人は、考えていたように、紀州・白浜町富田の人間関係を見ながら感じ考えています。これは同一律のヨーロッパ近代の思想です。いかがでしょうか?また、貴兄の新たな思考で、ご教示願えれば嬉しいです。余計なことで失礼しました。

倉田生(10月29日、2022年)

―その2―

こんばんは。失礼します。ヴェイユの名前が出てきましたので、いつもながらの余計な口出しです。無礼を、お許しください。

今、シモーヌ・ヴェイユの思想から小生たちが学ぶものがあるとしたら、それは社会的な属性や立場というようなものとはまったく異なった次元に、人間にとってほんとうに大切なことはあるということではないでしょうか。もっとはっきり言えば、ほんとうに大切なことは社会的な属性や立場というようなものとは異なる次元にしか存在しないということだと小生は思います。そのようなことはなんの関係もないといいうる次元が確実に存在し、そして小生たちにはその地平を生きうるという可能性が与えられています。つまり、小生たちが有限な存在だということ(生まれてくる場所や時を選ぶことはできないし、死についても同じ。そして誰一人の例外もないということ)は制約ではなく、むしろ自由であることを証明する契機となりうる存在でもあるということであり、人間はそのために、そのようにつくられているのだということをヴェイユはその言葉によって今も示しつづけています。

どのような苦界があろうとなぜひとは自由であるのか、それを験すためにそのひとの固有の生があるが、そのことを自己が決定することはできない。自己や社会的属性が擬制であることのなかにむしろ固有の自由がある。言葉が言葉を生きることのなかにしか固有の生はない。小生がヴェイユから学んだ大切なことのひとりです。貴兄がお元気で、活躍されんことを願っています。失礼します。

―その3―

どうやればフーコーの思想の全貌をつかむことができるか。つかみがたい思想の全貌を前にしてあるひとつの方法を執ればフーコーの思想の核心に迫ることができるのではないか。それが虚偽であれば小生のフーコー理解は貫通しない。フーコーの思想への近づき方は様々にありうるが、書誌学的にではなく、フーコーのリアルな生をイメージしながら彼の思想に近づこうと思った。フーコーが思考の考古学でつかんだ自然を彼の生のリアルに関連づけてみる。そこからなにが小生に浮かびあがってくるかなのです。

初期から中期にかけてのフーコーの自然はある否定性に貫かれています。ある筋道を通じてフーコーの思想の変遷を追うと、彼の思想の淵源がみえてくるのです。人間の終焉はフーコーの願望と見果てぬ夢であり、物の秩序のひとつの在り方に、人間という概念を縮小し物の秩序に内挿すれば、人間という呪詛から逃れられると考えた。それはフーコーにとってのひとつの救済だった。そのためのエピステーメーを導こうと、そのつどいくつかの知のパラメータがコーディングされた。いつも小生はその断層図をみせられていたことになる。対象を粗視化したら西欧近代の捏造物である人間という概念が炙りだされ、いずれにせよ消え去るとかれは夢想した。この主張は国境を越えて島嶼のこの国にも伝わり、翻訳としても読むことができた。小生にとって『言葉と物』は、若いフーコーにも人間の終焉を導くことで彼の日々をつなぐことができたと思う。『狂気の歴史』(1961年)『臨床医学の誕生』(1963年)『言葉と物』(1966年)『監獄の誕生』(1975年)ここまでを中期のフーコーとする。その頂点に『言葉と物』がひときわ聳えている。

晩年のフーコーはどうやって日をつないだか。輾転反側、七転八倒した。『性の歴史』をめぐる8年間の沈黙を彼自身の言葉で語っている。この間の事情をフーコーは語る。

【いまから七、八年前、『性の歴史』第一巻を書いたとき、十六世紀からの怪現象に関する歴史を書き、十九世紀までのこの知の変転を分析する固い意図があったというのは事実です。うまくいかないと気づいたのは、その仕事をしながらのことでした。ひとつの重要な問題が残っていたのです。すなわち、なぜわれわれは性現象を道徳問題に仕立て上げたのか、ということです。そこで私は閉じこもり、十七世紀についておこなった仕事を放棄し、時をさかのぼり始めました。キリスト教という経験の発端を見るためにまず五世紀に。次にすぐ前の時期、つまり古代の末期に。最後に三年前、紀元前四世紀と五世紀の性現象の研究でしめくくりました。】(『ミシェル・フーコー思考集成Ⅹ』)

自己の生をひとつの作品にするにはどうしたらいいか。そのためフーコーはセクシュアリテを媒介に精神分析の考古学を性の歴史としていったん構想した。狂気でも監獄でもなく牧人司祭型権力のみなもとを探るあてどのない旅に出て迷ってしまう。性現象をめぐる知の考古学の渉猟は紀元前4世紀、5世紀で終止符をうつことになった。フーコー自身も言っているように、性は退屈なものとなり、長い年月を経て彼がつかんだものは自己の陶冶とその陶冶を可能とするパレーシアと固有の情熱だった。パレーシアという概念は従来の知識人と大衆という意識の範型を逸脱している。パレーシアという理念についてフーコーは語る。晩年のコレージュ・ド・フランスの講義録3冊がこの新しい概念の発掘に費やされている。比較的まとまっているところから言葉を拾ってみる。

【したがって、ひと言で言うなら、パレーシアとは、語る者における真理の勇気、つまりすべてに逆らって自分の考える真理のすべてを語るというリスクを冒す者の勇気であると同時に、自分が耳にする不愉快な真理を真であるとして受け取る対話者の勇気でもある、ということになります。

弁論術はパレーシアの正反対です。[パレーシアが合意するのは逆に]語る者と彼が語る内容とのあいだの強力で明白で明らかな絆の設立です。というのも、語る者は自分の考えを表明しなければならないからであり、パレーシアにおいては自分が考えていることと別のことを語ることなど問題外であるからです。したがってパレーシアは、語る者と彼が語る内容とのあいだに強力で必然的で構成的な絆を打ち立てますが、しかし、語る者と語りかけられる者との絆については、これをリスクのかたちで開きます。というのも、結局のところ、語りかけられる者は常に、語られる内容を受け取らないこともできるからです。彼は、それを不愉快に[感じる]かもしれないし、それを拒絶したり、しまいには自分に真理を語った者を処罰したり、その者に対して復讐したりするかもしれないということです。弁論術は、語る者と語られる内容とのあいだの絆を必要とせず、語られる内容とそれが差し向けられる者とのあいだの拘束的な絆、権力の絆の設定を目指します。これに対し、パレーシアは逆に、語る者と彼が語る内容とのあいだの強力で構成的な絆を必要とし、語る者と彼が語りかける相手とのあいだの絆が断ち切られる可能性を、真理の効果そのものによって、真理の不愉快さの効果によって開くのです。非常に図式的に次のように言うことにしましょう。弁論術教師は、他の人々を拘束する有能な嘘つきである、あるいは完全にそのようなものでありうる。これに対し、パレーシアステースは逆に、自分自身を危険に晒し、自分と他者との関係を危険に晒すような真理を、勇気をもって語る者であるだろう、と。

パレーシアステースとは、それを本職とする者のことではありません。そして、たとえパレーシアステースのなかに技術的な側面があるとしても、それでもやはりバレーシアは技術や職業とは別のものです。パレーシア、それは職業ではなく、もっととらえ難い何かです。】(『真理の勇気13』

パレーシアに到達したときフーコーは主体の解釈学と統治の分析と知を放棄している。自分からの離脱をなにが可能とするか。他性から措定されるなにかである。最晩年までそれがどういうことなのかフーコーがつかむことはなかった。才気あふれるフーコーによって西欧近代の思考の諸体系が次々と組み換えられていき、世界への多くの新しいまなざしを粗視化し、マルクス由来の禁止・抑圧・排除とは異なる身体を貫く生権力を赤裸々に分離し、ほらここにこんな知が真理として機能してるのだよ、と目の前に取りだしてくれた。フーコーの思想の本領はここにあるのだろうか。フーコーは西欧の思考の諸体系にいくつかのパラメータを入れて、16、17、18、19世紀の知のエピステーメーを分析し、パラメータ相互の関係の型を抽出した。関係づけを了解に結合するとき意味が生まれるが、フーコーはこの意味については極度に抑制的だった。高性能のコンピュータ断層写真によく似ている。複数のパラメータを分析の対象に挿入し粗視化するのがフーコーの知の考古学だった。フーコーにとっては19世紀の典型的な知の布置に収まるマルクスの思想とは異なる権力についての知見を得ても虚しかったと思う。体験の固有値を経ずに相互の関係の型の関係を論じることは単なる世界の分析でありCTの断面図にすぎない。世界についての思考の慣性を別の慣性へと遷移させることはあっても、断面図それ自体にはいかなる了解も意味もない。「社会は防衛しなければならない」(1976年)以降の身体を貫く生権力の旺盛な研究を積みあげても、世界で起こっていることを追尋することしかできず、この思考では世界や人類の変貌の速度から振りきられている。フーコーが創建した生権力の思想はもう惨禍を鳥瞰することしかできないのではないか。同じフーコーの別の顔もある。西欧近代の理念の構築物に対する絶望がフーコーのなかにあった。ホメイニに肩入れしたとき、次のように語っている。フーコーの西欧に対する呪詛である。

【だが、今日、第三世界、いや、非・西欧的な世界が前世紀より蒙っていた西欧による怖るべき経済的搾取を乗りこえようとする方法と手段とは、なお西欧に起源をもつものであるように思われます。では、これから何が起ころうとするのか。この西欧的な手段による解放の動きを契機として、何か新たなものが生まれようとしているのか。絶対的に超・西欧的な文明が発見されることになるのか。わたしはそれが可能だと思う。大いにありうることだとさえ思う。そして、それが可能でなければならぬ。・・・(略)・・・西欧は、西欧文明は、西欧の「知」は、資本主義の鉄の腕によって屈伏させられてしまいます。われわれは、非・資本主義的な文明を創出するには、疲弊しつくしています。】蓮実重彦によるインタビュー『批評あるいは仮死の祭典』所収)

フーコーが夢想した1000年規模での、非西欧的で非資本主義的な文明への渇望は予測を大きく裏切られ、科学知が提供する健康を正義とする一神教がバイオ・ファシズムとして人類に惨禍をもたらしている。身体を貫く生権力がコロナ禍というバイオ・ファシズムという一神教として登場することを想定することはなかった。生権力を分析する一連の著作は牧歌的でさえある。GAFAM、

BAT、AIとゲノム編集はフーコーの思想の射程には入ってなかった。それほど世界は急峻な変貌を遂げたわけです。

もうひとつある。フーコーはハイデガーやヘーゲルの始まりの不明を解いていない。やっと死の直前に、倫理的活動の核にある性を発見した。吉本さんもアフリカ的段階の最後に、誰のものでもない宗教がなくなる点があることに気づいた。長い旅路を経て、死を直前にふたりとも同じことを覚知したように思う。ただこの覚知は領域にならずに外延知の点として閉じられたままだった、のが残念だ。

【このような〈主体〉の非根底的・非根源的性格こそ、構造主義者と呼ばれた人々に共通のものだった。それが先行世代にとって、極めて不愉快なことだったわけですが、ラカンの精神分析にせよ、レヴィ=ストロースの構造主義にせよ、バルトの分析、アルチュッセールの仕事、あるいは私の仕事にせよ、私達はすべてこの一点については意見が一致していた。すなわち、デカルト的な意味での〈主体〉、そこからすべてが生まれてくるような根源的な点としての〈主体〉から出発してはならない、ということでした。そして第三には、〈主体の解体〉を通じて、ニーチェへと導かれたということです。】(『哲学の舞台』50~54p)

主題をめぐるこの方法はニヒリズムにいやおうなく回帰する。人間の終焉もここを振りきってはいない。改めて『言葉と物』について考える。フーコーの言葉と物は対象の関係だけを抽象した断面図で、解像度の高いCTの画像に比喩することができる。高解像度の断面図を3D化して了解の系をつくると共同幻想論になると考えられるのではないか。

ここからが、また再度の新たな始まりだと小生は感じ考えています。

失礼します。

紀州・富田にて 倉田昌紀拝

―その4―

フーコーは予告された性の歴史の第一巻である『知への意志』を書いて8年後に、『快楽の活用』『自己への配慮』を出版し、すぐに亡くなった。『快楽の活用』のなかでフーコーは言っている。【私を駆りたてた動機は、ごく単純であった。(中略)つまり、知るのが望ましい事柄を自分のものにしようと努めているていの好奇心ではなく、自分自身からの離脱を可能にしてくれる好奇心なのだ。(中略)はたして自分は、いつもの思索とは異なる仕方で思索することができるか、いつもの見方とは異なる仕方で知覚することができるか、そのことを知る問題が、熟視や思索をつづけるためには不可欠である、そのような機会が人生には生じるのだ。】沈黙の8年間にそのような機会がフーコーに訪れ、そこで表現の概念を拡張した。フーコーの言葉を借りると、端的にそれは〔情熱〕だった。フーコーの情熱についての発言を取りあげる。とても含みのあることが書かれている。

①【情熱とは何でしょう? それは一つの状態、頭の上から降ってくる何か、こちらをわし掴みにし、両肩をむんずと掴まえる何かであり、いっさい休みのない、そして起源もないものなのです。実際、それがどこからやってくるのかなどわからない。情熱はただ訪れる。それはたえず動き続けるけれども、しかしある決まった地点に向かうわけではない。強烈な瞬間もあれば弱まるときもあり、白熱の時もある。ためらい、揺れ動くものです。・・・情熱において、人は盲目ではありません。ただそうした情熱の虜となったとき、人はもはや自分ではなくなるのです。自分自身であることには意味がなくなってしまう。まったく別の見方をするようになる。】(『ミシェル・フーコー思考集成Ⅸ』所収「ヴェルナー・シュレーターとの対話1981年12月)

②【私は十八年前からある人に対する、ある人に捧げる情熱のうちに生きています。あるときその情熱は愛に似たものとなったと言えるかもしれません。実際のところ、それは私たち二人のあいだの情熱であり、変わらぬ状態であって、それ自体以外に終わる理由はどこにもなく、私は何もかもをそこに注ぎ込んでいて、それは私を貫いて伝わっていくのです。彼に会いに行き、彼に話す必要が生じたなら、それを私におしとどめさせるようなものなど世の中には何も、何一つとしてないと思います。】(同前)

③【問題はまさに、さまざまな思考のあいだを結ぶような何物かを創造すること、それに名前を与えることが不可能であるようにして何物かを創造することなのであり、ゆえに、それが何であるかを決して明らかにしないような色調、形態、強度をそれに与えるべく毎瞬努力しなければならないのです。生きる術とはそうしたものです。生きる術、それは心理学を殺し、自分自身および他の人間たちとともに個体性、存在、関係性を作り出し、名前のない特性を作り出すことなのです。人生でそれを作り出せないなら、人生は生きるに値しない。私は自分の存在そのものを作品にしている人たちと、人生の中で作品を作っている人たちとを区別しません。】(同前)

④【西洋社会との関係において現在ありうる選択の重要な一点がそこにあります。二十世紀に入ってわれわれは、自分自身について何も知らないならば、自分で何をすることもできないのだと教えられました。自分自身についての真実は存在の条件であるというわけですが、一方では、自分が誰かという問題を解こうなどとしないに違いないと想像のつく別の社会もあるわけです。そういう社会ではそんな問いに意味はなく、重要なのは、自分のなすことをなすため、自分が自分であるためには存在をいかに活かせばいいかということなのです。自分自身とまったく対極にあるような自分自身の術。自己の存在を芸術品にすること、それこそが苦労に値することです。】(同前)

対談の、自分が自分でなくなるがおもしろい。翻っていえば、心ここにあらずという心境は、精神風土や時代を異にしても、同じことを感得する。自分が自分でなくなってしまうとはどういうことか。情熱の関係のなかではおのずから同一性をはみだしてしまう。言い換えれば、同一性が成り立たなくなるということだ。いうならば、自分が自分でなくなることの体験を抜きに、自分に回帰することはできない。自分が薄くなっていくに従って自分が濃くなってくる相反する自己についての現象が生じるということだ。自分が明け渡され、そこに性が侵入し、性が自己を簒奪し、その性が自己であるように感じられるとフーコーは言っている。まさに存在の複相性をフーコー自身が往還しているスリリングな体験だ。小生たちが自明のこととしている思考の慣性が別の認識の自然へと遷移している。「性の歴史」をめぐる8年間の沈黙はフーコーに思想の決定的な成熟をもたらした。死を直前にしたフーコーはやっとそのことに気づいた。自分を全面的に明け渡すことなく生の新しい様式が現前することはない。牧人司祭型権力の起源を知の考古学的な方法で遡っていっても、どういう遡り方をしようとも、性は自己と三人称に回収されることになる。最期のフーコーはそのことを認めることができなかった。三人称とは、社会化されることを意味している。(共同幻想に取り込まれることなのです。)性の根源は、共同幻想(三人称)と違って、社会化されることはないのです。

フーコーと対談した吉本隆明はフーコーの『言葉と物』を読まずして世界を理解することはできないと称揚し、自身の『共同幻想論』には終始控えめな態度を取っていた。フーコーが立っている知の堆積の厚みと自分が素足で大地に立っているその違いに自覚的だったからだ。コロナ禍の出現によって知のこの構図は根底から変化したと思う。これからは複合知を身につけることが新しい世界システムの属躰化からまぬがれる唯一の方法であるように思う。人文知は科学知がいやおうなく生に強いる変化に対してなんの有効ももちえない。免疫学の知見もなければ、病が身体と病原体とされるものとの相関性として表現されることへの知見もない。医学でさえニュートンの古典力学の水準にさえ達していない。謂わば擬似的な土俗科学だ。こうなることはサイバネティクスを横目で睨みながらハイデガーでさえはやばやと予見していた。では自然科学知はどうか。素朴な実在信仰以外にはなにもない。まして医学知は土俗信仰そのものと言ってもいいくらいに科学的でない。病が心身相関のあらわれであることは病についての公準である。はやぶさが小惑星を横断することはニュートンの古典力学で事足りるが、医学はこの水準にさえ到達していない。感染症専門医や疫学研究者にかぎればあまりにも知的な水準が低すぎる。

フーコーの『言葉と物』と吉本隆明の『共同幻想論』も強い相同性をなしている。フーコーの『言葉と物』と吉本隆明の『共同幻想論』の白熱する交絡を知らぬふりして通りすぎるわけにはいかない。西欧近代の思考の分厚い堆積と吹きさらしの島嶼の国の自然とのあいだには自然を粗視化するさまざまな技芸ついての圧倒的な差異がある。この文化の厚みの格差は埋めようもないと長く考えてきたが、今回のコロナ禍で欧米の迷妄と日本の迷妄も同一の科学という擬制に還元されることが分かった。欧米の知もちゃちで、この国の独特の同調圧力もこの科学知という同一の擬制のなかにあって、地方性としてあるだけだった。惑星規模の自然生成のなかで日本的な自然生成はローカルなものにすぎない。科学という名の共同幻想に猛攻されて世界のしくみは簡単に瓦解した。コロナ禍が見せてくれた光景になるが、感染症の専門家や疫学の専門家の素朴な実在信仰に世界が擾乱されるありさまを見ていると、島嶼の国の同調圧力の異様さも、他の国の適当さもあまり変わりなく、一方的に科学知の暴走に蹂躙され復元不能なほどに世界の光景が変わってしまった。欧米と日本の堆積する知の厚みは科学という共同幻想によって一瞬で壊滅させられた実感がある。そう考えると逆に『言葉と物』と『共同幻想論』が至近の距離にあることがわかる。

フーコーの膨大な著作や発現をめくり返し、フーコーが考えようとしたことをたどりなおしたが、マルクスの思想に秘められている途方もない熱量を感じることはなかった。フーコーよりマルクスがすぐれていると言いたいわけではない。勃興する資本主義社会の矛盾に抗してかくあれかしと夢想した野性のマルクスの熱い情動は第二次世界大戦後という時代の申し子であるフーコーにはすでにない。ニーチェとハイデガーを師とするわけだから行きつくところはニヒリズムの解釈しかない。影響を受けながらその圏域から逃れようと凄まじい格闘をしたにちがいない。戦後のフーコーの思考諸体系の相対化は、あたかもCTの造影剤下での断層図に類比され、そのエピステーメーは望外の結果もたらした。マルクスの思想を19世紀的な知の表象とすることで、マルクスとはまったく異なる権力論を構想しえたということだ。卓越した知性は資料を丹念に読み込むことで世界をどのようにも解釈できたし、その鮮やかさに小生は魅了された。人間の終焉を語るフーコーに小生は慰安された。フーコーは人間というあつくるしい概念を物の秩序のひとつの系に押し込めたくてたまらなかった。それはかれのタチでもあり時代性でもあった。

そのフーコーがある機会に情熱に遭遇する。だれも崇高な理念によって人であることはできない。それらは虚偽意識にすぎない。ではなにがフーコーをフーコーたらしめたか。フーコーの情熱である。小生はフーコーの学問的業績よりもフーコーの情熱とその行方のほうに関心がある。フーコーの書誌学的研究者には理解しがたいフーコーの情熱のなかにだけフーコーの思想の固有値があるのではないか。

そのように小生は、感じ思っています。失礼しました。

紀州・富田にて 倉田昌紀拝

―その5―

小生は、先日の京都市での貴兄のご挨拶に、失礼ながら戦中の「京都学派」が、(和辻・田辺・西田)浮かんで参りました。

自己幻想は、共同幻想の派生態ですので、社会化(共同幻想に取り込まれます)される理屈になります。(ふたりの派生態が、自我であるようにです)精神の古代形象や家族の古代形象は、それ以前の型になるのではないでしょうか。(貴兄の考えでは〈ゾミア〉になるのでは、と想像させてもらっています)「対幻想」(二者関係・「我と汝」にも多くの課題はありますが)には、「自己幻想」や「共同幻想」とちがった可能性があるのではないか、と「性の歴史」で、「共同幻想論」で、フーコーも吉本も考えていたのではないでしょうか。

ヴェイユは、そこを「匿名性」と名づけて、亡くなりました。

貴兄が「ゾミア」や紀州・熊野の深層から表層への往還を思考されるのは、そこに領域としての「共同幻想」(国家)を超える思想を見出だそうとされておられるのでは、と失礼ながら小生は想像させてもらっています。自己幻想は共同幻想(国家・社会化・慣習)の派生態ですので、個人(自己幻想)は理論的には、共同幻想に取り込まれることになります。人類史を遡れば、貴兄が考えておられますように、精神の古代形象や家族の古代形象と往還し、その往還の領域から、将来につなげるところに可能性が開かれているのではないでしょうか?

小生は、まことに拙くて恥ずかしいのですが、今は、そのようなことを感じ考えております。共同幻想から〈類〉も〈個〉も派生したのですから、共同幻想以前に遡れば、可能性が見えてくるのではないでしょうか?共同幻想以前とは、対幻想が浮かんできます。しかし、吉本の「対幻想」は、ヒントになりますが、深めなければなりません。これが疎外論(言語以前)の根源ではないでしょうか?貴兄にとっては、いかがでしょうか?ご教示ください。

また、植物や動物、胎児などの生命形態を考えるには、解剖学の領域として(そこを考える次元では)、今は亡き三木成夫さんは、とても参考になるのではないかと、余計なことながら小生は思っております。

多忙な日々なのに、返信を、ありがとうございます。失礼します。

紀州・富田にて 倉田生

―その6―

~根源の性~

現在のこの世界では、適者生存のむきだしの生存競争を人間の観念にとっての自然として受け入れるしかないのだろうか。フーコーはまったく違うと死を目前にして考えた。小生の理解ではフーコーは外延知の了解のしくみを突きぬけた。そこに生のあたらしいリアルがあることを生として発見している。性的な関係にある自己と共同的な場での自己は自己にたいして同一になることはない。この同一ならざるところにかろうじて実体化できない主体が存在する。それは他性によってもたらされるものであり、真理は同一なものではない。真理は生のべつの形式においてしかありえない。『性の歴史Ⅱ快楽の活用』や『性の歴史Ⅲ自己への配慮』を公刊する頃にフーコーは生き急ぐように自分が発見しつかんだ知をインタビューや対談で述べている。当時、そのひとつに小生は鷲掴みにされた。「誰かの創造的活動をその人が自分自身に対して持つ関係のあり方のせいにするのではなくて、その人が自分自身に対して持つ関係のあり方を、その人の倫理的活動の核にあるような創造的活動に結びつけてみるべきかもしれないんです。(「ひとつのモラルとしての性」『現代思想』1984年10月号)ここにフーコーが最期に到達した言葉の場所がある。根源の二人称を分有するということにおいて主体という実体化できない真理が現前する。フーコーが最期につかんだものは存在の複数性という外延論理ではなく、人類史を画するような、存在の複相性というリアルな自然だった。存在の複相性を往還する自然は内面化することも社会化することもできない。ここでやっとモダンな人類史は転換する。小生にとっての「最期のフーコー」が、意味することなのです。いかがでしょうか?

こんばんは。紀南アートウィークと、貴兄のお便りを、昨日に、ありがとうございました。さてーー

人と人はどうやったらつながるのでしょうか、人と人がつながるとはどういうことか、人と人はどうつながっているのかについての根底的な問いがあります。答えることは至難なことです。この問いさえないものとすれば、どんな言説も可能です。ヘーゲルもフロイトもハイデガーも見事にこの問いをずらしました。ついでにいえば現象学なんか目じゃないのです。あれは超越についての感度の低い人がハードルを低くしていい気になれる程度のものです。文化人が愛好するのはそのためです。私が根づくことというとき、この問いの真正面突破が目論まれています。底なしの深淵に飛び込むのです。この根源的な問いを忘れたことは、小生は一度もありません。

いかなる機縁によって、自我とは他なる〈わたし〉という現象が立ちあがるのでしょうか。長い年月がかかりましたが、小生はだれのことばも借りずに自分のことばで、そのことをいうことができます。

ことばが根づくことについてよく考えています。〈同〉の戯れから派生するどんな言説もこの世のあり方を根底からあらためることはないと思っています。痛切な体験を通じ、いくらか書物を読みかじり、いよいよはっきりしてきたことがあります。なにかその一点をおろそかにすると世界がたちまち色あせ、役割論を旨とする業界人のさもしい権力の言説が迫りだしてくる、そのような肝心要の一点というものがあります。この一点が生を同一性に監禁しているのです。この考えにたどりつくのに長い年月がかかりました。このおもいはほとんど私の体験的確信となっています。

衣食足りて礼節を知るとは中国の古代思想家の言ですが、満ち足りて礼節を知らず、懲りずにあこぎなのが「わたし」という私性の本質です。小生は二十歳の頃から、衣食足りて、それでも足りないものが、いつもその時代のもっとも本質的なことであると考えてきました。それは私性が、がらんどうであることを直観していたからです。私性はまた余儀なさの謂いであり、欲のかたまりとしてあらわれますが、中心はうろなのです。うろを覆いかくすのが私性の欲です。がらんどうが大きくなるにつれて私性は亢進します。小生の考えではうろと私性は同期しています。

時代をさかのぼれば、東洋の専制にとって衆生は草木虫魚にすぎませんが、専制の絶えざる権力の源泉はこのうろから吸いあげられたものだとおもいます。皇帝の絶対権力は私性の変形されたもので、東洋的専制と衆生の私性はまったく同型なのです。小生はそうかんがえています。

この考えからすると、歴史が、野蛮、未開、原始、古代へと漸次進化していくという史観は方便にすぎないことになります。

宗教(イデオロギー)が個人の信念であるにもかかわらず、世俗化されると、なぜ共同の迷妄としてあらわれるのでしょうか。究尽されていない宗教(イデオロギー)がとまどいながら佇んでいるようにおもえます(ヴェイユの神は〈同〉の戯れをまぬがれた稀な達成だとおもいます)。優れた文学の作者がつまらぬ政治信条の持ち主だったりすることがよくあります。政治と文学は異なる観念の領域だといったところで、なにも言ったことにはなりません。

戦中に天皇を担いだ苦い経験から私性を擁護する思想家(吉本)がいます。昔も今もひとびとの生が私事中心でなかったことがあるでしょうか。おそらくこれからも変わらないとおもいます。わが身かわいさから人々が天皇制を帽子としてかぶっただけであるのは明々白々なことです。「公」と「私」が対立しているのではないのです。わが身が大事だから大義を担ぐのです。大義を頭に戴くことで、ようやっとわが身をしのいだのです。「公」と「私」は対立しません。大義はいつもかぶりものです。公共性と私性を対立させる図式がまるごと擬制なのです。生き延びるための私性は熾烈で容赦ないものだと思います。

効率と収益性を至上のものとするグローバリゼーションにいま世の中は席巻され蹂躙されています。グローバリズムに人格があるとすれば、さしずめ秦の始皇帝といったところですが、焚書坑儒によって日本の戦後に芽生えたよきものも滅びました。人生は勝ち組と負け組です。国民総中流は一部のより富裕な層と大半の生活苦の層に分解しました。「わたし」にものごとの根拠が置かれるかぎりこの流れは必然であるとおもいます。躍りでた私性の本音を擬制のイデオロギーやさかしらな言説でねじふせようとしても無理な話です。私性は遥かに苛烈です。小生はこれからハイパーリアルな時代になるとずいぶん前から考えてきました。まさにその通りになりました。世の中や人々が変節したのではないと思います。資本の流動性を加速する「規制緩和」によって私性の本性があらわになっただけのことです。儲かることなら、良かろうが悪かろうがなんでもやるというのが当世風の時代精神です。時代が移ろうにつれてニヒリズムがよりいっそう亢進しているといってまちがいないと思います。グローバリゼーションも消費資本主義も本質においてニヒリズムなのです。民主主義という西欧近代に起源をもつ理念などが太刀打ちできるものではありません。民主主義によって強者の予定調和の世界が担保されるのです。まさに逆説というほかありません。何度もいってきたことですが、民主主義と全体主義はなんら矛盾するものではありません。この世界では、分に応じ、らしく生きることこそが健全性の証であり、また健全な社会であるとみなされます。どうであれ民主主義によって強いもの勝ちは道理を得るのです。

「わたし」という自己同一性は歴史の起源から〈ある〉の初期不良を抱えこんだまま、ひた走りにここまできてしまいました。小生は、野蛮、未開、原始、古代、中世、近代、現代という時代区分の全体をモダンと定義したいと思います。他者を生存の手段に貶める私性の行使によって歴史は更新されつづけました。時代の相貌は大きく変化しましたが、なにひとつ根底的な変化というものはなかったのです。心配ないです。「わたし」をめくり返すことができれば未知の生の様式というものが可能となります。小生はそう考えています。

紀南アートウィークと貴兄の健康と活躍を、いのります。無礼な乱文にて失礼いたします。

こんにちは。論文、すすんでいますでしょうか。小生、こんな拙文を言葉にして見ました。僭越ながら、もし何かのヒントになれば、余計なお世話ですが、嬉しいです。

―その7―

~「熊野という神話」~

私達は美しいと感じることで世界を味わう。そして美しいと感じられるものが沢山あるほど、世界は豊かになる。神話学者のジョーゼフ・キャンベルによると、生命体の本質は他のものを殺して食べるということである。生命体であるかぎり、動物も虫もこの摂理を免れないのだが、人間はそれを罪悪感や後ろめたさとして意識化する。マルクスの言い方を借りれば、人間は母体である自然から自らを疎外した。そのため両者のあだには亀裂が生じ、人間は自然から離脱して生きざるを得なくなった。この亀裂や乖離を修復するものが神話ということになる。多くの神話は人間が自然と調和して生きることを教えている。狩猟民の神話であれば、自然が恒久的に獲物を供与してくれるために、動物たちをいかに扱えばいいのか、犠牲となった動物たちの霊を慰め、彼らの命を奪うことを償い、和解の儀式を執り行うことの大切さを教える。農耕民の場合もそうである。大地は実りをもたらす子宮であり、人もまたここから生まれた。その自然の神秘に心を開き、大地と自然を敬うことを促す。これは狩猟民が獲物となる動物たちと取り結ぶ関係と同じだ。宮沢賢治の童話には、他のものを殺して食べるという生命体の悲しみが通奏低音のように流れている。そして命を奪われる動物や、食物連鎖の下位にある植物を主人公とした童話が数多く書かれることになった。彼は生きとし生ける生命体を、化石となったものまで含めて「遠いともだち」と呼んだ。現代の世界に、神話的な力を取り戻すのは文学者を含めた芸術家の仕事かもしれない。しかし私達が日々を生きることのなかにも、神話的次元は必ず含まれている。例えば花を見て、小鳥の声を聞いて美しいと感じる。クモの巣みたいなものにも美しさを見いだす。この美しいは神話的次元からやって来るように思える。すると誰もが生まれながらに芸術家であると言うこともできるだろう。人が人間らしく生きるためには、神話的次元が不可欠なのかもしれない。~

―その8―

「問い続ける熊野の闇と輝き」

熊野では、音によぎられることがある。この感じを言葉にできたらいいなといつも思う。問いとしての万物等価の熊野では、いつも問い続ける輝きと闇がある。それは、天皇と国民はいかなる意味で平等であるか、ないかという問いだ。天皇の赤子という考えは、神の下に人は平等であるという観念の遺制を引きずっている。近代では法の下に平等であるという人間の関係が水平であることを理念として立ち上げた。天皇と国民は垂直の関係であり、垂直の関係であるにもかかわらず、垂直の関係であるが故に赤子として平等であるという独特の心性を、自然なものとして生成してきた。私は垂直な関係よりも水平な関係のほうを好む。天皇制に収斂する人間の関係よりも、水平である人間の関係のほうがゆるやかであると私は思う。しかし、どちらの関係も変わるところはない。天皇制という大きな自然に収斂する時、生の個別性は捨象され形骸化した赤子だけが分与される。しかし、問いとして輝きと闇の熊野ではどうか?現実の秩序がどうであるかは勘考されることはない。天皇の赤子は平等であるという観念は個別的な生のありようの徹底した捨象によってしか成り立たない。翻って水平である人間の平等はどうあらわれるか。平等であるという観念は規範であってそこにどんな根拠もない。自由と平等は人格に付与されたものであって、それ自体の根拠をもたない。法の下に平等であることは人が自由で平等であることの内在的な根拠をもたない。これらの問いは熊野では、いつも精神の古代性と近代性の相克として問われる。これが熊野の輝きの闇である。問題は精神の古代性に理があるか、精神の近代性に理があるかではないのだ。私は西欧近代由来の人権の理念も、この国に深く根ざしている天皇への敬愛も、意識が閉じられた現代的な心性ではないかと問う。練り上げられた生態の自然としての天皇制的なものの命運を、万物等価の熊野で想像し肌で感じて欲しい。

―その9―

「言葉が生きる時とは」~

人間という善きものは一度も本懐を遂げていないと思う。人間を社会的な存在とみなす限り、他者の存在は自己の生存にとって手段となるほかない。これが政治の本質だ。政治が終わるという事と内面が変わるということは軌を一にする。そこに音色のいい生の未知がある。私になんの挨拶もなくいきなり私のど真ん中をまっすぐに貫通し私のなかのなにか硬いものを破壊して私という存在を根こそぎさらっていき、理不尽に「わたし」を簒奪するもの、それが性だ。この性によぎられることなくして私が私であることの自己性は決して現れない。「まわらぬ舌で初めてあなたが『ふたり』と数えたとき/私はもうあなたの夢の中に立っていた」(谷川俊太郎)性の彼方を指さしている。この生の感得は言い得ない何かだ。人と人とのつながりは根本から変わり、ここまできてやっと言葉を生き始めた言葉が、固有の生の輪郭を描くことになる。言葉が言葉自身を生き始め、言葉自身がその沈黙の意味を語るとき、深奥にある人間の真性のありようが現れ、そのようにして生まれてくる表現だけが、本質的に豊かなものであるということは賢治が「銀河鉄道の夜」のなかでくり返し語る「ほんとうのほんとうの神」や「ほんとうのさいわい」や「どこまでも一緒に行こう」と重なっている。言葉が言葉を生き始めると、言葉はおのずからふたりで開かれることになる。明日、私は生きていないかもしれぬが生の豊穣さをいま生きている。この生の知覚は私の生存感覚を貫く。自己は私性として生きられているが、その私性でさえも熱い自然の面影でしかない。自己がいかに脆く、いかにしぶといかということも、一切のなぜが消える不思議と共にある。言葉が言葉自身を生き始めるとはどういうことかが根づくということ、人と人がつながるということ、そこにしか生の固有性はない。自己という自明さに掛けられたいくつもの閂を開く鍵が性とふたりにあると思う。

―その10―

4半世紀前はドラゴンボールに勢いがありました。親子の会話に大いに貢献しました。バブル経済とバブル言説をはさんで10年間怒濤の進撃をしたのです。そしていまは『進撃の巨人』です。時代を象徴しています。日本人の民度が低いと侮蔑の眼差しを向ける人たちは選挙権の行使を強制すべきだし、選挙に行かないなら選挙権を召し上がるべきだと言います。私はこういう奴らには与しません。それで『進撃の巨人』。この物語を作っているのは作者でも編集者でもなく、この時代です。イスラム国もネオコンも登場人物のひとりです。イスラム国のカリフ制という擬制とそれを鎮圧する勢力も同一性という基本ソフトの上を走るアプリのひとつです。電脳社会をハイテクノロジーと金融工学に象徴させるとすれば、負け組の勝ち組への総反乱が『進撃の巨人』の基本イデーです。物語は大団円を迎えることができるか。宮崎駿の『風の谷のナウシカ』は暗い結末でした。ここを超えることができるか。固唾を飲んでみています。吉田秋生の『河よりも長くゆるやかに』『BANANA FISH』『海街diary』も、井上雄彦の『スラムダンク』も『バガボンド』も、中村光の『聖☆おにいさん』も、二ノ宮和子の『のだめカンタービレ』も、石塚真一の『岳』も、ああ、書き切れない。みんないいです、凄くいいです。坂口尚の『石の花』なんか読まないと損です。好きな沢山のマンガのなかで『進撃の巨人』は異質です。シリアスなんです。岩明均の『寄生獸』とも違います。『ヒストリエ』もいいですね。ここまできたら諸星大二郎。先史時代の息吹を知りたいと思ったら『西遊妖猿伝』。諫山創の作画は異様で人目を惹きます。ストーリーがガチで真面目なのです。マンガの大河革命小説です。松尾芭蕉の「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」のような狂おしさがあります。これらは私達の生きている現在そのものの象徴ではないか。戦え、戦うんだよ!戦わなければ勝てない・・・

―その11―

今いったい何が起こっているのか。内省しても功徳はない。本当に考えるべきことは、人はなぜそのようにしかふるまえないのかということなのだ。中国周代に記された紀元前1000年頃の最古の詩編『詩経』のなかに、「冬之夜/夏之日/百歳之後/歸於基室」という詩文がある。読み下しでは「冬の夜/夏の日/百歳の後/其の室に歸せん」となる。雄渾に『詩経』を論じた白川静が妻の死にさいして「意識絶えて今はの言は聞かざりしまた逢はむ日に懇ろに言へ」と詠う。『詩経』の核に痕跡として遺された擬音語。原初のことばはオノマトペだったと思う。自然の母型の観念はひとりでいてもふたりのあいだで相互に贈与的な睦み語として語られた。贈与としての擬音。ねえ、一緒に食べよう。ここにことばの起源がある。自分で考えるしかないことを考えるためのきっかけになる考えはないか。いろいろ目についたものを読んでみたが、私が考えようとしていることはどこにも書かれていなかった。比喩として言うと、なぜひとはパンを奪い合うのか。なぜ一緒に食べよう、いやあなたが食べていいよとならなかったのか。なぜ禁止は侵犯されるのか。もしそれが人間の自然であれば考えることはない。流れるように舞いあがる人と人の関係はないのか。もうすぐ節分。豆まきって、鬼は外、福は内っていうでしょう。まさにそれです。鬼は内、福は外ってなると、きつくなりますよね。私が私であるとき、私はきみだ、という時には、外にも福があるのです、というよりいつも福なんです。それはおかしい、鬼は内といったじゃないですか。私が鬼は内っていっても、その私はあなただから、あなたは福でしょ。あなたが鬼だったとしても、あなたは私だから、私は福になるでしょう。だったらいつも福じゃないですか。私の節分では、生まれてきて丸儲けなのです。生きてて、いいことばっかしです。空虚と孤独もないのです。生きられる死もそこにあります。

―その12―

「熊野の美醜」

本当に美しいものを、私達は所有しようとは思わない。むしろそっとしておきたいと思う。美しい自然と出会った時、それを批評する気にはならない。ただ心ゆくまで味わいたい。古い仏像を前にした時にも、同じような気持ちになる。尊いは美しいに通じる。頭や腕がとれた破損仏を美しいと感じるのは、十字架にかかったイエスを美しいと感じるのと似ている。それは親が子を見つめるまなざしと同質なものだ。私達は不完全なもの、傷ついたもの、はかないものに愛情を注ぐという不思議な習性をもっている。そして美しいという情動で受け止める。音楽や絵画なども、本当にすぐれたものは、やはり所有欲をきれいに漂白して、ただ心ゆくまで味わいたいという気持ちを喚起する。手を触れずにそっとしておきたいという気持ちは、批評する気になれないという気持ちに通じる。バッハにもモーツァルトにもベートーヴェンにもそうした作品がある。それらは雄大で美しい自然や、長い歳月を経た庭や仏像などと同じ気持ちを喚起する。すると芸術の大切な役割は、私達のひとりのなかのふたりという次元を喚起することにあるのかもしれない。芸術が自然を模倣するというのは、そういうことではないだろうか。形あるものだけではない。神や阿弥陀如来といった宗教的観念も、ある人達にとっては美しいものとして感受されているはずだ。すると宗教的観念の機能も、つまるところふたりという見えない次元を喚起することにあると言っていいだろう。そこのふたりから自己がはじけ出てくるのだから、各々の自己は無限に支えられている。私達の味わうという体験には、常に無限や永遠が木霊している。この熊野の木霊も、世界各地に残された神話や宗教的観念やすぐれた芸術作品に反映しているのだと感じられてくるだろうか。熊野という場所は、万物等価の魂の貯蔵庫なのだから、美しさも醜さも漂う心静かな沈黙が似合っている。私は、そのように感じています。

―その13―

【今日のアジアと限界芸術】案内に感謝して~

70歳になると、表現についていくつかの公準のようなものが身についてくるものです。言葉には個人の内面的な表白とまったく異なった固有のはじまる場所があります。そこに私の苛烈で、やわらかい、だれのものでもない固有の物語の源泉があるのです。それを体験の固有値と呼べば、この源流に根拠をおき言葉をつくると、ひとりでに言葉が言葉を生きはじめ、この世のしくみからはずれてしまうのがなんともいえず新鮮なのです。むろん私達の知る思考の慣性である内面で起こっていることではありません。存在の複相性を往還するときおのずとあらわれるこの出来事。知識人と大衆という生を睥睨する知を実感することはついにいちどもなかった、という〈限界〉は、あります。だれでもないおおくのなかのひとりとしてすきに生きてきたということでしょうか。例えば下記のようなことは、私の思っているひとつの一例です。

レヴィナスはブーバーの〈われ―なんじ〉への応答として辛辣な書簡を出す。その一部を引用する。

<食物を与えたり衣服を着せたりという機械的な行為がそれだけで〈私〉と〈きみ〉の出会いをなす、とは私は決して考えてはおりません。いずれにしましても、この点にかんする私の考えはいま少し複雑なものです。私見によりますと、「きみと呼び合うこと」はそれ自体ですでに与えることであり、このような与えることから切り離された「きみと呼び合うこと」は、たとえそれが異邦人同士のあいだで生じるとしても、実質を欠いた「単に精神的な」友情、言い換えますなら、すでに「無気力な」友情-事実ある種の世界ではこのような事態が生じかねないのですが-にすぎないのです。「きみと呼び合うこと」はすでにして(与える手をもふくむ)私の身体をつらぬいており、したがって、それは(自己の身体としての)私の身体、(享受の対象たる)諸々の事物、〈他者〉の飢えを想定しているということ。このように「語ること」は受肉したものであるということ、言い換えますなら、それは音声や歌や芸術的行為の器官に還元されるものではないということ。〈他者〉はつねに、〈他者〉である限りにおいて、(私の主人であると同時に)貧者であり窮民であるということ。要するに、〈関係〉は本質的に非対称的なものであるということ。>(『固有名』所収「マルティン・ブーバーとの対話」1963年ブーバー宛の書簡)

当事者であることのひずみを根底から開こうとして、存在するとは別の仕方で、あるいは存在することの彼方から実詞化できない非対称的な他者に向かってレヴィナスは叫んでいる。うまく存在を開いているとは思わないが、レヴィナスのイリヤがブーバーに届くことはない。この世のしくみを審問する言葉の切迫感はブーバーにはない。

次の一文はどうか。存在の彼方を語ろうとしたレヴィナスの気づきと、息づかいはつぎの語りのなかによくあらわれている。

<近代の認識理論は主体と客体の関係にかんする問いを提起しているが、この問いは真理をめぐる古代の問いを継承するものである。ただし、近代の認識理論は、宇宙を形づくる諸存在の階梯のうちにその座を占めるような認識主体をもはや想定してはいない。真理を希求する者は存在から根底的に切り離されている。つきつめて考えるなら、分離の観念は、分離された存在の起源をこの存在それ自体のうちに探し求めるよう、哲学者たちを導くことになる。どんな他なるものにも導くことの決してない内面性を起点として、自己にしか向かうことのない次元のうちで、分離された存在は解釈され、定立される。このように分離された実存が認識の主体ないし意識であることになろう。>(『固有名』所収「マルティン・ブーバーと認識の理論」)

自己意識から存在に触れることができないその原理が述べられている。わずかなずれもなくレヴィナスが言う通りだと思う。そう書きながらレヴィナス自身は絶句する。絶対的な他性に媒介される他者の顔の現前としか存在の彼方を言うことができない。存在するとは別の仕方でと自己意識の用語法に回帰することで、実詞化できない存在を顔と寓意することになる。なにかすっきりしない。斯くしてレヴィナスは生涯、思考の堂々めぐりの旅程を生きた。同一者の手前に、存在の彼方や存在するとは別の仕方があることによくレヴィナスは気づいていたが、実詞化できないその存在を神という同一者に委ね、他なるものを顔の現前と寓喩することでハイデガーの哲学に帰順した。レヴィナスの言いたいことはよくわかるがもっとも肝心な思想の根柢に関わることをうまく言えてない。それほどハイデガーのうそが巧みだったということだ。

私の立ち位置を述べる。信の解体もまたひとつの信ではないかと問い返されたら、確かにそれもまたひとつの信ではあるが、私の信が共同性を疎外し宗教を生むことはないと答える。この信は内面でも、内面の共同的な符丁でもなく、それらの全てを反転する決して実詞化できない非信であり、非信がそのまま丸ごと信である、謂わば決して実詞化しえない喩としての信と言える。

新約聖書の「ヨハネによる福音書」は次ぎのようにはじまる。存在に人類史の規模でおおきな亀裂が走った瞬間だ。旧約の土俗的な信とは異なるもうひとつの超越が誕生した。

<初めに言(ことば)があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。すべてのものは、これによってできた。・・・この言葉には命(いのち)があった。そしてこの命は人の光であった。ここにひとりの人があって、神からつかわされていた。その名をヨハネと言った。この人はあかしのためにきた。光についてあかしをし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光によってあかしをするためにきたのである。・・・ヨハネは彼についてあかしをし、叫んでいった。「『わたしのあとに来るかたは、わたしよりすぐれたかたである。わたしより先におられるからである』とわたしが言ったのは、この人のことである」。律法はモーセをとおして与えられ、めぐみとまことは、イエス・キリストをとおしてきたのである。神を見た者はまだひとりもいない。ただ父のふところにいるひとり子なる神だけが神をあらわしたのである。>(『新約聖書』「ヨハネによる福音書」第一章:日本聖書協会1954年改訳)

ヨハネの後に来るイエスが神の子であり、神の子であるイエスによって衆生に言葉という光が届くことになった。言いかえれば、はじめて、神という絶対的な超越者と人間との途絶が、イエスを媒介にすることで、衆生とつながることになる。なにを信じるかは人間が共同的な符牒として存在していることに帰せられるが、なにかを信じるということは、はるかに古い精神の古代形象に淵源をもっている。私は自他未分の根源の一人称に、神という同一者が、ユダヤの神とは違って存在に刻み目を入れた大きな観念の革命がはじまる場面として、ヨハネ伝を感慨深く読んだ。言葉と共にある神と衆生を媒介する人格がイエスに象徴されている。神の子であるイエスを媒介に神が衆生とつながりうるという観念は人類史の偉大な観念の革命だった。古代ギリシアを逍遙していた前キリスト教的直観が同一者に縮減していった象徴的な場面と言いかえることもできる。ソクラテスの弁明で知られる無知の知も、論語の孔子もユーラシア大陸の西と東を同時期に生きた巨才だが自己と共同性を前提とした叡智が語られている。自同者が十全に発露された現代的な思想だと思う。伝承される新約のイエスのふるまいによって硬い生存の条理のなかでかすかにやわらかい生存の条理が語られることになったと言ってもよい。それは観念の偉大な革命であると同時に神という超越を戴く堅固な共同性で呪縛される巨大な呪力の誕生でもあった。私は文明の外在史と精神の内在史という意識のありかたの全体を自己意識の外延表現とみなしてきた。イエスを神の子とする観念の大きな飛躍も意識されることなく同一性のしばりが拘束する意識の外延性の範疇に滞留することになっているのだ。

私は体験の固有性を普遍化するなかで意識が外延的に表現された外延知とは異なるふたつの意識があると感じた。共同性をつくることができる意識と共同性をつくることができない意識。前者の意識は私達の人類史だが、後者の意識のありかたは喩としての親族となってあらわれる。なぜこんなことになるのか。存在が複相的だからだ。もし意識が外延という単層だったら三人称は不可避となる。ひるがえって自己が領域としての性だとしたら、どんなふうに観念を操作しても三人称の世界をつくることができない。

コロナという宗教的な祭儀のなかにあって、コロナは単に科学が宗教であることを剥きだしにしてくれただけだ。ある特定のパラダイムのなかでだけ科学の真理は宗教的な真理として担保されているにすぎない。

自他未分の根源の一人称という存在の全円性に刻み目を入れ、存在に亀裂が走ると、根源の一人称は、還相の性と、それを核とした喩としての親族という根源の二人称を表現する。根源の一人称という存在の全円性が、還相の性というおのずからなるつながりがあるから、自他未分の根源の一人称が根源の二人称として表現される。しかしこの起点がないと人と人のつながりは共同性として疎外され、国家と貨幣の発生を避けることができない。国家や貨幣や科学知という同一律のしばりをうけた共同的迷妄という明晰からどうやったら生や歴史を折り返すことができるか。人倫をどれほど熱く説いても禁止は侵犯される。ソクラテスの弁明も孔子の論語も自同者を前提とした現代的なモダンな思考にすぎない。自他未分の存在の全円性が自己意識の外延性に先立って存在する。

同一的なものは根源の性のうねりを可視化してみずからを立ち上げ、際限なく同一律を反復し、様々な自然を粗視化してきた。そうではなくおのずからなる性のうねりが跳ね上げた無数のしぶきのひとつぶ一粒が固有の生に比喩される。そしてここがいちばんの要だが、しぶきの解像度をあげると、だれのどんな生においても、しぶきは点ではなく一粒であるにもかかわらず波という領域として存在している。領域というしぶきとしての生が無数にあるなら、表現の階調もまた無数にあることになる。倫理の彼岸の謂わば根源の倫理とでもいうものが倫理の手前あるのだ。

ここでゆくりなくもユヴァルの思想と邂逅する。ユヴァル・ノア・ハラリは、人々の自然な関係の広がりは150人までで、それを超えると人と人は、共同主観的現実という虚構を通じてしかつながらないと言う。虚構という共同主観的現実に還り道があるとしたらどうなるかとここでユヴァルに問いたい。意識の外延性ではなく、存在しないことが不可能な意識に向かって意識を往還することができるかと。

わかってしまうと、とてもシンプルでどうしてそのことに気がつかなかったのかといういうくらいにかんたんなことだ。はじめに自他未分があり、心身一如の自然が事後的にそのことを認識する。この同一性は人間を無機的自然をふくめた全自然の一部とする。意識の外延性にとってこの過程は不可避となる。それは西欧的な偏りということもできるが、ユヴァルの哲学にも知識の折り返しがない。存在を往還すると『ホモ・デウス』を可能とする意識の自然が象る共同主観と内面の主観は領域としての自己と親族に拡張され、貨幣は適者生存というむきだしの競争からおのずからなる贈与に転位し、国家という共同性は親族のなかに嵌入し自然に包み込まれることになる。

どのような苦界があろうとなぜ人は自由であるのか、それを験すためにそのひとの固有の生があるが、そのことを自己が決定することはできない。自己や社会的属性が擬制であることのなかにむしろ固有の自由がある。言葉が言葉を生きることのなかにしか固有の生はない。

人は根源においてふたりである。私の体験に即して言えば、ほんとうにこのことがわかるひとは無限小ではないかと思う。またこの世の思考の慣性からは痛ましい生として感受される。私の考えではここからしか言葉ははじまらない。言葉は固有の体験の場所をもっている。そしてこの体験の固有値は内面化することも共同化することもできない。

これが私の貴兄の案内、【今日のアジアと「限界芸術」(鶴見俊輔)】という他の言葉から刺激され、想起されてきた言葉の欠片でした。まさにこれが私の限界なのです。学生時代から学ばせてもらっている釜ケ崎という場所には、懐かしさが私にはあります。ありがとうございました。貴兄の健康と活躍を、いのります。失礼しました。

おはようございます。失礼ながら、今朝の小生の雑感です。読んでもらえましたら、嬉しいです。いつもながらの無礼を、お許しくださいね。

―その14―

岡潔の情緒には、考えさせられます。「私は数学者なんかをして人類にどういう利益があるのだと問う人に対しては、スミレはただスミレのように咲けばよいのであって、そのことが春の野にどのような影響があろうとなかろうと、スミレのあずかり知らないことだと答えて来た。」( 岡潔『春宵十話』)まことに、このような情緒は、広い東南アジアにもあるのでしょうか?

たまたま、最近アートにおける「わからなさ」を神秘化と形容し「言語化」を促す、「感性」を神話と形容し「ルール」での理解を促す。人間存在をこのように簡単に考えられる人々がもつ自己認識とは、どんなものだろう? と考えさせてもらいました。目的意識をもって何かを作り上げることを作業とすると、作業と制作との違いは、作業においての成功が目的に近似したものになることであるのに対し、制作においての成功とは意図を超えた何かが表れることであるのでしょうね。これは作業では逆に失敗として看過されてしまうかもしれないです。その違いは、出来事に開いているか否かなのでしょうね。「出来事」は自力では起きない。あらゆるものとの協働でしか起きない。しかもそれは意識だけで協働しているわけではない。無意識、下意識、非意識などと呼ばれるものが対話している。そんな「生きられた文脈」は、世界を縮減して成り立つ言語、ましてや一つのルールに則ったゲーム内には収まらないでしょうに。自らがそうされ身重ねをなさっても、それは共感の基本だからよいのだけど、その身重ねによって「他者」「二人の関係性」が浮上しないのは小生には残念なのです。~

―その15―

こんばんは。ヴェイユを、最近、読んでいます。

ヴェイユのなかでも、小生の好きなことばです。暗誦できます。藪本さんは、いかが感じられますでしょうか?

集団を構成する諸単位のひとつひとつの中には、集団がおかしてはならないなにかがある、ということを集団に説明するのはむだなことである。まず、集団とは、虚構によるのでなければ、「だれか」というような人間的存在ではない。集団は、抽象的なものでないとしたら、存在しない。集団に向かって語りかけるというようなことは作りごとである。さらに、もし集団が「だれか」というようなものであるなら、集団は、自分以外のものは尊敬しようとしない「だれか」になるであろう。

その上、最大の危険は、集団的なものに人格を抑圧しようとする傾向があることではなく、人格の側に集団的なものの中へ突進し、そこに埋没しようとする傾向があることである。あるいは、集団的なもののもつ危険は、人格の側の危険の、見せかけの、見る人の眼をあざむきやすい様相に外ならないのかもしれない。

人格は聖なるものである、ということを集団に言うことが無益であるとしたら、人格に向かって、人格そのものが聖なるものであると言うこともまた無益である。人格は、言われたことを信じることはできない。人格は自分自らを聖なるものだとは感じていない。人格が自らを聖なるものと感じないようにしむける原因はなにかといえば、それは人格が事実において聖なるものでないからである。

ある人びとがいて、その人びとの良心が別な証言を行なっているのに、外ならぬかれらの人格はかれらに聖なるもののある確かな観念をあたえ、その確かな観念を一般化することによってあらゆる人格には聖なるものがあると結論するとしたら、かれらは二重の錯覚の中に存在していることになる。

かれらが感じているもの、それは正真正銘の聖なるものの観念ではなく、集団的なものが作りだす、聖なるもののいつわりの模造品にすぎない。かれらが自分たち自身の人格について、聖なるものの観念を体験しているとすれば、それは、人格が社会的な重要視(人格には社会的な重要視があつまる)によって、集団の威信とかかわりをもつからである。かくして、間違ってかれらは〔自分たちの体験を〕一般化することができると信じている。

このような間違った一般化が、ある高潔な動機から発したものであるとしても、この一般化には十分な効力がないので、匿名の人間の問題が、じつは匿名の人間の問題でなくなるのが、かれらの眼には見えないのである。しかし、かれらがこのことを理解する機会をもつのは困難なことである。なぜなら、かれらはそのような機会に接することがないからである。

人間にあって、人格とは、寒さにふるえ、隠れ家と暖を追い求める、苦悩するあるものなのである。

どのように待ちのぞんでいようとも、そのあるものが社会的に重要視され暖かくつつまれているような人びとには、このことはわからない。(勁草書房刊『ロンドン論集と最後の手紙』15~16p )

長い年月を経て読み返すと、ヴェイユが言っていることは、もう自分の言葉になっていると感じます。だからヴェイユの言葉を使わなくてもヴェイユの言いたいことはじぶんの言葉で言えます。

ヴェイユの「集団」という言葉は、吉本さんの共同幻想で置きかえ可能です。ヴェイユが「人格」と呼ぶものは、小生の言葉では生命形態の自然にあたります。

自由も平等も博愛も個人は自己によって所有されることを前提とした表現なので、人と人はもともとつながっているということをうまくつかみだすことができないのです。自己を実有の根拠とする限り、ヴェイユの知覚に触れることはできません。

それでは競い合う、激突する共同幻想の正邪は決定不能であることをすでにヴェイユは言い切っています。上記の引用では人格と匿名の人間の問題の対比をしながら、無人格的なものに内属する「聖なるもの」を手がかりに、現にある秩序を超越する秩序としてデモクラシーとはべつの形態が暗喩されています。

日々ほとんど愚、たまに、もしかしたらこれ善かも、という具合に、小生も含め大半の人が生きているのではないかと思っています。ヴェイユの記したことで今でも好きな言葉があります。それは、「ある一つの秩序に、それを超越する秩序を対比させる場合、超越するほうの秩序は、無限に小さなもののかたちでしか、超越されるほうの秩序のなかに挿入されえない」(春秋社刊『シモーヌ・ヴェイユ著作集Ⅲ』24p)という言葉です。

秩序を超えるもうひとつの秩序を想定するとき、それは無限小のものとしてしか現実の秩序に挿入できないということは小生の実感に即しています。よくわかります。それはやがてパン種のように膨らみます。よくわかると言って、ヴェイユの2倍近くも生きたからなあ。(笑)

小生には、理念で語る善と悪ではなく、そんなものが吹っ飛んでしまう、言葉が全く無力な生々しい生の体験がありました。皮膚感覚として焼きついています。小生の生存感覚として、人倫は脆いですが、小生には、人倫が崩壊したことはありません。自己欺瞞かもしれませんが、また虚偽意識かもしれませんが、小生は、そのように感じて生活しています。小生のすべてが、中途半端で終わることでしょうが、後悔はありません。乱文にて失礼をいたしました。(1月23日(月)、2023年)

―その16―

「往路と復路」

なぜ自己と他者は互いに相手を生存の手段とすることでしかつながらないのか。これが僕の根底にある疑問だ。僕達の知る人間の歴史はそのようなものでしかない。古代ギリシアもローマも、司馬遷の中国も、日本の戦国時代も、大航海時代のピサロもイエズス会も。どうして歴史は隅から隅まで血塗られているのか。かつて人と人のつながりは征服や隷属であった。近代に入ってからは貨幣がつながりを媒介するようになる。人権思想もヒューマニズムも民主主義も、全てこの理法で動いている。よっていくら外面はよくても、これらは貨幣の外に出るものではないし、他者を自己の生存の手段にするという、これまでの理法を解除するものでもない。こうした理法が、そっくりコンピュータ・アルゴリズムによってデータで置き換えられようとしている。ただそれだけのことで、ローマ帝国の時代とアマゾンやアップルの現在と、人間の歴史の基本的な仕様は何も変わっていない。これを往路と考えればどうだろう、往路があれば復路がある。そんなことは箱根駅伝だって知っている。駅伝選手ならとっくにおかしいと思っているはずだ。いま俺たちどこらへんを走っているのだ、というのが現在の世界である。他者を自己の生存の手段にするという理法は際限なく外側へ広がっていく。その一つの帰結を、僕達はグローバリゼーションに見ている。地球という惑星の自然をほぼ領有したのちも、この歩みは止まらない。この理法は次ぎなる新天地として人間の内部へと向かう。つまり互いに他者の心と身体が自己の生存の手段になっていくわけだ。往路があれば復路がある理法から、誰かをかけがえのない人として思うという可能性が、誰のなかにも無限小のものとして内挿されている。この塊があったからこそ、ヒトは人となったにもかかわらず、それは僕達が知る人間の歴史にほとんど顔を出すことがなかった。これを表現として自覚的に取り出そうとすることが、復路の世界を改めて新しく開くことになるであろうと僕は感じ考えている。

―その17―

「言葉が生きる時とは」

人間という善きものは一度も本懐を遂げていないと思う。人間を社会的な存在とみなす限り、他者の存在は自己の生存にとって手段となるほかない。これが政治の本質だ。政治が終わるという事と内面が変わるということは軌を一にする。そこに音色のいい生の未知がある。私になんの挨拶もなくいきなり私のど真ん中をまっすぐに貫通し私のなかのなにか硬いものを破壊して私という存在を根こそぎさらっていき、理不尽に「わたし」を簒奪するもの、それが性だ。この性によぎられることなくして私が私であることの自己性は決して現れない。「まわらぬ舌で初めてあなたが『ふたり』と数えたとき/私はもうあなたの夢の中に立っていた」(谷川俊太郎)性の彼方を指さしている。この生の感得は言い得ない何かだ。人と人とのつながりは根本から変わり、ここまできてやっと言葉を生き始めた言葉が、固有の生の輪郭を描くことになる。言葉が言葉自身を生き始め、言葉自身がその沈黙の意味を語るとき、深奥にある人間の真性のありようが現れ、そのようにして生まれてくる表現だけが、本質的に豊かなものであるということは賢治が「銀河鉄道の夜」のなかでくり返し語る「ほんとうのほんとうの神」や「ほんとうのさいわい」や「どこまでも一緒に行こう」と重なっている。言葉が言葉を生き始めると、言葉はおのずからふたりで開かれることになる。明日、私は生きていないかもしれぬが生の豊穣さをいま生きている。この生の知覚は私の生存感覚を貫く。自己は私性として生きられているが、その私性でさえも熱い自然の面影でしかない。自己がいかに脆く、いかにしぶといかということも、一切のなぜが消える不思議と共にある。言葉が言葉自身を生き始めるとはどういうことかが根づくということ、人と人がつながるということ、そこにしか生の固有性はない。自己という自明さに掛けられたいくつもの閂を開く鍵が性とふたりにあると思う。

―その18―

「生と観念の強度」

生の強度は、観念の強度と言い換えることができます。観念の強度という言葉は、グレゴリー・ベイトソンの著作で、唯物論という観念論と、唯物論の対極にある様々な観念論は、全ては観念の強度の差異に還元できる、と述べられています。人体は水と炭素からできているという唯物論も、万物は神によって創生されたという観念論も、要するに強度の違いに過ぎないということです。

いまや世界中どこでも、スマートフォンを手にしている人の姿を見かけないほうが稀です。AIをはじめとするコンピュータ・テクノロジーは、たった数十年のあいだに世界の風景を変えてしまいました。もちろん人々の生き方を変え、ひいては人間そのものを変えようとしています。0と1のアルゴリズムによって組み立てられた世界が惑星規模で立ち上がり、そのなかを人は観念の強度ゼロで生きはじめている。僕達はGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)のようなIT企業と無縁に生きることが難しくなっています。これらの企業が提供するサービスは、ほとんど観念の強度ゼロでデザインされています。だから幼児から高齢者まで簡単に使える訳です。二進法のアルゴリズムは、観念の強度ゼロとみなすことができます。0と1、イエスかノーかによって機械的に演算がなされる訳ですから、本来は思考とも言えない。ただの整数計算です。ところがこの演算を超高速で行うと、あたかも考えているように見える。これがAIでしょう。瞬時のインターネット検索も、実際に行われていることは0と1による膨大な整数計算です。その点はチューリング・マシンから何も変わっていません。

死も、やはり観念の強度の問題として考えることができます。医学・生物学的な死は、観念の強度ゼロの地平で定義されます。現代医学では呼吸停止、脈拍停止、瞳孔拡大という三つの指標にたいして、それぞれイエスかノーで死が判定される。簡単なアルゴリズムで書かれたAIにだってできそうです。画像診断や症例の照覧など、医療分野でAIの導入が急速に進んでいるのは、現代医学が観念の強度ゼロで成り立っているからでしょう。しかし宗教や信仰、あるいは習慣や習俗のなかで扱われる人の死には観念の強度が伴いますから、AIではなかなか対処できない。例えば天国や霊魂をAIに理解させるのは難しいでしょう。もっともディープラーニングで膨大なデータを与えてやれば、不可能ではないかもしれません。本来、人の死は観念の強度に応じて、幾層かにわけて考えるべきでしょう。ところが多くの場面で、医学・生物学的な死が全面化します。観念の強度ゼロで定義されているから、1+1=2と同様に、誰にも反論できないのです。このため、どんな状況にも入り込んで、我が物顔に振舞ってしまう。コロナ禍で肉親の死を看取れなかったり、満足な火葬も葬儀もできず、ひどい場合には骨壺だけ渡されたり、といった悲劇的なことが起こるのはそのせいだと思います。現代社会では死をめぐる観念の強度が、ゼロと無限大くらい乖離してしまっていることが、僕達が生きることに大きな苦しみをもたらしています。

―その19―

下記は、小生の印象に、特に残りました、言葉です。

「・・・さて、ここで紀南に話題を戻すと、今回のドクメンタで声を上げていたのは資本主義やグローバリゼーションによって不安定な立場に追いやられているマイノリティ、あるいは自然環境や安全を破壊され危機に晒されている人々や生物たちです。その視点に立てば、二次産業や三次産業の力が一次産業を大きく凌駕しつつある点が問題を引き起こしているといえます。農業、林業、漁業などの営みは私たちのもっとも基本的な生活を支えるものですが、古い村落共同体の因習と身体労働の負担がおもな原因で担い手を減らしつつあります。これらは性的マイノリティ、あるいは障害を持つ人々を虐げ、安い労働力の搾取を生んできました。いっぽうで、先住民の知恵をはじめ、自然と深く関わり、人間中心主義を再考する機会を多く与えてくれ、私たちがこれからどのような社会を築くべきかを考えるうえで重要な活動です。「グローバル・コンセプチュアリズム」展の図録で、私はタイのアピナン・ポーシャナンダがコンセプチュアル・アートは癒しをもたらしたと書いていたことが気になっていました。トートロジカルな、還元主義的なコンセプチュアル・アートに癒しのような効果があると思えないからです。しかし、彼の文章は植民地支配の影響を受けた美術アカデミズムの普遍主義に違和感を抱いていたアジアの芸術家たちが、コンセプチュアル・アートを経由することで固有の文化や同時代とアートの接点を見出すきっかけを切り拓いたことを指摘していて、それは今のアジアの美術を理解するうえでかなり重要な気がします。そして、それは植民地支配とその後の冷戦体制によって抑圧されてきた文化の多様性を回復し、またさまざまな差別に抵抗するための市民運動と結びついてきたんだと思います。そのなかには、今回のドクメンタに参加した団体のように農業や伝統文化に目を向ける芸術家が多くいました。廉価で誰でも手に取ることができるメディアがこうした活動をおこなう芸術家たちに表現する可能性を与えたんでしょうね。・・・」

「・・・金井さんには、およそ二ヶ月かけて、アルテ・ポーヴェラとその後の展開を、紀南における廣瀬さんの「コモンズ農園」提案と結びつける話にお付き合いいただきました。そのなかで、ボエッティの「脱中心化」、ペノーネの「文化の外」という概念を教えていただき、今後の活動のヒントにさせていただきたいと思いました。」

上記の言葉とともに、下記の、岡潔の情緒も面白いですね。西欧アートと関係することでしょう。

「私は数学者なんかをして人類にどういう利益があるのだと問う人に対しては、スミレはただスミレのように咲けばよいのであって、そのことが春の野にどのような影響があろうとなかろうと、スミレのあずかり知らないことだと答えて来た。」『春宵十話』

―その20−

【温泉浄土~椿・はなの湯】

節分の日は寒冷だ。椿温泉・はなの湯でひとときの浄土を心身でいただいた。

泉質の素敵な湯につかりながら他の方たちもぼくもなごんで、実に平和で幸せな、至福とはこういうものではないかと思う一時なのである。

また方々との対話も珠玉のときをつくり出してくれる。ぼくには、才能ある映画作家たちがフィルムによって創り出す時間にも匹敵したさりげない風景の重なりなのだ。

若い方から中年、お年寄りからの温泉浄土ならではの贈与なのだ。歳月を経て味わいを増す風貌の方とも場を共にするが、みんな裸なのだ。

外は寒冷だが、湯ぶねには光が射し、からだを洗う小さな椅子が並び坐っている。1日の合間のこの憩いのひととき。

この光景は、浄土とはこのようなものではないかと思わせてくれる。まさにそれは何気なさをまとった温泉での浄土の現れに違いない。味わい深い現場は、いずれにしてもこの温泉でしか創り出せない一時である。同じこの温泉に何回きても一つとして同じことがなく、固有の味わいがある。なぜに固有の味わいがあるのだろうか。温かい場の持っている一つひとつの関係が、無意識の内に固有な浄土の表現をとっているからではないだろうか。まるで芸術作品のような人と人との「はなの湯」との関係。

でも、それらは芸術ではない。値段がつかないからだ。芸術作品とは商品である。ゴッホの絵にしても、モーツァルトの楽曲にしても、商品として高い価値をもつ。「はなの湯」という空間で時間が流れる温泉浄土には値段はつかない。芸術的ではあっても芸術ではない。ではなんだろうか?

ぼくは表現という言葉が一番適切だと思う。表現とは、各自がその人なりのやり方で、温泉の場で、人生のほんのひと時だが、無意図的に美しいものを裸の身体で自然と創り出しているからだ。気持ち良く無心に身体そのものになりきれる遊びのひととき。一般化することも、可視化して貨幣に置き換えることもできない流れる時間そのものだ。

偶然に場を同じくしたその人たちにとってもぼくにとっても、まさにかけがえのないひとときであり、それをぼくは人生における無償の美しいものの一瞬と感じているのだと思う。一瞬を取り逃がすものは、永遠をも取り逃がすかのように、一瞬は永遠なり。だからこそ、ここは「はなの湯」固有の温泉浄土の時空なのである。