「いごくたまる、またいごく」展を振り返る

「粘菌性」をテーマにした芸術祭

「いごくたまる、またいごく」展を振り返る

紀南アートウィーク実行委員会では、2024年9月20日 (金)〜9月29日 (日)の10日間にわたり、和歌山県田辺市・白浜町の複数箇所にて「いごくたまる、またいごく」展の作品展示および関連イベントを開催いたしました。

▼アーカイブ映像のフルバージョンはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=-Gt2GSOPi1A

【開催概要】

日 程 : 2024年9月20日(金)〜29日(日) 10日間

時 間 : 各会場による

会 場 :和歌山県紀南地域(田辺市・白浜町)

▼田辺エリア(メイン展示)

南方熊楠顕彰館、SOUZOU、Breakfast Gallery、闘鶏神社、市街地野外の複数箇所

▼ 白浜エリア(連携企画)

アドベンチャーワールド、川久ミュージアム、三段壁洞窟、ノンクロン(Shinju)、南方熊楠記念館

※会場ごとに会期が異なります。

主 催 : 紀南アートウィーク実行委員会

助 成 : 公益財団法人 福武財団

キュレーション:プロダクション・ゾミア、五十嵐 純

アーティスト:

▼田辺エリア

ヘアート・ムル、廣瀬 智央、山田 汐音、コン・ダラー、黒木 由美、杵村 直子、タイキ・サクピシット、チュオン・コン・トゥン、カニータ・ティス、AWAYA、久保 寛子

▼白浜エリア

クヴァイ・サムナン、ティタ・サリナ、リム・ソクチャンリナ、ゴック・ナウ、メッチ・スレイラス&メッチ・チョーレイ、山内 光枝、前田耕平、秋田公立美術大学 粘菌研究クラブ

協 賛 :

アドベンチャーワールド、株式会社カナセ、観光開発株式会社 三段壁洞窟、株式会社紀陽銀行 白浜支店、株式会社高垣工務店、一般社団法人 トーワ荘、株式会社Trafic Confort、株式会社濱田、株式会社モリカワ、株式会社山長商店、やぶもと設備、龍神梅(有限会社自然食品センター)、木村 剛大、多田 稔子、玉置久嗣、Bar Oct.

後 援 :

和歌山県、田辺市、白浜町、田辺市教育委員会、株式会社 紀伊民報、FM TANABE 株式会社

協 力 (五十音順):

アドベンチャーワールド、あとりえもじけハウス、堅田保育園、堅田第二保育園、川久ミュージアム、きたがわ梅園、キノクマ座、霧の里たかはら、K型チョコレートカンパニー、小山登美夫ギャラリー、Colographical、三段壁洞窟、SHIOGORI CAMP 実行委員会、Shinju、SOUZOU、NPO法人ZESDA、田辺・西牟婁美育研究会、多屋由紀子、十秋園、トーワ荘、尖農園、株式会社 南紀白浜エアポート、日動コンテンポラリーアート、日本聖公会田辺学園シオン幼稚園、Breakfast Gallery、丸義精肉店、みかんソサエティー、公益財団法人 南方熊楠記念館、南方熊楠顕彰会、アウラ現代藝術振興財団、Artport株式会社、coamu creative

展覧会の全体テーマは「いごくたまる、またいごく」。

これは和歌山県紀南地方の方言で『動き、集まり、また動く』ことを意味します。

紀南地域が誇る大博物学者・南方熊楠が生涯を通して研究していた粘菌は、ある時は動物のように動き、ある時は植物のように留まり(集まり)、そして、ときには胞子となってまた新たな場所に向かう習性をもっています。

移動と集合による進化や発展だけでなく、二極化や領土争いなどの対立にも見舞われている私たち人間も、粘菌のように変化や移動の過程にあると思えば、本来持ち得る自由さを再び見出すことができるのではないか。

紀南アートウィーク2024では、粘菌が教えてくれるその在り方のように、特定のある場所・ある視点・ある価値観などに留まらず柔軟に生きていくことを、アーティストの作品やワークショップなどの様々な体験を通じて、発見していくことを目指しました。

メイン会場である田辺エリアでは、それぞれの作品は静かであったり小さいものが多かったのですが、それらの佇まいからは、むしろ物質のスケール感や時間感覚を超え、ミクロからマクロまで視点を大きく揺り動かすような鑑賞体験が提示されました。また、コレクション中心だったこれまでの展示と比べ、地域のリサーチを元にした新作の展示が増えたことも大きな特徴であり、アーティストとのより深い協働に取り組むことができました。

連携企画である白浜エリアでは、各会場の惜しみない協力体制のもと、それぞれの場所が持つ力が存分に発揮された展示となりました。例えば、テーマパークに通底する思想や葛藤を軽やかに転換してくれるような作品や、普段は使われていないホテル内の施設を活用した展示など、本来その場所の持つイメージを少し「ずらし」ながら、各会場の新たな魅力に気付かせてくれるような展示となったのではないでしょうか。

2021年に国際芸術祭として初開催したあと、まるで粘菌の変形体(アメーバのような状態)のように少しずつ紀南各地で増殖していたアートの萌芽が、新たな地平を目指して飛び立つために子実体(キノコのような状態)として立ち上がってきたのが、2024年の展覧会だったのではないかと感じています。

展覧会の終わりと共に方々に散っていったアートの胞子が、これからどのような姿となっていくのかはまだ分かりませんが、紀南アートウィークはこれからもいごき続け、またどこかでたまる、粘菌的な集合体としてありたいと思います。

複数会場において、会期中に行われた展示やイベントについては以下でご覧いただけます。

【展示会場と企画】

本展は、和歌山県田辺市を中心としたメイン展示、白浜町を中心とした連携展示によって構成されます。全10会場、約20アーティストの作品が展示されました。

□展示会場A:南方熊楠顕彰館 テーマ:『粘菌:うごく、とどまる』

アーティスト:ヘアート・ムル(ロッテルダム)、廣瀬 智央(ミラノ)、山田 汐音(岩手県)

和歌山県が生んだ日本を代表する知の巨人、南方熊楠。その熊楠が残した蔵書・資料を恒久的に保存し、熊楠に関する研究する南方熊楠顕彰館では、熊楠が生涯を通じて研究した粘菌の世界に共鳴する作品を展示しました。

エントランスホールに展示された山田汐音の「粘菌研究」は、人間が粘菌となって共にダンスすることへと誘うようでもあり、展示室内のヘアート・ムルの映像作品は、AIによって少しずつ僅かに生成されていく自然物(落ち葉や苔)のようなものの流れに身を委ねる、瞑想的な時間を体感させてくれました。また、熊楠の思想「萃点(すいてん)」に触発された廣瀬智央の小さなオブジェは、その造形や陰影が「南方マンダラ」のようでもあり、見る角度によって様々な表情を見せました。

これらの作品を鑑賞することは、熊楠が「直入(じきにゅう)」 と呼んだ、事象に深く入り込む状態への入口となる体験となったのではないでしょうか。

□展示会場B:Breakfast Gallery テーマ:『変わり続けるかたち』

アーティスト:コン・ダラー(プノンペン)、黒木 由美(仙台市)、杵村 直子(田辺市)

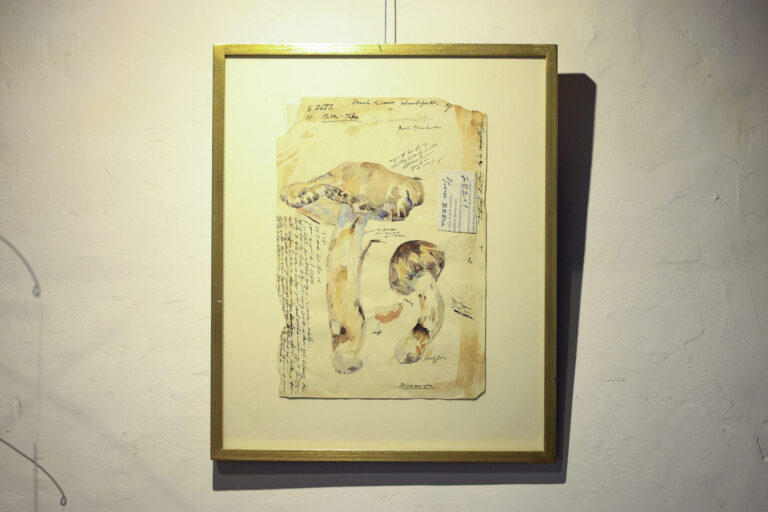

出展作家でもある杵村直子が運営するこのギャラリーでは、メディアアートの展示が多い紀南アートウィークの中にあっては珍しく、絵画や立体物で構成された展示となりました。

コン・ダラーのドローイングやオブジェの持つまるで生き物のような躍動感、杵村直子が地域の子どもたちと共に制作したモビールに照射された光の揺らぎと影の移ろい、様々な有機物が灰となり炎の中から新たなかたちを纏って生まれ出てくる黒木由美の彫刻たち。

姿かたちも多彩な作品たちは、かたちというものが決して固定化されたものではなく、変化の中のある一つの状態でしかないということ、その面白さに気付かせてくれたのではないでしょうか。

なお、黒木由美の彫刻は、地域の柑橘農家たちを訪ねながら譲り受けた廃棄されるミカンの枝葉や実や、海辺で拾った貝、山の土などを灰にして作られた釉薬を使って制作され、2022年から続く柑橘にまつわるアートプロジェクト「みかんコレクティヴ」の一環として提示された柑橘のオルタナティブな変異のかたちでもあります

□展示会場C:SOUZOU テーマ:『留まるという抗い』

アーティスト:タイキ・サクピシット(バンコク)、チュオン・コン・トゥン(ホーチミン)、

カニータ・ティス(プノンペン)、あわ屋 / AWAYA(中辺路)。

SOUZOUでは、いまもなお急速な経済発展にさらされているメコン経済圏のアーティストたちを中心に、変化が加速する世界に対してそれぞれの姿勢で静かに抗うような作品たちを展示しました。

AWAYAの作り出す音と音、空間と空間のあいだの揺らぎ、カニータ・ティスの作品の素材感が持つ強さと儚さ、タイキ・サクピシットの幻想的な詩情、チュオン・コン・トゥンの4面の映像が描く白昼夢のような記憶の追体験。

チュオンの作品を何度も見返しに訪れる方もいたように、築100年を越える大きな古民家に流れるゆったりとした時間に抱かれ、ここでは鑑賞者の方々もじっくりと留まりながら作品に見入っていました。

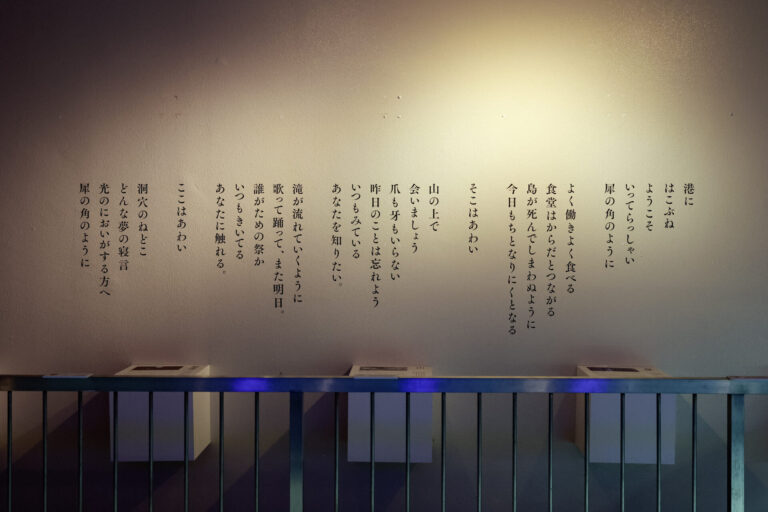

□展示会場D:闘鶏神社 テーマ:境界をまたぐ

アーティスト:久保 寛子(千葉県)

古くは龍神の仮住まいとして「仮庵山(かりほやま)」と呼ばれ、南方熊楠は「クラガリ山」と呼び多くの粘菌や植物を採集した、世界遺産・闘鶏神社の境内の杜でも展示を行いました。

先史芸術や民族芸術、文化人類学の学説を参照しながら大規模なインスタレーション作品を発表してきた久保寛子が、視線という最小限の介入で私たちが本来持ちうる見えないものを見る想像力に訴えかけました。

風に揺られる視線は、自然の中に様々な存在を感じさせてくれると同時に、視覚情報に頼り切った現代の我々に対して、本当に『見て』いるのかを問いかけてくるようでもあります。

□展示会場E:田辺市街地屋外※三カ所 テーマ:境界をまたぐ

アーティスト:杵村 直子(田辺市)

紀南アートウィーク2024では、展覧会テーマの「いごく(うごく)」に合わせて、展示場所は屋外へ、まちなかへ広がっていきました。

人々が普段移動するとき、知らず知らずに様々な境界を越えながら動いています。そういった移動の中で何気なく目にする街中の壁をフレームに見立て、杵村直子が描いてきた日常の中の植物たちの水彩画を展示しました。

移動の中で思いがけず表現に出会い、感性を開くことは、何気ない日常を豊かに彩ってくれるだけでなく、見慣れた場所の慣習化されてしまった意味を鮮やかに解放してくれるのではないでしょうか。

【連携企画(白浜町エリア)】

2021年の紀南アートウィーク開催以降、数多くのアート・プロジェクトが実施されてきた白浜町エリアでは、紀南アートウィークと深いつながりのあるパートナーとともに連携企画や展示を展開しました。

□展示会場F: 川久ミュージアム

開催期間:9月6日(金)~ 10月14日(月祝)

川久アート・エキシビション『水の越境者(ゾーミ)たち』展

展示アーティスト:クヴァイ・サムナン(プノンペン)、ティタ・サリナ(ジャカルタ)、リム・ソクチャンリナ(プノンペン)、ゴック・ナウ(ホーチミン)、メッチ・スレイラス&メッチ・チューレイ(プノンペン)、山内 光枝(福岡市)

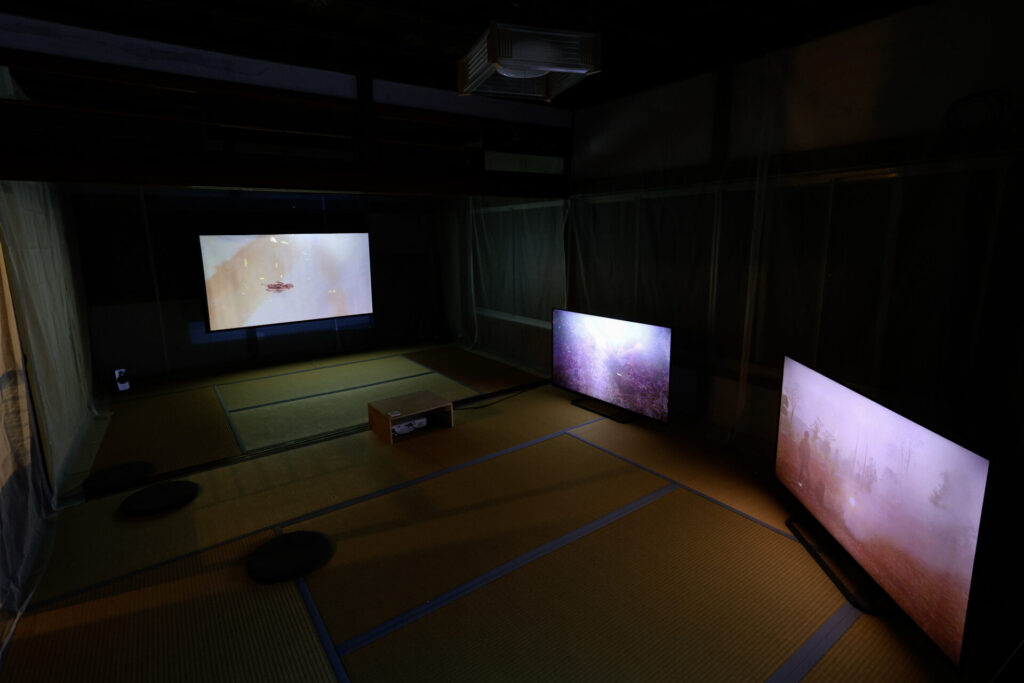

まるで異界のような存在感を持つホテル川久の一部を美術館として公開している川久ミュージアムでは、年数回の企画展を紀南アートウィークがディレクション、キュレーションしています。

今回は、東南アジアから日本列島へと繋がる「水の物語」を紡ぐ展覧会『水の越境者(ゾーミ)たち』展として、ホテル川久の普段は使用されていない多くの場所を活用し、多彩な映像作品に没入できる空間作りを行いました。

https://kinan-art.jp/info/18957/

□展示会場G:南方熊楠記念館

開催期間:7月1日(月) ~ 9月23日(月祝) ※9月29日まで一部を特別延長

『南方熊楠と粘菌・アート』展

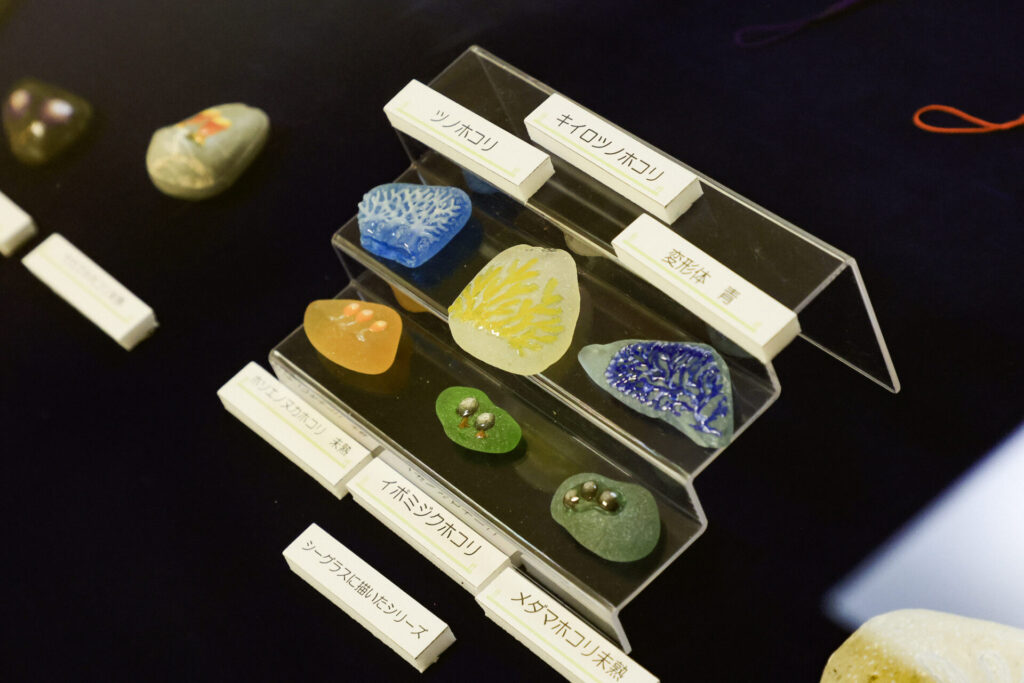

展示アーティスト:秋田公立美術大学 粘菌研究クラブ、ほか

南方熊楠記念館では、「粘菌(変形菌)」を切り口に、熊楠が粘菌を通じて交流をした若手研究者との書簡や標本の展示と、粘菌をモチーフとした様々なアーティストの作品展示、関連イベントを実施。9月23日以降は紀南アートウィーク期間に合わせた特別企画として、一部の作品を期間延長や移動して展示を行っていただきました。

双方の企画趣旨が同時期に偶然とは思えないほどに似た内容であったことは、まさに熊楠が言った「やりあて」(偶然の域を超えた発見や発明、的中)の体現のような展覧会だったのではないでしょうか。

http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/2024/06/11/19608

□展示会場H:アドベンチャーワールド

開催期間:9月13日(金)~12月29日(日)

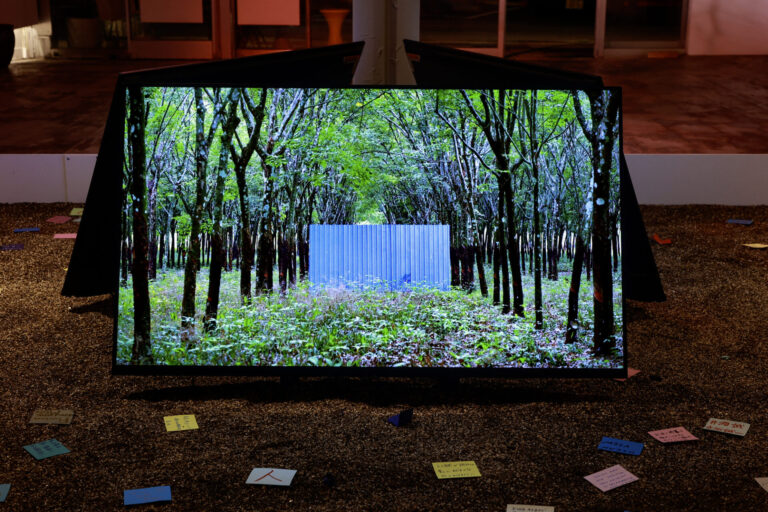

『あわいの島』展

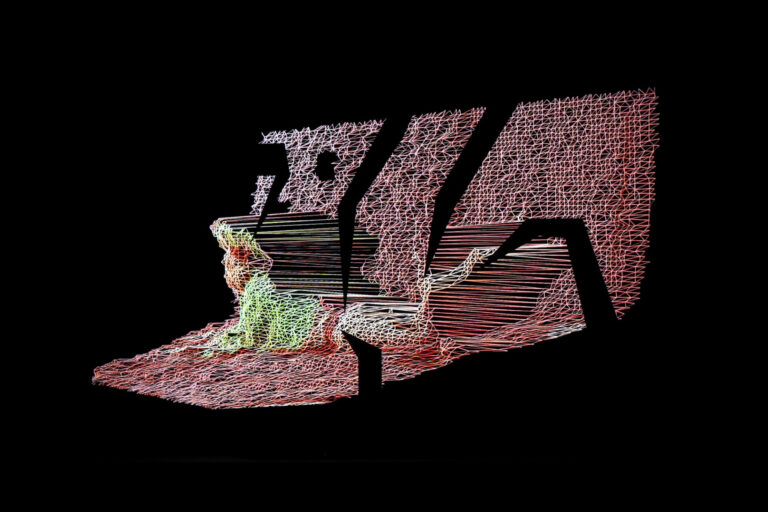

アーティスト:前田 耕平(神戸市在住)

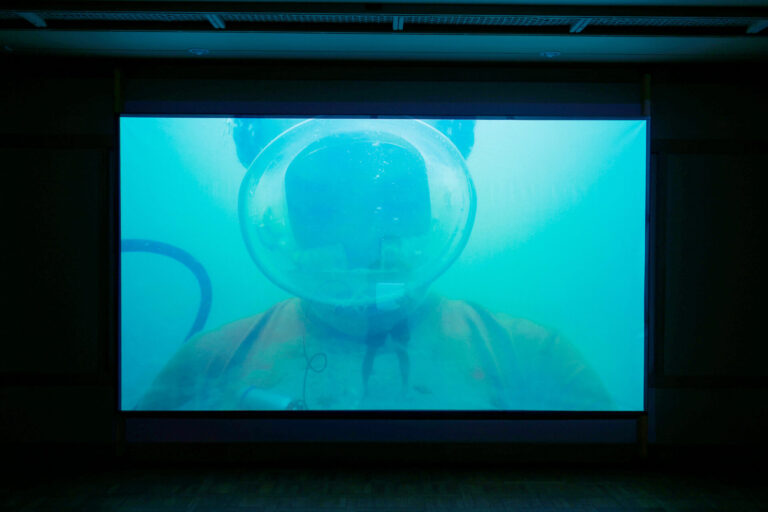

本作品は、白浜町を代表するテーマパーク・アドベンチャーワールドが2022年より開始したアーティストとの協働プロジェクト「動物園の未来ラボアーティストリサーチプロジェクト」で2年がかりで制作された映像作品を中心に、実際に映像で使用された衣装や道具なども交えて構成されたインスタレーションです。

前田耕平は、動物と人間、自然と人工、娯楽と教育、集団(群れ)と個人(個体)、展示と鑑賞、などの複雑な要素たちの間にある奇妙で美しい関係性に着目し、それらの「間=あわい」に浮かび上がってくるものをユーモラスに描きだしました。

https://www.aws-s.com/topics/detail?id=top3991

□展示会場I:ノンクロン

開催期間:9月20日(金) ~ 10月20日(日)

『nongkrongー種を蒔く』展

アーティスト:廣瀬 智央(ミラノ)、リム・ソクリャンリナ(プノンペン)

白浜駅前のオルタナティブ・スペース「ノンクロン」では、オーナーである美容師の尾崎寿貴さんにキュレーションを担当していただきました。

「鑑賞者が壁側ばかり眺め、お互いに干渉しない空間ではなく、鑑賞者同士の目線が交わるような空間にしたい」と言う尾崎さんの思いから会場中央に配置された作品たちは、ビビットな色の照明が当てられたり、1つの映像を3面のモニターで展示したり、過去の展示方法とは大きく変えられた見せ方となり、展覧会に訪れたキュレーターや美術専門家の方々も、その斬新なアプローチに大いに刺激を受けたようでした。それは、非専門家によるアイディアによってキュレーションという行為が少し拡張された瞬間だったのではないでしょうか。

来場者の方々によって会場内の土に蒔かれた想いの種たちが、やがてどのような姿で芽吹いていくのか、その未来が楽しみとなる展示でした。

https://kinan-art.jp/info/19071/

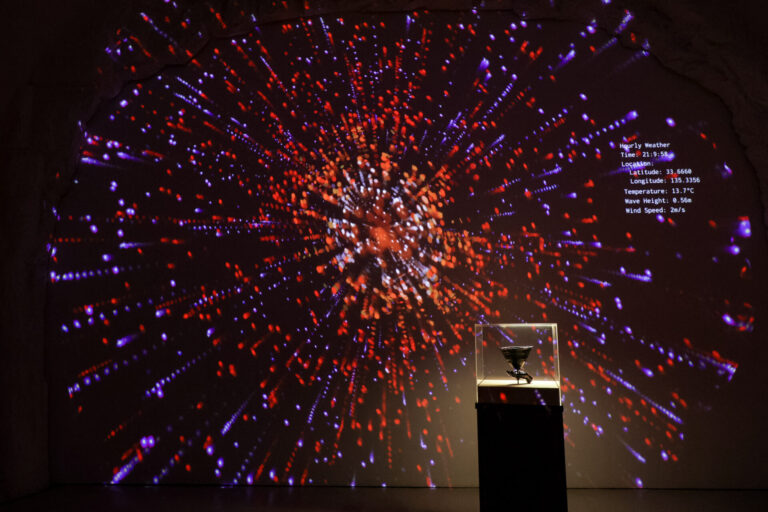

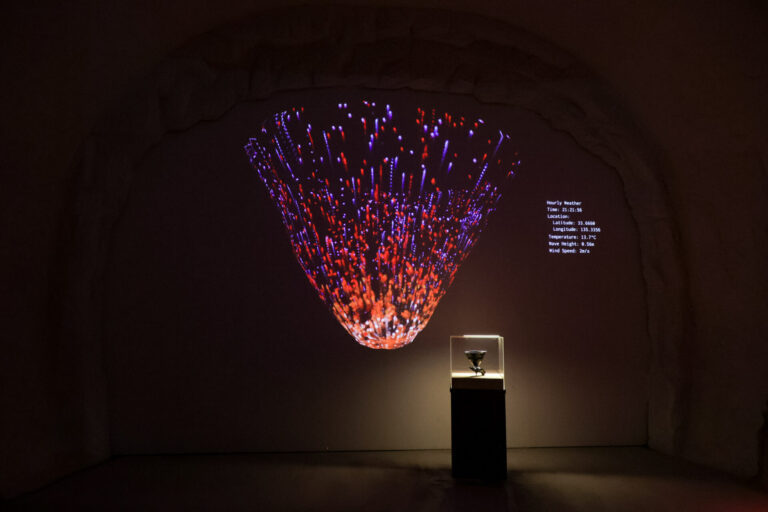

□展示会場J:三段壁洞窟

開催期間:常設展示

『Breathing』

アーティスト:前田 耕平(神戸市在住)

白浜町を代表する景勝地・三段壁洞窟のエントランスホールに恒久展示されている本作品は、

前田耕平が三段壁洞窟とその周辺環境へのリサーチを元に制作した映像作品と、同町内にある窯元で制作された円錐状のオブジェで構成されています。

人類が自然の壮大さ、脅威、畏敬の念に向き合うために生み出した『火』をテーマとし、三段壁周辺の1時間毎の自然環境データ(気温、風速、波高)と音楽に合わせて常に変化し続ける映像の姿は、まるで大自然の呼吸を可視化したかのように、放出と吸収、消滅と生成を繰り返します。

※本作品は常設展示作品につき、いつでもご覧いただくことができます

https://sandanbeki.com/news/detail.php?id=53

【関連イベント】

「いごくたまる、またいごく」展に関連して、様々な関連トークやイベント、ワークショップを開催しました。

■8月28日 (水) 20:00~21:30

<オンライントーク>

みかんダイアローグ vol,6 『微生物ー不確定な時代を生きるアート』

ゲストスピーカー:酒井 功雄(気候変動アクティビスト)、杵村 直子(アーティスト)

場所:オンライン

「いごくたまる、またいごく」展に先立ち、出展アーティストである杵村 直子氏、気候変動や植民地主義の問題を粘菌/微生物等を中心として世界を捉え直す実践を行っている環境アクティビストである酒井 功雄氏をお招きして、トーク・セッションを開催しました。

人間と自然を繋ぐ存在としての微生物と、実は同じことをアートも担っているのではないか、など、お互いの実践の中から見えてくる様々な関係性について拡がりのあるトークとなりました。

※テキスト&動画アーカイブは以下からご覧いただけます

https://kinan-art.jp/info/19873/

■9月10日(火) 19:00~20:15

<オンライントーク>

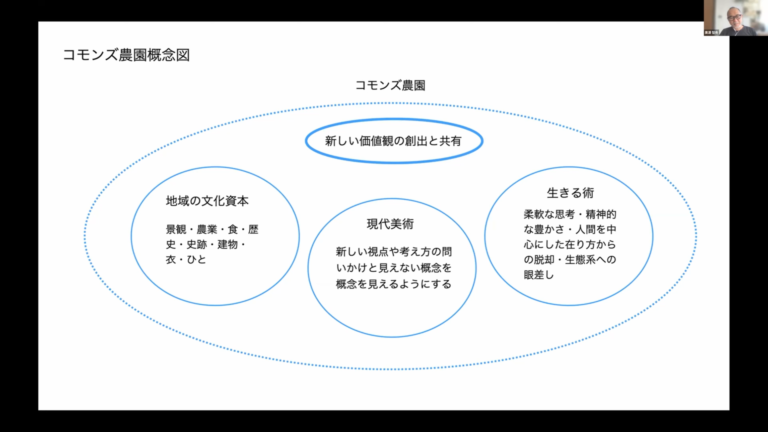

みかんダイアローグ vol,7 『コモンズ農園の未来構想図 -省農薬農業の取り組みから学ぶ-』

ゲストスピーカー:大柿 肇 (下津きょうだいみかん山)、廣瀬 智央(アーティスト)

場所:オンライン

芸術、文化を通して「柑橘」について深掘りするオンライントークセッション、 みかんダイアローグ第 7 弾として、「コモンズ農園の未来構想図」をテーマに、和歌山県で柑橘を栽培されている下津きょうだいみかん山の園主・大柿 肇氏をお招きしてトークを行いました。

聞き手には「公園のような農園」を目指して紀南で「コモンズ農園」プロジェクトを実施しているイタリア在住のアーティスト・廣瀬 智央氏を迎え、大柿さんの実践をお聞きしながら、コモンズ農園が目指すべきビジョンなどについて幅広く語り合いました。

※テキスト&動画アーカイブは以下からご覧いただけます

https://kinan-art.jp/info/19935/

■9月15日 (日) 13:00~15:00

<ワークショップ>

『ぺたぺたもにょもにょ』

講 師:唐澤 太輔 氏(秋田公立美術大学)

場 所:南方熊楠記念館

開催概要:https://kinan-art.jp/info/18564/

展覧会開催に関連して、南方熊楠記念館との連携企画として、粘菌ワークショップ「ぺたぺたもにょもにょ」を実施いたしました。

本ワークショップでは、南方熊楠、粘菌研究者の唐澤 太輔氏にご登場頂き、樹脂粘土を使って南方熊楠記念館エントランスの大きなガラス窓に粘菌の脈動を表現しました。

自分の手指の感覚と粘菌(変形体)の動きを重ね合わせながら、ひたすらカラフルな粘土を捏ね、貼り、つなげていきます。ルールは「粘菌的であること」のみ。

ときどき顕微鏡で実物を観察しながら、また離れて見たり、裏側(外側)から見たり。このワークショップに特別な「技術」は必要ありません。重要なポイントは、動物、植物、菌類の枠にとらわれないこと、誰にも何にも似ていない色と形を作り、みんなでつなげていくこと。

最後には参加者それぞれのうねうねが繋がり、重ね合わさって大きな粘菌が出現しました。

■9月19日 (木) 18:30~20:00

<オープニングトーク>

『エコロジーとアート―いま、粘菌性がなぜ重要か?』

ゲストスピーカー:四方 幸子(キュレーター/批評家・美術評論家連盟会長)

司会:藪本雄登(紀南アートウィーク実行委員長)

場所:tanabe en+(タナベエンプラス)

開催概要:https://kinan-art.jp/info/18607/

展覧会前夜には、30年以上に渡りメディア・アートの第一線で活躍するキュレーターであり、美術評論家連盟会長の四方 幸子氏をゲストスピーカーにお招きして、オープニング・トークを実施しました。

導入では、紀南アートウィーク実行委員長の藪本が、本展のコンセプトやアーティスト等の展示概要を紹介。その後、四方氏を交えて、熊野信仰、南方熊楠や粘菌等といったキーワードを起点に、藪本と対談形式にて議論を展開しました。

四方氏には、紀南アートレジデンス Vol.2に参加し、熊楠研究を行うオランダ人アーティストのヘアート・ムル(Geert Mul)との接点を頂いた経緯があり、対談では紀南/熊野でのヘアートの実践や展示についても触れていただきました。

昨年『エコゾフィック・アート 自然・精神・社会をつなぐアート論』を出版し、エコロジー、哲学やアート等を越境する現代アート批評を展開した四方氏と共に、エコロジーの先駆者である南方熊楠が眠るこの地において、人間的な視点を超えた共生的かつ創造的な熊楠の実践について、一緒に思考を巡らせる場となりました。

■9月23日 (月祝) 第一部:16:00~17:30 第二部:18:00~19:30

<映画上映会>

『動いている庭』Le jardin en mouvement

場所:tanabe en+(タナベエンプラス)

開催概要:https://kinan-art.jp/info/18872/

紀南地域でドキュメンタリー映画の上映企画を展開するキノクマ座と連携し、映画「動いている庭」(澤崎賢一監督作品)の上映会を実施しました。

ジル・クレマンさんの提唱する『動いている庭』の基音をなすコンセプトは「できるだけあわせてなるべく逆らわない」。

庭師でありながら植物学者・昆虫学者そして作家でもあるクレマンさんの言葉や姿勢は、あらゆる生物への敬意を感じつつ、人間が普段忘れがちな大事なことを思い出させてくれます。

映画終了後は、参加者の方々と感想を振り返りながら、紀南で人間と自然とアートの関係性を考える場としての「コモンズ農園」について、語り合いました。

■9月24日 (火) 第一部:11:30~13:00 第二部:13:15~14:45

<食事会>

『SOUZOU世界の料理シリーズ タイ料理』

場所:SOUZOU Cafe (中屋敷)

開催概要:https://kinan-art.jp/info/19080/

SOUZOU cafeで定期的に開催されている、ウクライナ出身、田辺在住の料理人マリヤさんによる世界の料理シリーズ。さまざまな国の人との出会いの中で知った料理をシリーズでお送りしています。

今回は紀南アートウィークとのコラボ企画として、『いごくたまる、またいごく』展の出展作家にもなじみ深いタイ料理をお届けしました。

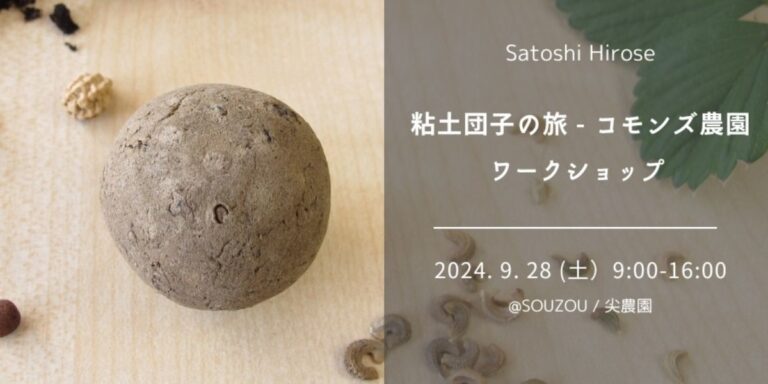

■9月28日 (土) 9:00〜16:00

<ワークショップ>

『粘土団子の旅ーコモンズ農園』

場所:SOUZOU Cafe (中屋敷) / 尖農園 (下万呂)

開催概要:https://kinan-art.jp/info/18793/

2022年より進めている「みかんコレクティヴ」の関連企画として、「粘土団子作り」と「極早生みかんの収穫」を行う一日体験のワークショップを実施いたしました。

まず午前は「不耕起 無肥料 無除草」を特徴とする福岡 正信流の自然農法を体現化した「粘土団子」からインスピレーションを受けてデザインされたワークショップとして、数種類の野菜や花などの種を粘土と混ぜて団子を作り、SOUZOUの敷地の片隅に蒔かせていただきました。

午後からは地元の柑橘農園「尖農園(とんがりのうえん)」を訪問し、園主の小谷 大蔵さんに極早生みかんの特徴などを伺いながら、実際の果実の収穫体験を行いました。

アーティスト廣瀬 智央さんのナビゲートにより、目で見るだけでなく、土に触れ、風を感じ、木や葉の匂いを嗅ぎ、様々な感覚を総動員しながら行った体験は、参加者の方々の記憶にも深く刻まれたのではないかと思います。

■9月29日 (日) 13:30〜15:00

<ワークショップ>

『またいごこうのチャイ』

アーティスト:ラワンチャイクン・茉莉

場所:トーワ荘

開催概要:https://kinan-art.jp/info/18828/

2023年に引き続き、チャイ・ブランドRawalとのコラボワークショップ第2弾を開催しました。

2024年の展覧会テーマ「いごくたまる、またいごく」に合わせ、「人/自分自身の『いごくたまる、またいごく』状態」へ意識を促すべく、『歩く瞑想』からはじまり、ラワンチャイクン・茉莉さんの制作したアート作品の鑑賞、チャイの試飲、最後には自分自身へ手紙を書く『書く瞑想』までの一連のワークショップを行いました。

静かで親密な空間の中、それぞれのペースでじっくりと考えながら手紙を書く参加者の方々の姿がとても印象的でした。

【 紀南アート・レジデンス vol.2、vol.3 】

紀南アート・レジデンスは、国内外からアーティストを招聘し、紀南地域に滞在していただく中で、地域の様々な文化や歴史などについてのリサーチを行い、そこから触発された作品制作やアート・プロジェクト等を展開するプログラム。

2023年はベトナムからトゥアン・マミ(Tuan Mami)を招聘。2024年は2名のアーティストが来訪しました。

紀南アート・レジデンス vol.2:ヘアート・ムル(Geert Mul)

オランダ、ロッテルダム在住の現代アーティスト、ヘアート・ムル(Geert Mul)。

デジタル・アートのパイオニアであり、25年以上も自然とテクノロジーを巡る探求を行ってきたヘアートは、オランダ政府の助成を得て、南方熊楠に関するリサーチを行うために来日。

彼は、南方熊楠を「直感、主観的知覚、精神性と自然科学がシームレスに絡み合った思想家」としてみており、自身が活用するAIのプロセスにも主観や直感を結び付けるヒントがその思想や実践にあるとして、熊楠に関連する様々な施設や資料のリサーチを行いました。

また、作品制作のために紀南 / 熊野に残る巨木や、自然の撮影、滞在中の体験から着想を得たエッセイなども執筆。

2025年3月にはリサーチとさらなる撮影のために再訪し、2025年秋には滞在から生まれた作品をオランダで発表予定。新作はそのあと紀南でも展示を行いたいと考えています。

紀南アート・レジデンス vol.2 開催:https://kinan-art.jp/info/17193/

Geert Mul エッセイ「熊野に孤独な木はない」:https://kinan-art.jp/info/18905/

Geert Mul エッセイ「自然の神話:南方熊楠の創造神話」:https://kinan-art.jp/info/20034/

紀南アート・レジデンス vol.3:黒木 由美(KUROKI Yumi)

福岡出身、仙台在住の陶芸作家の黒木 由美(くろき ゆみ)は、「生きるだけのいきもの」をテーマとし、窯の中の焼成を生かした釉薬による造形表現を追求しています。

針金と釉薬を用いた独自の制作技法から生まれる作品の姿や、「あるものを生かし」時に「無意味を受け入れる」というその制作姿勢にも、展覧会テーマの「粘菌」に近しいものを感じました。

田辺市内での滞在中には、地域の柑橘農家たちを訪ねながら、廃棄されるミカンの枝葉や実を譲り受け、自身の手で灰になるまで焼却。また、海辺で拾った貝、山の土なども持ち帰り、それらの灰から作られた釉薬を使って作品を制作しました。

2022年から続く柑橘にまつわるアートプロジェクト「みかんコレクティヴ」の一環でもある作品の姿は、本稿上部の 展示会場B:Breakfast Gallery の展示風景をご覧ください。

紀南アート・レジデンス vol.3 開催:https://kinan-art.jp/info/18243/

【レビュー記事】

1.『紀南アートウィーク2024「いごくたまる、またいごく」をめぐって』

四方 幸子(キュレーター|批評家・美術評論家連盟会長)

https://kinan-art.jp/info/19470/

2.『「粘菌性」再考』

唐澤太輔(秋田公立美術大学准教授)

https://kinan-art.jp/info/19423/

3.『紀南独自の美しい実践構造』

服部 浩之(キュレーター|東京藝術大学大学院准教授、国際芸術センター青森館長)

https://kinan-art.jp/info/19979/

4.『そして、またいごく―紀南アートウィーク2024を終えて―』

藪本 雄登(紀南アートウィーク実行委員長)

前編:https://kinan-art.jp/info/19564/

後編:https://kinan-art.jp/info/19566/