コラム

特別トークセッション「アピチャッポンと熊野 -アニミズムの世界へ-」

タイトル:「アピチャッポンと熊野 -アニミズムの世界へ-」

日 時: 2022年8月5日(金)19:30〜20:30

会 場:オンライン

参加費:無料

ゲストスピーカー:石倉敏明(神話学者・芸術人類学者 秋田公立美術大学准教授)

林 澄蓮(アーティスト 「田並劇場」企画・運営)

聞き手:林 憲昭(アーティスト 「田並劇場」企画・運営)

藪本 雄登(「紀南アートウィーク」実行委員)

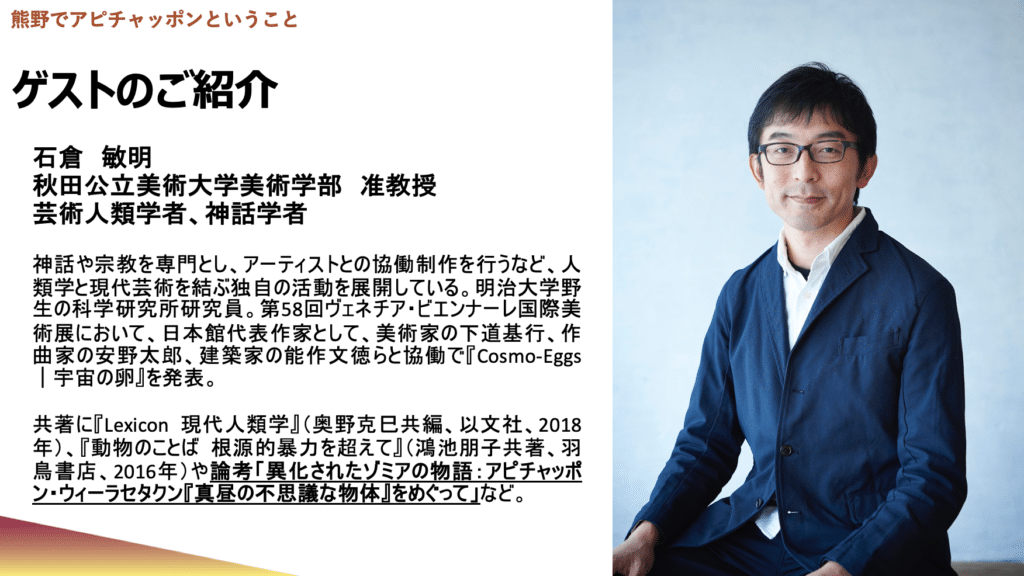

【ゲストスピーカー 石倉敏明さん】

秋田公立美術大学美術学部 准教授、神話学者、芸術人類学者。

神話や宗教を専門とし、アーティストとの協働制作を行うなど、人類学と現代芸術を結ぶ独自の活動を展開している。第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展において、日本館代表作家として、美術家の下道基行、作曲家の安野太郎、建築家の能作文徳らと協働で『Cosmo-Eggs|宇宙の卵』を発表。共著に『Lexicon 現代人類学』(奥野克巳共編、以文社、2018年)、『動物のことば 根源的暴力を超えて』(鴻池朋子共著、羽鳥書店、2016年)など。

【ゲストスピーカー 林 澄蓮さん】

和歌山県串本町の田並で、崩壊寸前の廃墟だった建物を、自分たちで4年間かけて再生し、2018年の夏に「田並劇場」として復活させたアーティストご夫妻。東京を拠点に世界各地で芸術活動をされていたが、子どもが生まれたことをきっかけに「土の上で子育てがしたい」と移住を決意。自然のなかに身を置く方が創作のインスピレーションも得られる為、アートイベントで縁があった田並に移住。海と山に親しむ暮らしをしつつ、多くのイベントを企画、運営している。

「アピチャッポンと熊野 -アニミズムの世界へ-」

目次

1.はじめに

2.石倉先生のご紹介と「光の墓」の感想

3.林澄蓮さんのご紹介と田並での暮らし

4.熊野という土地について

5.ゾミアとは何か?

6.ゾミアと熊野の繋がり

7.アニミズムとは何か?

8.林家の狩猟生活について

9.狩猟とアニミズム

10.憑依型?脱魂型?様々なアニミズム

11.アナキズムとは何か?

12.口承文化について

13.根について

14.質疑応答

1. はじめに

林 憲昭さん:

それではお時間になりましたので、アピチャッポン特集の関連座談会「アピチャッポンと熊野 -アニミズムの世界へ-」を始めたいと思います。

今日お話しいただくメンバーをご紹介します。オンラインで参加していただくのが、秋田公立美術大学の准教授で、人類学者の石倉敏明先生です。そして、紀南アートウィークを主催されている藪本雄登さん、田並劇場から参加の林澄蓮です。よろしくお願いします。

藪本:

石倉先生、こんにちは。よろしくお願いします。

ちょうど今、会場の皆様には、「光の墓」という作品を見ていただきました。これからオンラインの方も一緒にご参加いただいき、アピチャッポン(Apichatpong Weerasethaku)のことや、ゾミア、アニミズムの世界といったこと、さらにアニミズムの要素が強いと認識されている熊野という場所のことなど、それらの関係も含めてお話をさせていただこうと思います。

さて、皆様「光の墓」はいかがでしたか。「光の墓」というタイトル自体、私にはピンと来るものがありました。中上 健次(*)が紀伊半島を「光輝く明るい闇の国」(*)といっているところなど、「光の墓」というタイトルと通底している部分があるのではないか、と思っています。

(*)中上 健次:小説家。和歌山県新宮高校卒業後、上京。働きながら同人誌『文芸首都』に参加。『岬』 (1975) で戦後生れ初の芥川賞受賞。

参照:コトバンクより

参考:中上 健次著 「紀州 ―木の国・根の国物語」 KADOKAWA 改版 (2009/1/24) Amazon

アピチャッポン自身、この映画のことは「今までの映画の中で、もっとも純粋で平和的な作品だ」と言っています。

タイ語では、「コーンケンよりより愛をこめて(Rak ti Khon Kae)」という原題で、「世紀の光(Sang sattawa)」という前作と対になっている作品だと言われています。

実はこの作品は、タイでは公開ができていないんですよね。私が思うに、別の王権論みたいな話がありましたよね、ラオスの王女とか。首都バンコクが中央集権化する中で恐らく別の王国の存在は許されなくて、その存在が抹消されてきた歴史があると思うんです。それを映画で見せることは、許されないのではないでしょうか。

今までの作品は、ダイレクトに王様の写真が出てきたんですが、この作品にはほとんど出ていません。水車の映像が3.4回出てきたと思うんですけど、あれは前国王であるラーマ9世が、肝入りの政策で進めてきた事業なので、象徴的に国王の代わりに水車を映しているのでは、と私は感じています。

このあと石倉先生にも「光の墓」についてのコメントをいただきたいと思っていますが、どうしてわたしがこのプロジェクトを進めているのか、ということを簡単にお話ししたいと思います。

以前、田辺市扇ヶ浜のキャンプ場でのイベントで、石倉先生とお話させていただいたことがあるのですが、その時に先生から「大きな祭りではなく、小さな祭りや場所が重要で、それらが切磋琢磨することが必要」というお話がありました。その観点からこの田並劇場という小さな劇場に目を向けたいと考えています。

最近は「中央と周縁」とか、「都市と地方」という言葉を使うのをやめて、その「場所」自体を深掘りしていくことが重要だと思っています。今回こういった場でアピチャッポンの展示をさせていただき、「熊野」よりも「田並」、アピチャッポンの映画でいうと「イーサン(タイ東北地方)」より「コーンケン」という場所を深掘りしたいと思っています。

本日、お話いただく石倉先生は、私が博士課程で所属している秋田公立美術大学の先生で、私の主査をつとめていただいています。それでは、石倉先生、自己紹介と「光の墓」についてのコメントをお願いします。

2.石倉先生のご紹介と「光の墓」の感想

石倉さん:

こんにちは、石倉です。秋田公立美術大学で人類学を教えています。宗教や神話の研究をしています。ヒマラヤの山麓にあるシッキム(Sikkim)(*)やウェストべンガル(West Bengal)

(*)、ネパール(Nepal)(*)の少数民族の研究をしていたんですけども、同時に日本の東北地方の山の神様の比較研究をしており、修士以降は環太平洋の山の神の研究を続けていました。

参照:コトバンクより

熊野には、以前から非常に関心がありました。私の祖父が尾鷲出身で、日本の南紀にある深い想像力に対しての憧れが昔からあります。去年、紀南アートウィークに参加させていただいて、「場所から考える想像力のありかた」、あるいは「場所から生み出していく芸術的な実践」というものが、今必要になっているということを実感しています。

私は普段は秋田に住んでいますが、東北は、人も魅力的で、紀南とつながる要素も多いと思います。山と海の近さや、国家というものに対する距離感などは、東北と熊野で歴史的に共通する点もあったと思います。

今日皆さんがごらんになった「光の墓」という作品はアピチャッポンにとっては、比較的移動の少ない作品だと思うんですね。

このあいだユリイカ(*)という雑誌で私が論じさせていただいた、「真昼の不思議な物体」(Mysterious Object at Noon)という彼のデビュー作品が、2000年に初めての長編として発表されているんですけど、これはタイ全土を水平的に移動しながら、いろんなグループがお話を自由に展開していくという実験的な作品でした。

(*)ユリイカ:ユリイカ現代思想 2022年3月号 特集=アピチャッポン・ウィーラセタクン

-『世紀の光』『ブンミおじさんの森』『光りの墓』、そして『MEMORIA メモリア』へ- 2022年2月26日発売

参考:青土社

シナリオが最初からあるわけでも、プロとアマチュアの俳優さんとに分かれているわけでもなくて、カメラに映し出された人たちが、自由に自分の物語を展開させていて、それをつなぎ合わせて、1つの不思議な物語ができあがっているという作品です。

この「光の墓」はそれとは対照的に、ある場所に徹底的にこだわってほとんど1か所で撮影されています。1つの公園にある、もと学校だった1つの病院、という設定の場所で、その土地を深く掘り返していきます。まさに最初と最後のシーンで、重機で土を掘っていくというシーンがありますけども、垂直的にその土地の記憶を掘っていく、という作品だと思いますね。

ただ、水平的に話を展開させていくという「真昼の不思議な物体」と、「光の墓」は共通する部分があります。それはお話が自由に展開していくというところもそうなんですが、「ゾミア」という、その土地が実は1つの物語、1つの国家、1つの言語というように非常に複数化されて、変容していくという意味では、アピチャッポンさんの通底している世界観が現れている作品だと思います。

最新作の「MEMORIA メモリア」(*)という作品もそうなんですけど、「眠り」や「夢」といったものが彼の大きなテーマになっています。「光の墓」は、突然眠ってしまう「眠り病」にかかった兵士の話です。眠ってしまった兵士の生気を吸い取って、その土地に宿っている王たちが今も戦いを続けているという、ダイナミックで王権論的なテーマをはらんでいます。

(*)参照:映画『MEMORIA メモリア』公式サイト

ハリウッド映画のように派手な展開がされるわけではなく、淡々と物語が展開していきます。必ずしも視覚的に表現化されているわけではなくて、「語り」が目に見えないものを現しています。最後に王宮を案内するシーンは、とても示唆的です。2人で公園の森の中を歩いていくのですが、1人は現実の森を見て、もう1人は目に見えない王たちが存在している王宮を案内している、という2つの世界観が並行している視点があります。

そういう意味でこれは、典型的なアピチャッポンさんの映画であると同時に、今、他の映画監督ができていないような実験が始まっていると感じました。「非西洋的」な「もう一つの映画」、というものがあるとすれば、どういうものなのかということを、鮮明に描いている、挑戦的で先進的な作品だと思って見ていました。

藪本:

ありがとうございます。私もアピチャッポンの作品を見て、垂直的な展開など「美しい」と感じます。ただ、皆さんもそうかもしれませんが、「難しいなあ」と同時に思うところもあります。

続いて林澄蓮さんから自己紹介をお願いします。

田並という場所に実際に住みながら、狩猟や採集的な生活をされていると聞いていますが、そのあたりを教えていただけますか。

3.林澄蓮さんのご紹介と田並での暮らし

澄蓮さん:

はい。林澄蓮と申します。私の出身は仙台なんですけども、先祖を遡ると、父方の血で8代前にロシアから金沢に漂着した方がいて、江戸時代に起きた飢饉の頃、東北に移住したようです。

生まれ育ったところは山を切り開いた新しい住宅街で、人の記憶が受け継がれている土地ではありませんでした。大学で東京に進学し、様々な地域に暮らしましたが、最終的には江戸の残り香を感じる下町に辿り着きました。そこには、東京大空襲や関東大震災の日のことを記憶されている方が未だお住まいになっていて、なまなましい当時の感覚をお話して下さいました。

暮らしたのは古い木造の長屋たちで、壁一枚となりにお年寄りがお住まいだったり、狭い路地に囲まれていたり、隣人たちとの距離感が独特でした。毎日銭湯に通っていましたが、そこは地域の社交場でした。路地をリビングのように使っている方もいらっしゃいました。土地の記憶を意識しながら日常を過ごす経験は、東京の下町で暮らすようになってからだと思います。

夫とはそこで出会ったんですけれど、田並には2008年に開催された和歌山のアートイベントでのご縁がきっかけで、翌年移住して来ました。

最初の子どもは、夫の展覧会で行ったイベリア半島滞在中に授かりましたが、母になるための旅が、私にとっては小さな死のような体験でした。約40億年のヒトの進化を、赤ちゃんが約10カ月というスピードで辿るのを、母体も一緒に味わされるのを感じました。その時なぜか急に砂漠に行きたくなって夏のエジプトに飛び、気球やラクダに乗って、ピラミッドに入ったりもしました(笑)。

熊野への移住は、私一人だったら考えなかったと思います。自然が好きな夫ともうすぐ歩き出そうとする子どもと一緒に暮らす場所として、直感で「ここだ」と感じました。新月の夜にはこの手が見えなくなるくらいの真っ暗闇があって、山と海が迫っているこの土地の距離感が、とても新鮮でした。

田並劇場があるのは海まで歩いて行けるような場所で、駅も国道も近いんですけれども、家族で暮らしているところは一番奥の集落です。うちから奥は通り抜けも出来ず、籠れる場所なんです。水道も来ていないので、川からポンプでお水をあげて、薪でご飯を炊いたりお風呂を沸かしたりしています。火と水がすぐそこにあって、自分たちの暮らしを支えていることが、こんなに心地良いということに驚きました。私にとっては新しい、でも何か血の中に記憶があるような「火」や「水」に対する、ありがたさとおそれと、どちらも同時に感じながら暮らしています。

ただ、子どもが育ってきて就学を意識する頃、田並では小学校が廃校になっていて、人が集う場所も限られていることに気がつきました。それでここの建物を文化と交流の場にしようと考えたのですが、蔦の絡まる、雨漏りがひどい、物に溢れた廃墟で、それを何とかしようとするなんて狂気の沙汰だと思われていたはずです(笑)。でも私の中には当初からぼんやりと今の姿が見えていて、ションボリとうなだれていた劇場がシャン!として、様々な方が今日のように集まってくださっている、再生のビジョンが見えていました。夫と二人でコツコツと作業を進めて、今では映画の上映会や、音楽ライブ、絵本の原画展などギャラリーとしても機能する文化と交流の場を目指して、色んなことをさせていただいています。

藪本:

ありがとうございます。昨年お話をお伺いしたときに、「ゾミア」性といいますか、今日のテーマである「アニミズム」「アナキズム」な要素を感じて、黒潮に逆らって親潮にのって帰ってこられた、というふうに私は感じました。

参考:紀南アートウィーク ホームページ「対談#39 つながる世界の物語 ~はしっこから見えること~」

さて、今回のタイトルである「アピチャッポンと熊野」について入っていきます。アピチャッポンは、カンヌ4冠のタイにおける大アーティスト、映画監督です。こちらは、前回、中村先生にお話を頂いたので、省かせていただきます。

4.熊野という土地について

藪本:

熊野は、「底の国」「根の国」とも言われる日本神話において重要な場所です。スサノオ神を祀る熊野本宮大社があり、世界遺産の熊野古道があり、熊野三山や熊野修験があります。御燈祭(*)、扇祭(*)、河内祭(*)などいろんな祭りが存在している場所でもあります。

(*)御燈祭・扇祭・河内祭

参照:和歌山県公式観光サイト 和歌山観光情報「地域の人がすすめる熊野古道の新たな魅力100選」

地元の大偉人である南方熊楠が輩出された場所でもあり、梅原猛や折口信夫から「日本の原郷」(*)と言われているような場所ですね。民俗学者の野本寛一等によれば、この地域は無社殿型の神社が多くて、石や森自体を神と捉えるような、芳醇なアニミズムの思想が残っていると言われています。

(*)梅原猛著 「日本の原郷 熊野」 新潮社 (1990/1/1) Amazon

(*)折口信夫「古代研究I 民俗学篇1 」 KADOKAWA (2016/12/22) Amazon

こちらは扇祭の写真ですね。この祭りも、神武東征等の過去の王権等に関連する祭りなのかもしれませんね。

これは、ここの近くの串本町古座の河内(こうち)祭りの写真です。祭りのハイライトは、江戸時代に沿岸捕鯨で栄えた古座の鯨舟に華麗な装飾を施し、軍艦に見立てた三隻の御舟(みふね)の水上渡御です。熊野地方の獅子舞のルーツといわれる古座流の獅子舞の競演や、櫂伝馬競争など見どころが多いお祭りです。これもご神体がまさにこの島、岩、森になっているので、アニミズム的な思想がよく表出しているように感じます。

5.ゾミアとは何か?

藪本:

「ゾミア」というのは、基本的に中国の南、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイの山岳地域にある少数民族の住んでる場所のことです。基本的にここに住んでる人たちは、アニミズムを信仰していて、国家から逃れながら生きてきた人たちと言われています。

これらの人々が、川や海を渡って日本にやってきたんじゃないのかという説もあって、東南アジアの山々とこの熊野という場所が、「ゾミア」という概念から繋がりを見いだせる可能性があるのではないかと思っています。

ジェームズ・スコット(James C. Scott)という人が、「ゾミア – 脱国家の世界史」(*)という本を書いているので、関心のある方はぜひ読んでいただきたいです。他に中沢新一先生も、「アースダイバー 神社編」(*)で、「ゾミア=倭人?」ということを書かれているんですが、そこについては、石倉先生から「ゾミア」のことや、「水のゾミア」についてのお話をいただきたいと思います。

(*)「ゾミア―― 脱国家の世界史」 ジェームズ・C・スコット (著), 佐藤 仁 (監修, 翻訳), 池田 一人 (翻訳), 今村 真央 (翻訳) みすず書房 (2013/10/4) Amazon

(*)「アースダイバー 神社編」 中沢新一著 講談社 (2021/4/22) Amazon

石倉さん:

さきほど藪本さんも言われていたジェームズ・スコットという人類学者が、東南アジアや中国南部の山岳少数民族が住んでいる場所のことを「ゾミア地帯」と言いました。「国を作らない人たち」が国家に迫害をされて逃げていった場所がゾミア地帯である、というのが基本的な考え方です。

今まで人類学者は、いろんな少数民族を研究したときに、彼らは国家以前であって「プレ国家」なんだというイメージでとらえていました。しかし、研究を重ねると、国家ができた後にあえて、山や高原地帯に移っていった人たちだという、歴史の逆転現象が見えてきました。

もともと、ここにいたわけではなくて、独特のセンスをもって国家を避けてきた人々であるということです。特に国民国家という近代的なシステムに管理されることや、国家がもたらす戦争を避けて、様々な災厄から自分たちをコントロールしながら自治を守ってきた民族です。ある意味では「アナキズム」といわれる政治思想と、とても近いと言えるかもしれません。

実は日本の歴史の中でも、日本という国が国家になるときに、その周辺地域に逃れていった人たちがいて、彼らはどうも海民(かいみん)(*)だったんじゃないか、というのが「海のゾミア」や「水のゾミア」といったアイデアの元になっています。ゾミアというのは山の民の居住地であるけれども、実は山に逃げていった人びとだけではなくて、スンダランド(*)から海の広大な領域に逃げていった集団もいて、国家の分類や境界付けによって区切ることのできない生活圏を持った人たちが、河川や海といった広大な領域で、長い時間文化を育んできました。

(*)海民:海で、漁業や製塩、舟運などにたずさわる人

参考:コトバンク

(*)スンダランド:最終氷期の頃、東南アジアにあった陸地。海水面の上昇により、現在のマレー半島やスマトラ・ジャワ・ボルネオ島などに分かれた。

参考:コトバンク

中沢新一先生の「アースダイバー 神社編」の基本的な見取り図は、日本でも、倭人と言われてる半分農業しながら半分漁業をしていた(半農半漁)という弥生人のルーツにあたる人たちは、東南アジアや中国南部から逃れてきた海民たちである、というものです。つまり「海のゾミア」の住人が日本にやってきて、縄文人が暮らしているエリアに入ってきた。そして縄文人と弥生人のハイブリッドが、ゾミア地帯として日本列島の歴史を築いた、と言っています。

「ゾミア」は非常にとらえがたい概念で、歴史的にそんなものがあったのかという批判もあります。ただ、実証的にそこにあったかどうか、というよりも、非国家的・前国家的な人間集団についてのいろんな実例をつなげていったときに、「ゾミア」としか呼べない何かが確かにアジアにはあったのではないか、と私は考えます。つまり「ゾミア」とは、一つの歴史的な想像力を喚起する概念であると私は思います。

山岳地帯にある東南アジアからでてきた「陸地のゾミア」と、海の方に広げていった中沢先生の「海のゾミア」をつなげて考えていくと、大きな歴史の見直しが可能になるでは、と思いますがいかがでしょうか。

6.ゾミアと熊野の繋がり

藪本:

私も東南アジアに長く住んでいたので、何らかのつながりを感じます。熊野神社の総本山が熊野にあって、黒潮に乗って東北に広がっているという文脈があります。そのため、日本国内においても熊野と東北の類似する「ゾミア的なるもの」というものは、存在するように思います。東南アジアと熊野地域の思想の類似性に関しても、石倉先生からコメントを頂けると嬉しいです。

熊野大社に祀られているスサノオと東南アジアのラーフ神(Rāhu)*には、類似するような要素があるんじゃないかと思います。あとは、ゾミア的仏教と言っていいでしょうか。補陀落船渡海*という、新宮から補陀落船に乗って南方の方に行って捨て身修行するというような文化がありますが、こういった部分も似通っているのではないかと思っています。神話的な視点でいうと、孤島のアジアとのつながりですかね。

*ラーフ神:インド神話の魔族アスラの一人。参照:コトバンク

*補陀落船渡海:外に出られないように扉をくぎでふさいだ小さな舟に、30日分の食糧と油を積み、呪文を唱えながら伴舟に曳かれて海へと旅立った。参照:和歌山県観光振興課ホームページ「補陀落渡海 〜南海の果ての補陀落浄土を目指して〜」

石倉さん:

南に突き出た半島という意味でも、太平洋の潮の流れに対して陸地の岬として存在しているという意味では共通しています。ここに歴史的な移動がなかったわけがないと思っています。つまり、熊野那智大社の創立神話にも、裸形上人という方がインドからやってきて、熊野大社を作ったという伝説がありますけども、常に海からやってくる存在がいたということです。実際に熊野を歩いてみても、渡来伝説が多いですよね。

今お話があったラーフという神様は、モン・クメール(Mon-Khmer)*というという語族の神話の中に出てくる存在で、ラーフは3人兄弟の3人目です。2人の兄は、太陽と月なんですが、この2人の兄を食べてしまうという話があり、吐き出すときに月食や日食が起こるんだというのが、モン・クメール神話のとても重要なモチーフになっています。

*モンクメール:南アジア語族に含まれる語族。東南アジアに分布し、カンボジアのクメール語(カンボジア語)など100近い言語を含む。参考:コトバンク

東南アジアだけではなくて、南アジア、東アジアなどアジア全体の神話として、ラーフ神話というものがあり、これが北の方にある別のスサノオ神話とつながって、日本のスサノオができあがったんじゃないかと思っています。

実はスサノオ神話自体も日食、月食と、とても深く関係しています。僕がいたヒマラヤ山のシッキムでも、同じように太陽と月を殺してしまって、洞窟の中に隠れてしまうという神話があります。このラーフというものは、大きくマッピングして見てみると、ヒマラヤ山麓から日本にいたる広大な領域に関係のある神話で、その一つが熊野と言っていいのではと思います。

大林 太良*さんという民族学者が、東南アジアと熊野の神話を比較するという最初の試みをされていました。まだ私たちは十分に引き継げていないですけど、環太平洋神話学のとてもユニークでおもしろいポイントの一つになっていると思います。藪本さんもぜひこちらの世界に引きずり込みたいと思っています(笑)。

*大林太良著 「日本神話の起源」 徳間書店 (1990/2/1) amazon

藪本:

神話に加えて、南方文化、黒潮文化や照葉樹林文化という観点でも、熊野と東南アジアのつながりというのは多く存在しているのではないかと思います。

実は、アピチャッポンも海に関する作品を作っていて、この意味深な階段が、外海に出ていった人たちの存在を、芸術表現として見せているんじゃないかと思っています。

7.アニミズムとは何か?

藪本:

続いて今日の本題である「アニミズム」*について、考えを深めていきたいと思います。

アピチャッポンの表現の中にもアニミズム的な表現があります。幽霊とかアニミズム的なものって、「アピチャッポンを捉える上で表層的なもの」として捉えられていると聞いたのですが、私はそうではないと思っています。今、アニミズムを考えることは、非常に重要ではないかと考えています。

*アニミズム:ラテン語の「気息」とか「霊魂」を意味するアニマanimaに由来する語で、さまざまな霊的存在spiritual beingsへの信仰をいう。霊的存在とは、神霊、精霊、霊魂、生霊、死霊、祖霊、妖精(ようせい)、妖怪などを意味する。参照:コトバンク

こちらの写真は最新作の「MEMORIA メモリア」の1シーンです。「光の墓」でもシャーマンの方がでてきますが、「MEMORIA メモリア」では、石やモノの記憶を見ることができるという設定のエルナンという人が出てきます。

石や岩の記憶について話が展開されますが、この熊野地域自体は、丸石信仰*の重要な場所だと言われています。実は、丸石は山梨県が一番多いんですけど、実は山梨県の丸石信仰の故郷が熊野なんじゃないかと、中沢先生は言っています。

*丸石信仰:丸石神とは球体状の天然石に神が宿ると考える民間信仰。山梨県を中心とした地域に根づいている。参照:アートスケープホームページ 「石子順造と丸石神」

「アニミズム」というのは、精霊信仰とか原始宗教とか、あるいは未開人の宗教だと言われることが多いんですけど、本当にそうなのか。熊野は神仏習合で「アニミズムの聖地」と言われています。アニミズムについて、石倉先生に学術的な視点からご説明いただけたらと思います。

石倉さん:

もともと「アニミズム」というのは、 エドワード・ タイラー( Edward Burnett Tylor)というイギリスの人類学者が19世紀に唱えた概念なんですね。「原始文化」*という本の中で提唱された概念です。

彼は世界中の宗教の根源的な原型にあたるものとして、「アニマ」というものが万物に宿っているという世界観として「アニミズム」を定義しています。これは非常に示唆的で面白いです。

* エドワード・バーネット タイラー著 「原始文化」 国書刊行会 (2019/3/15) amazon

「アニミズム」というのは、人類の原始に繋がっているという意味では、今もとても称賛すべき考え方です。アフリカでもアジアでもヨーロッパでも、みんなそのアニミズム的な考え方がベースになっていて、文化になっているというのは、普遍性を考える上で面白いと思います。

これに一つ問題があるとすると、進化論の影響を強く受けているという点です。アニミズムから進化して多神教がうまれ、一神教がうまれ、最後に最終形態のキリスト教が生まれたというヒエラルキーがあり、自分たちが持っている文化が最終形態だというような、ピラミッド構造がタイラーの中に残っていたわけですね。

つまり、人類が生物の中で一番の万物の霊長であるという考え方が、19世紀の進化論の中にあって、ヨーロッパの宗教が世界中の宗教のなかで、最も優れているという考え方の裏側にあったのが「アニミズム」です。

20世紀の人類学者はこれと格闘し続けてきました。本当にキリスト教がもっとも優れているのか、文化相対主義という考え方も出てくるんですけども、アニミズムという概念というよりは、他の宗教との比較というものが盛んになってきました。

実は「アニミズムとは?」という問いそのものは、20世紀の100年の間に深められてこなかったと思っています。むしろ21世紀になってから、タイラーの考え方を見直す中で、さまざまな宗教以前にあるアニミズムという考え方を、一つの世界観のベースとして哲学的にとらえてみようとしています。岩田慶治*という人類学者も、アニミズム論の見直しをはかるなど、20世紀後半から21世紀にかけてさまざまな潮流の中でアニミズムが問い直されてきました。

*岩田慶治著 「アニミズム時代」 法藏館 (2020/9/11) amazon

19世紀のアニミズム論とそのあとのアニミズム論は、どこが違うのかというと、概していえるのは.神という概念、つまり「ゴッド」以前の目に見えないさまざまな「スピリット」たちを、創造的に人間の頭の中にだけあるものなのか、それともある実在性をもって世界を作っている力として受け取っていくのか、というポイントが大きく異なると思います。

20世紀の人類学は「アニマ」というのは創造的なもので、実在はしていないと考えていたけれど、21世紀の人類学者たちは、地域の場所の論に従ってみると、「非実在」というように捨て去ることはできないということで、真剣に受け止めてみようという考え方になってきました。

たとえば、今までのアニミズム論というのは、世界がモノによって出来上がっていて、その中にアニマというエネルギーが宿っているという考え方をとってきました。ところが、ティム・インゴルド(Tim Ingold)(*)というイギリスの人類学者は、先住民の思想をこれとはまったく逆の仕方で再解釈してみました。つまり、もともと世界の中に生命がある、というのが19世紀的なアニミズムの理解だったのですが、生命の中に世界があるというのが、むしろアニミズムの理解としては正しいのではないか、というのです。

*ティム・インゴルド著 「人類学とは何か」 亜紀書房 (2020/3/31) amazon

今人類学者たちはアニミズムを再評価して、捉えなおすというような世界的な運動の中にいます。例えば、さまざまな生き物や非生物の視点がそれぞれ違う世界を生み出していくというダイナミックな世界像や、狩猟儀礼の中で狩猟される生き物と狩猟する人間の魂がどのように通い合っているかというような理論として、アニミズムをもう一度生み出しているわけです。

岩田さんは、これから21世紀が「アニミズムの時代になる」と予言者のようなことを言ってたんですけど、まさにそれが実現するような段階に入ってきているのかなと思います。

地域の存在論をもう一度見直して、その場所にしかないものは何なのかと問い直していくような、新たなローカリティの見直しと連動している、というのが2020年以降の状況かと考えています。

藪本:

ありがとうございます。アニミズムとは何かということについて、アカデミックな世界でいろいろ議論されています。これは「フィリップ・デスコラの四分類」というものです。ここでは詳細は省略しますが、こういう形で定義をして、それに当てはめてみる作業を取ります。私は法律事務所の人間なので、こういうのが好きなのですが、若干、このような分類する方法が限界を迎えつつあるように思います。

レーン・ウィラースレフ(Willerslev Rane)*がいうように「非人間」か「人間」かどうかということ自体を、議論するわけではなくて、人間でもあるし、非人間でもあるみたいなアニミズムが大事なのではないかと思っていて、まだまだ解は出ないんですけども、アニミズムについてもっと深めていきたいと思っています。

*レーン・ウィラースレフ著 「レフソウル・ハンターズ――シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学」亜紀書房 (2018/3/24)

そこで林さんに少しお伺いしたいんですけど、林さんは狩猟生活をされていると思うんですが、ここ串本は捕鯨が有名な場所です。その是非はともかくとして、狩猟すること、それを食べること、という観点でどのような生活実践を行われているのか、ということのお話をお伺いしたいと思います。

8.林家の狩猟生活

澄蓮さん:

私は1人の時はあまりお肉を食べたいとは思わないんです。子どもも夫もお肉が大好きなんですけど、飼育された家畜のお肉に対する違和感がずっとありました。

田並に来たばかりの時は、初めての田舎暮らしで、まずは畑にチャレンジしたんですね。できるだけ化学的なものを使わずに、自然の力を借りながら一生懸命に取り組んだんですけれど、最終的には、実のものはサルが、葉のものはシカが、根のものはイノシシがというように、全て野生の獣に食べられてしまうんですね。

私たち以外に周りに人間がいなくて、むしろ彼らの山に私たちが住まわせてもらっている状態なので、仕方のないところもあるんですけれど(笑)。ある時、一晩で畑が全滅した日があって、その時に夫が「これはもう身体で払ってもらう」と宣言をして、罠猟の免許を取りました。

一番最初にイノシシが獲れた時、山からいただいた命に対する敬意もあって、新鮮なうちにと、その日のうちに家族でお肉を頂きました。そうしたらもう、美味しいとか美味しくないという感覚が全然なくて、ドキドキと心臓の鼓動が止まらなくなったんです。さっきまで生きていた命を頂いているんだ、という感情のせいかもしれないんですけれど、次の日には普通にいただけるお肉になっていました。

それは体験したことがある気がして、よく考えてみたら、それは出産の時に胎盤を食べたことでした。数時間前まで自分の胎内にあった胎盤を食べたときに、とても似た感覚がありました。まだ何かが「そこにある」という感じで、これが何なのかはわかりませんが、何かが抜けて物質になったはずのものの中に、まだ何かあるぞという感じでした。

食いしん坊だということもあるかと思いますが、夫は「食べるものを獲る」という行為そのものに血湧き肉躍る様な、何か強い喜びの衝動があるようです。勿論いざ命を奪う瞬間には葛藤があるかと思いますが、罠を手作りするところから、プロセス全てをワクワクと夢中になって突き動かしている本能が、彼の中にはあるようです。

美しい獣にであった時にそれを食べちゃうぞ、という感情は私にはないんですけれども、生きて命を繋いできた人間の中にある、原始的な衝動みたいなものを、未だにちゃんと宿している人が存在して、家族にそういう者がいるという体験をさせて頂いています。

藪本:

そういう意味では、古式捕鯨もそうですけど、まさに太地町の恵比寿神社*の鳥居が確かクジラの骨ですよね。そのような自然を信仰するような感覚っていうのを持たれているのでしょうか。

澄蓮さん:

そうですね、太地町はクジラ漁が有名ですけれど、クジラを海の神さまとして祀ってもいますよね。先日「くじらびと」*というインドネシアの古式捕鯨のドキュメンタリー映画を、田並劇場で上映させていただきました。クジラが捕れると、全ての部位の分配方法が決まっている様で、ここは最後のトドメを刺した方のための部分、ここは船大工さんの部分、ここは未亡人や貧しい方のための部分、という感じです。それが太地町の古式捕鯨でもそういった決まりがあったそうで、ご親戚が捕鯨に関わっていた、という方が映画を観て驚いていました。

*「くじらびと」公式ページ

基本的には、捕鯨船には男性しか乗れないみたいなのですが、捕鯨をするための縄を作る仕事は、女性も関わって、初めての船出には女性も子どもも乗せてもらえるそうです。家族の暮らしを支えていますからね。縄をなう時の掛け声が日本人のものと似ていたり、その方法の名称には日本語に通じる音が出てきたりもしていました。日本では約400年前に始まったとされる捕鯨が、同じ頃にインドネシアでも起源があって、もしかしたら太平洋を通じて人々と文化の交流があったのかな、と思います。

私たちもイノシシやシカなど、野生の命を季節ごとに頂いていますが、何となく自分たちだけの力で獲っている、という感覚は実はないんです。家族の誕生日とか、友人の結婚式の日とか、何かお祝い事のある日の朝や前日に、彼らが罠に掛かるのが重なると、目には見えない何かから授かっている、という感覚があります。信仰というよりもっと原始的な、畏れと感謝を抱きながら、命まるごと頂いて、子どもたちと一緒にとても貴重な体験をしていると思います。

藪本:

貴重なご意見ありがとうございます。林さんのお話を踏まえて、アニミズムの観点から日本の古式捕鯨についてコメントを石倉先生からいただきたいです。

9.狩猟とアニミズム

石倉さん:

はい、僕の祖父も尾鷲で漁師をしていたので、捕鯨について非常に近しい感じを覚えます。もともと太地町の漁師・和田忠兵衛頼元(*)という方が古式捕鯨をあみだしたのは、豊臣秀吉が日本統一のために、海上賊船禁止令というので海の武装解除をして、海賊の武器を使えなくした、というのが1つのきっかけになっていると言われています。彼は「付取法」といって、銛で鯨を突く方法を考え出したようです

その後、頼元の孫に当たる和田頼治が、更なる技術革新をもたらしました。この後どうしようかということで、海賊たちが、自分たちが持てる海の戦争技術を使って、大型の哺乳類であるクジラを獲るということを考えた。そのきっかけが、ある時、蜘蛛の巣があって、そこに虫がひっかかって、それをクモが追い詰めるさまを見ていた時の閃きにあるようです。頼治は、網掛付取捕鯨法という、いわゆる組織的な古式捕鯨の方法を思いついたと言われています。それが江戸時代の初期です。

それまで戦争の技術だったものが、捕鯨という大きな産業を生んでいくんですけど、そのベースにある考え方は、実は人間がクジラと最終的には一対一であるということです。最初は集団で追い詰めていきますが、最後は「刃刺し」という人が海の中に飛び込んで、クジラの耳をえぐって、クジラの三半規管を破壊するそうです。

クジラの命を奪う時は、みんな涙を流して「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えたという記録が残っているほど。つまりクジラは、特別に供養すべき対象だったわけですね。それで、泣いていた人たちが、クジラの肉を浜にひいてくる時には、船の上で歌って踊って大喜びしているんですよね。つまりさっきまで大泣きして悲しんでいた人たちが、今度は自然からの富を陸地に引き上げる時は喜びをあらわにしている。

これは何かに似てると考えてみると、アイヌの人たちが「イオマンテ」*をする時に同じような感覚を味わっています。最近は北村皆雄さんの「チロンヌプカムイ イオマンテ」(*)という映画が上映されて、キタキツネのイオマンテが映画になっています。人間の子どもと同じように育てた動物を殺すときに、深い悲しみに暮れると同時に、肉をいただく時には大きな喜びに満たされるというような矛盾した感情を抱くわけです。

*イオマンテ:アイヌの代表的宗教儀礼。熊祭という。クマの子を2冬ほど飼育し,冬,殺して祭壇に祭り,肉を共食し歌舞を行う。参照:コトバンク

参照:「チロンヌプカムイ イオマンテ」公式ホームページ

これがアニミズム的な深い感情ということだと思うんです。人間と同じような魂が、動物にもあり、その魂を適切に礼節を持って送り返すということをしなければいけない。それをしたうえで初めて肉がいただけて、祝祭が行われて、芸能が生まれ唄が生まれ、喜びを表現するという芸術の発生にもなっているのです。

狩猟と芸術を結ぶ大きな深い通奏低音のようなものとして、一つは魂が奪われているという死への「悲しみ」の表現というのが1つですね。もう1つは死を乗り越えて、肉がもう一度再生されるという、「喜び」に変換されていくんだということですね。

これが死と再生ということになってくると思いますが、恐らくアニミズムが関係するとすれば、狩猟は単に殺生することではなくて、単に肉を手に入れるという商業行為でもない。

自然からギフトを送り与えられてくる、ということです。

それを受け取るためには、技術と態度と世界観が必要で、それを持っている限りはこの宇宙、自然の中でちゃんと生きることができるけれども、これを失った時には大きな喪失がおこってしまうだろうというのが、古来の狩猟、あるいは漁労も含めて自然から命をいただくという基本的な考え方になっているのかと思います。

そういうところにもアニミズムは働いています。アピチャッポンの映画に出てくる、突然死者の霊が出てきたりというような世界観も同じで、向こうの世界とこちらの世界がつながっていたり、大きなエネルギーが、有機体と有機的の間をつねに駆け巡っていたり、何かギフトのような形で送り与えられたものを別の人に渡したり、という贈与思想としてできあがっているというのが、中沢先生の「純粋の自然の贈与」*という本の大きなテーマだったと考えています。

*中沢新一著 「純粋な自然の贈与」 講談社 (2009/11/10) amazon

藪本:

そういう意味では、ユリイカの「異化されたゾミアの物語——アピチャッポン・ウィーラセタクン『真昼の不思議な物体』をめぐって」の中で「映像のアニミズム」という表現を書かれていましたけれども、いままさにいわれたようなことが「映像のアニミズム」という意味でいいのでしょうか。

石倉さん:

そうですね。アニミズムというものを、単に「土着的世界観」とか、「全てに命が宿っている」と捉えると、「もののけ姫」のようなアニメーションが「アニミズム」だということになります。

けれども、おそらく「アニミズム」を映像化すると、アピチャッポンの映画のように、別の形で異化された世界観になると思っています。「光の墓」だと、終盤で眠っていた兵士の魂が、それまでは若い女性に出ていたのが、別の人も兵士の心を覗くことができるなど、魂が行ったり来たりする状況が生まれます。ここでは単に実体としての魂を描くのではなく、イメージの発生そのものが、魂の問題として扱われている。それこそがまさに、「アニミズム」という有機体をこえた世界観だと思っています。

10.憑依型?脱魂型?様々なアニミズム

藪本:

先日、石倉さんとお話していたとき、「憑依型アニミズム」と「脱魂型アニミズム」という、いろいろな類型があるというお話をお伺いしました。私自身は、東南アジアや熊野地域にいたので、「憑依型のアニミズム」の方はピンとくるのですが、「脱魂型のアニミズム」というのはどういうイメージなのでしょうか。

石倉さん:

そうですね、「憑依」と「脱魂」というのは宗教人類学でよくいわれる言葉ですね。

魂が外からやって来てついてくるというのが「憑依」です。まさにアピチャッポンの映画だと、死者の霊と対話できるとか、眠っている人の魂を憑依させる、といういったシーンが出てきます。

これに対して「脱魂」というのは、自分の持っている魂が、天上界や地下界に旅をして、最後には戻ってくるという考え方です。受動的なのか能動的に出ていくのか、受け入れるのか、外に出ていくのか、という違いがあるとよく言われています。

今の人類学者の議論では、シベリアや北アメリカのアニミズムは、シャーマンと深い関係があるというものがあります。社会の中で特別な職能にあるシャーマンのような存在が、「死者」と「生きている人」を媒介して繋いでいるという考え方で、これが脱魂と関係しています。

つまり、「シャーマン」だけが、死者の世界に旅をしてつないでくれるという考え方です。

これに対して「憑依者」は、シャーマンというより、むしろ「誰か」が突然憑依されたとか、「複数のシャーマンとも限らない者たち」が憑依を担っているというものです。日本にも「いたこ」*がいますが、シャーマンというよりは「憑依の主体」になっています。「代弁者」になったり、「予言」を語ったりするという意味では、特別な存在ではありますが、受動的なメディアと考えることもできます。

*いたこ:東北地方北部に広く分布する口寄せを業とする巫女(みこ)。参照:コトバンク

特に「南米アマゾンのシャーマニズム」と「東南アジアのアニミズム」の違いという形で議論され始めていますね。僕がアピチャッポンの映画から感じるのは、シャーマニズムというよりは、憑依型アニミズムというものですね。ただ、このように人類学的に分類すると、つまらないものになってしまいますね(笑)。

藪本:

ありがとうございます。論考の中で、私もアピチャッポンはシャーマンじゃないのか、という議論をさせていただいています。

アピチャッポンとは2回会ったことがあって、政治の話になると燃え上がる部分があるけれど、優しく親切な、ある種「普通の人」ではないかなと思いました(笑)。でも、このような普通の人がむしろシャーマンになれるということが重要なのではないのか、という話を石倉さんとお話させていただいたことがありますが、こちらの真意というものを伺いたいと思います。

参考:紀南アートウィーク「熊野とゾミア -アピチャッポン・ウィーラセタクンの表現を起点に-」

11.アナキズムとは何か?

石倉さん:

「アニミズム」と「アナキズム」ということに関わってくると思います。アナキズムというのは、権力者の支配から逃れ、自由を強調する考えです。松村圭一郎さんの「くらしのアナキズム」という本がありますが、いろいろな議論が出ていて面白いですよ。きだみのるさんの「気違い部落周游紀行」という本には、「民主主義」というのは多数決ではないという話があります。

対立意見を持っているグループがあれば、そこに話をしに行って、一致点を見つけるのが必要で、「世話焼き」が必ず出てくる。その世話焼きが地域の意見を集めて形成され、国のような大きなシステムに支配されないための地域の知恵なんだという議論がありますよね。

おそらくアピチャッポンさんは世話焼きだと思うんですよ。

藪本:

私もそう思います。

石倉さん:

例えば、同じ役者さんをずっと作品で使いますよね。交通事故にあった俳優さんに対して、交通事故にあった役を作ったりします。俳優さんの一生に自分はかかわっていくんだ、という意識で、映画という媒体を通した新しいコミュニティーを作っているという意味では、シャーマニズム的な表現もあります。ただそれだけではなくて、大きな意味でのアナキズムのコレクティブというか、集合的な人間関係を構築するのがとても上手だと思います。

藪本:

そうだと思います。アピチャッポンに関するインタビュー内容を記録をみていても、非常に世話焼きなことがわかります。非常にコミュニティーを大事にする方だと思います。そういう意味では田並劇場も、そういう場所になっていくんじゃないかと思っています。この場所も、行政からお金をもらわずに自活してやられています。非常にアナキズム的ですよね?。

アナキズムは「無政府主義」といわれたりしますが、「思想」としてではなくて、「生き方」としてのアニミズムがこれから重要になっていくんじゃないかと思います。

林さんにお尋ねしたいのですが、どうして行政からサポートを得ずにやられているんですか。

澄蓮さん:

意識して避けているわけではないんです(笑)。4年かけて再建する中でお金もとてもかかったので、一度だけ串本町の観光協会の助成制度に応募してみたことはあるんですよ。でもけんもほろろに駄目でした。

私も夫も組織が苦手と言いますか、自由にやりたいというのはあったので、先ずは自分たちが楽しんで、それを皆さんとシェアして遊べる場所として田並劇場を何とかギリギリではありますが動かしていけるのは、自由さがあるからかなと思っています。

田並というところは、鎌倉時代に都から命を受けてやって来た一族や平家の落ち武者や、よく見ると海沿いも山も移住者の痕跡の残る土地なんです。いまは基本的に若い方は都会に出ていくので過疎ですが、そのおかげで自然が残っていて、私たちのように運が良ければ、その豊かさを人以外の生命から受け取りながら暮らすことができます。

都会での暮らしやお仕事に限界を感じ始めた方が、移住を希望していらっしゃることもよくあります。東北の震災の後と、このコロナ禍がその大きな波で、自分の食べるものを自分の手で生み出したいとか、暮らしをお金だけではないもので支えていきたいという衝動は、都会でしか暮らした経験がない方の中からも、出てきているという感覚があります。

地元の方と移住者が接する機会が少ないので、直接触れ合う機会をつくるというのも、劇場を動かす理由の1つです。例えば子どもたちでも、学校では生まれた年で分割されちゃうんですけど、年も出身地も思想も関係なく、自由に触れ合っていきたいし、そういう風通しの良い環境を作りたいです。

誰でも来れて、自由に交流できて、そして日常に何か持ち帰ってもらえるような、新しいものを受け取れるような交流が生まれたらなと、そんな種を皆さんの中に蒔けたら良いなと思います。

藪本:

人口が減り、最後(?)の大型公共事業である高速道路工事が終わっても、日本のこの場所で生きていかなければいけないことを考えると、「アニミズム」「アナキズム」的なことって非常に重要になってくると思います。自分の身近な生活にあるものに信仰を見つけて、自分で生きていくような生き方が非常に大切で、実は「アニミズム」と「アナキズム」的な思想って、非常に似てる概念だと感じるのですが、石倉先生、どう思われますか。

石倉さん:

センスいいですね。そういう発想が人類学にも必要だと思います。

先ほどもお話したティム・インゴルド(Tim Ingold)という人類学者が、「3つのA」のことを言っています。それは「人類学(Anthropology)」と「アート(art)」と「建築(Architecture)」のことで、人とアートと建築というのはとても重要だという教育プログラムです。

「アナキズム」と「アニミズム」はとても重要な通底するテーマになってきていると僕も感じます。「アナーキー」って難しいですよね。無政府主義といわれてしまいますが、実は大きな権威に頼らなくても自分たちで生きていく、ということです。ですから、林さんたちが実践されているように畑を作ったり、畑に出てくる動物たちと調停点を見つけたり、干渉しあう中で、とちらもがどうやったら生きていけるのか、というような探り合いなんですよね。

ポール・ヴァレリー (Paul Valery)という思想家が「純粋および応用アナーキー原理」*という本を書いています。彼はここで「アナーキー」というのは、「証明不能なものの命令に服従することを一切拒絶する各個の姿勢である」というふうにはっきりと定義しているのです。つまり、原理的には国家や政府を否定するということではなく、もっと根本的に「証明できないものの命令に従うということは拒絶して自由を守っていく」という思想や信条の問題だというわけですね。

*ポール ヴァレリー著「純粋および応用アナーキー原理」 筑摩書房 (1986/12/1)

「アナキズム」というのは、そういう思想をお互いに持つということで、基本的には各個人が自由を守ると同時に、お互いの自由を失わずにどうやってともに生きていけるかということだと思うんですね。

そのためには色んなレファレンスや共存のための知恵、助け合いが必要なんですよね。あとは経済を考えたときに、大きなシステムによらなくても自分たちでお金をまわしていき、経済が作れるということがとても大事です。これが今、アジアのアーティストたちが自分たちで農業をして、自分たちで相互扶助の経済を作っているポイントだと思います。

日本はそういうところが苦手だったんですけど、藪本さんが出てきてくれたおかげで、おもしろい動きが紀南から立ち上がっていると思います。つまり、誰もが助成金をどうやってとるのかと、考えているところに、「自分でやっちゃえばいい」と考える人が出てきたということです。その意味では、今の林さんの田並劇場という場所や活動も紀南にとって非常に大事ですね。

実は私が住んでいる秋田市にもミニシアターができたんです。小学生の子どもを連れていくと、大人も子供も同じ目線で、世界の優れた映画に出会えるのがいいですね。世界の窓として、アピチャッポンのような世界の無意識や夢に触れられるというか、地域の小さなコアな空間を通して、世界の深い部分にダイレクトに触れられるっていうのを考えると、映画館はとても大事だと思います。

芸術祭のようなかたちで、アーティストが稀人としてやってきたり、アーティストがそこから育っていくっていうことは、地域ができる最大の貢献で、後世に残せる最大の遺産になると思います。映画館という場所も含めて紀南でやっていることが、次のステップのひな形になっていける、確かにそれを実感しているところです。

藪本:

ありがとうございます。アピチャッポンも「コーンケンに劇場を作りたい」ということを、ずっと言ってますね。

今、私がやりたいことは、資本という概念を広げて、それを自律稼働させることです。「資本」というと、現金、不動産や株式のようなものだと思うんですけど、それを再度拡張して考える必要があると思っています。資本を大きな意味で考えると、私たちの身体や場所も資本だと思うんです。これを普通に自律稼働させれば、いいだけの話だと思うのです。

私は、「公共」の概念に違和感を持っています。「公(パブリック)」とは、「私(プライべート)」に寄与する概念だと思うのですが、今の「公共」は誰のものかわからなくなってしまっているように思います。恐らく、これからはそういう時代ではなく、自分たちで信仰を持って、自立し、普通に生きていく、公共に頼らなくてもやっていける、というのが持続可能性という観点では重要なのではと思います。田並劇場さんは、紀伊半島の端っこの場所にあったとしても、世界的には、かなり先端をいっていると思っています。

澄蓮さん:

そうですね、私ははしっこや、境界線がとても好きなんです。

林と森の違いって、漢字にすると木が一本あるかないかなんですけど、森というのは神の領域で、林というのは人が作った場所だと思うんです。

うちの長男は、お化けというか、闇がとても怖い子なんですけど、我が家の奥も夜になると、ここから先には行けないという境界線が、彼の中にいつもあるんですね。確かに私も、そこでは足が自然に止まってしまう、という踏み行ってはいけない領域というものを感じることがあります。もしかしたらあの世とこの世の境界線なのかもしれませんね。

12.口承文化について

藪本:

最後に石倉先生にお伺いしたいことがあります。

ゾミア性の中でアナキズムを説明する際の重要な要素として、口承文化があると思います。

先ほど紹介した「扇祭」なども、集団の中で集合的な実践の中で、原形のないものとして語り継がれてきたものではないでしょうか。おそらく、石倉先生がユリイカの「異化されたゾミアの物語——アピチャッポン・ウィーラセタクン『真昼の不思議な物体』をめぐって」で述べられた「原型のない語り」とは近い概念なのではと思うのですが、こちらについてはどう思われますか。

石倉さん:

「原型のない語り」というのは、オリジナルとコピーの関係とは全然違うものという考え方ですね。

「正しい原点」が変形して劣化したり、コピペされて量産されていくという考え方で、ベンヤミンがいう「アウラ」が失われて「複製芸術」になっていく、または、実は複製されるからこそ、そこに再現可能ななにかが現れるということを超えて、原点のないリアリティというものが常に流動しながら自分自身を変えて、変形させて生み出され続けていくという、自己組織的な運動性があるという考え方なんですよね。

「原型のない語り」という考えは、レヴィ=ストロース(Claude Lévi-Strauss)が書いた「神話論理」という、南米と北米のアメリカインディアンの神話を、全地域対象に比較して研究したという本を読んだのがきっかけで考えたものです。これは人間が神話を生み出したのではなくて、語り手として人間を使っているだけで、神話が神話を生み出しているということを言っています。同じことがアピチャッポンの映画にもいえるのではないかと思います。

つまり、彼がいろんな映画を使って語っていることは、別の映画でも突然反復されたりして、繰り返し現れては変形されていきます。そこにある原型が出てくるというよりは、常にこの複数のテーマを反復して少しづつ変えながら、その作品でしか出てこないようなリアリティを出してくる。口承によって語られ続けるという文化を、それを映画という次元で繰り返し続けることによって、複数の神話同士が自分で考えを生み出していくようなことが、映画の中で行われているのではと推察されます。

実はこれは神話と映画という二つのジャンルだけではなくて、口承文化全体に言えることだと思うんですね。私たちは語りというものを、一つの特権的な語りではなく、複数の語りの余地を残しておいて、それを語り継いでいくことによって、地域にある魂をついでいくということをやり続けてきたと思うんです。それがおそらく、「ゾミア」というものを今後いかしていくうえでも、重要なポイントになるんじゃないかと思います。

13:根について

藪本:

さて、最後に「光の墓」の話に戻りますが、あのネオン管はなんだったのかというのは、みなさん気になっているのではないかと思います。勝手な私の感想ですけど、あれは「根っこ」なのではないかと思いますね。エマヌエーレ・コッチャ(Coccia,Emanuele)は「根は天体だ」といっています。、根って暗いイメージがあると思うんですけど、光り輝いていたあのネオン管は「根」ではないのかと、直感的に感じていました。

(*)エマヌエーレ・コッチャ著 「植物の生の哲学: 混合の形而上学」 勁草書房 (2019/8/31)

澄蓮さん:

熊野も「根の国」と言われますよね。

私の本名は、実は「茎子」とかいて「けいこ」といいます。私にとっては、繋ぎ手としての自分の役割を教えてくれた大切な名前なんですけれど、和歌山に来てすぐに出会ったある方に、「あなたはスミレちゃんね!」って名付けられて、黄泉の国、根の国に来たら新しい名前をもらえるんだ!、と思って(笑)。それから当て字をして澄蓮(スミレン)と名乗っています。

私は「茎」ですけれども、息子は夫に会うずっと前にもう「葉」という字のつく名前が降ってきていました。身籠ったタイミングも、誕生のエピソードも、産まれた後にも、「葉っぱ」が来た!という、名前に関連するシンクロニシティが驚く程たくさんありました。先ほどお話しした東京の長屋で自宅出産したのですが、生まれて3日間は暮らしの場が特別な光をまとっていました。ひとが生まれる瞬間、死ぬ瞬間って、本当は暮らしのなかにあったんですよね。そこから得るものって本当に大切だと思っています。

娘は和歌山に来てから授かったのですが、田並の海って、自然に穴の開いた石がゴロゴロと落ちているんです。そこに息を吹き込んで石笛*にして、音を出します。ほら貝で低い音、石笛で高い音を出して、天と地をおさめる音にしたと聞いています。

*石笛:球形、鶏卵形の石製の気鳴楽器(笛)で縄文時代の遺跡から発掘された、日本最古の笛です。 高い周波数の澄んだ神秘的な音を奏でる岩笛は、現在では一部の音楽家によって吹き継がれています。出典:日本文化いろは事典

その石笛を家族で探している時に、勾玉のような石と出会って、それが胎児の形だとしたら目の位置に小さな穴が開いていました。その時に次に授かる子どもの名前が降りてきて、「根」という字が浮かんできました。「根っこ」というのは、地中の世界に広がっていて、普段は見えていないのですが、無意識とか目に見えない世界に張り巡らされていて、実は未来と繋がっている!というビジョンが湧いて来ました。そんな子ともうすぐ会えるんだ!!とワクワクしたのを覚えています。

直感で決めたことが、後になってから理由が分かるというか、このためにあの時こういう判断をしたんだなというのが、未来になってから腑に落ちるという経験がとても多い気がします。「根っこ」は未来に伸びていて、そこから私たちは栄養をもらっている、という気がしています。「虫のしらせ」の声をちゃんと聞けるようにアンテナを磨きながら、この土地に導かれた意味を見つけられたら、と思います。

14.質疑応答

藪本:林さん、ありがとうございます。

さて、そろそろ時間が迫ってきましたので、ご質問があればお受けします。

参加者①:

澄蓮ちゃんの友達です。

ちょっとまえに移住してきました。質問は、「生きていくことと場所」について言われていた、「秋田や熊野はちょっと国と距離をおいている」と言われていたのは、どういうことなのかというのを聞きたいです。

というのは、すごく理想的な自給自足の暮らしをしていても、生きにくいところがあって、なんとかしたいという思いがあります。

次女も今日、ここに来たかったけれど、子どもを見てもらえる人がいなくて来れなかったんです。「今日、子守りお願いね」って気軽に頼めるような、ここをちょっとでもよくしていけるようにして暮らしたい、というのを思いました。

藪本:

まさに「よく生きるための場所」の議論についてですが、実は明日からイタリアのベネツィアに行く予定なんです。イタリアは、精神病院が廃絶されている場所なんですが、その理由を石倉先生に解説頂きたいです。

石倉さん:

はい。松嶋 健さんの 「プシコ ナウティカ―イタリア精神医療の人類学」というとてもおもしろい本があります。イタリアは重度の精神病者を病院に囲って、一般の社会人から見えないところに隔離するということが、お互いにとってよくないということで、廃絶することが決まりました。

バザーリア法というんですけど、各地域でもともと精神障害の方をケアするような文化があって、その地域性の中で、地域の文化を守るだけではなくて、病人をケアしたりするのと同じ感覚で、さまざまな人間や精神のありかたを現代的に構築しなおそう、というものです。

秋田と熊野が似ているんじゃないかという話ですが、「暮しの手帖」初代編集長の花森安治(*)さんの「内閣を変えるのはむずかしいことじゃないけども、その家の味噌汁の味を変えるのもとても難しい」という言葉があります。

(*)花森安治:ジャーナリスト、編集者、装丁家。1935年東京帝国大学文学部美学科卒業。戦後、1948年に大橋鎮子とともに婦人家庭雑誌『暮しの手帖』を創刊。参照:コトバンク

内閣は1日2日なくてもなんとかなるけれど、暮らしはなくすわけにはいかないということです。生存にとって、もっとも重要なのは、食べることや眠ること、生きることであって、それは政府を持つということよりも根源的なもので、それを守ることが「アナキズム」だということですね。

別の言い方をすると、国家という1つの枠組みの中で、次の社会を用意して実現すること、自分たちの中でこの社会ではまだできていないことを実験的にやってみることも、それもアナキズムだということです。

これは反社会や反国家ではなくて、むしろ脱国家であり、国家に頼らないで基盤である生活を守っていくということなんですね。明日から藪本さんが見てくるであろう、イタリアの地域社会というのは参考になるし、他にも世界中には参考になる地域や場所があるので、それをつなげていくということがこれから大事になってきます。

藪本:

ヴェネチア・ビエンナーレで友達のアーティストに会いに行くんです。彼らは、イタリアでプロジェクト型の民主主義を立ち上げるといいます。自分たちで脱国家的なる相互扶助のコミュニティーを作っていくそうです。

その意味で、さきほどの質問の問いにお答えすると、きっと田並劇場が起点となって、「娘さん、預かってもらえますか」という問いに、皆が手を差し伸べることができるコミュニティーになっていくのではないでしょうか。

他にご質問のある方はいらっしゃいますか。はい、ではお願いします。

参加者②:

アピチャッポン監督は、アニミズムやゾミアというのを考えて映画を撮っているんでしょうか。

藪本:

アピチャッポン自体は、あまりアカデミックな世界に興味はないと思います。どちらかというと、日本の小説や漫画を読んでいます(笑)。学術的なことはあまり考えていないと思いますよ。今回の論考を英語化してアピチャッポンに送ったんですが、「サンキュー」しか返ってこなかったので、あまり興味がないのかと思いました(笑)。

参加者②:

ということは、無意識でストーリーを作られているということなのでしょうか。

藪本:

直感を組み合わせて作っているのかもしれないですが、そこまではちょっとわからないですね。ただアーティストさんは、右脳で直感的に作られていると言われますが、最近評価されている作品はどちらかというと左脳理論で作られたものが多いですね。もしかしたらアピチャッポンも芸術史や美学史とかを意識して作っているのかもしれないですね。

石倉先生、どう思いますか。

石倉さん:

僕はアピチャッポンさんとお会いしたことがないので、人となりはわからないですが、一つだけ直感として思うのが、「無意識過剰」ということだと思うんです。

それは多くのアーティストに共通していえることで、最初から「アニミズム映画を作ろう」とか「アナキズム作品にしよう」と思っていると、なかなかいいものになっていかないです。

それよりも、今まさに「無意識」と言われた通りで、人々がまだ言葉にしていないもの、見たことがないもの、世界にまだ生み出せていないものに入り込んで、そこで自分を1つのフィルターにして映画にするというのができるのが、アピチャッポンであると思います。

研究者は後付けで、それが「アナキズムだ」「ゾミアだ」と解釈していく。解釈にも想像性が宿っているので、その解釈行為そのものが次の想像に跳ね返っていくというのが批評行為だと思っています。

参加者②:

もう1ついいですか。澄蓮さんがお子さんを産むときに死を考えたというのは、どういうことなんでしょうか。

澄蓮さん:

アーティストの夫と結婚して、彼の展示会のために行った慣れない環境で子どもを授かったんですけど、世界がひっくり返った様な不安定な精神状態になりました。自分と異なるDNAに侵食されて、何かが崩壊しそうでした。その時に居たのはポルトガルでしたが、金ピカの教会や石畳や、目に入る全てがひとの業によって作られた様に感じて、人間が凄くイヤになってしまったんです。自分も人間で、これから新しい人間を産むはずなのに。

胎児というのは、海の生物の形を初めはしていて、目が両脇にあるんですね。哺乳類になろうとする過程で目の位置が段々前の方に変化していくのですが、その時の、えら呼吸が肺呼吸になるという、生き物の進化のなかでも、海から陸に上がるという瞬間は、とっても大変だったはずです。やっぱり陸に上がるのやめた!と海に帰った哺乳類もいるくらいですから。その苦しみを母体も一緒にくぐり抜けてから、ひとという生き物の出産に至るんだ、と思い知りました。

私がエジプトに行きたかったのは、人工物の見えない砂漠に立ちたかったのもあったんですが、エジプトのヌトという女神に会いたかったんです。一番偉いとされるラーという太陽神にもお母さんがいて、彼女は毎晩ラーを飲み込んで、毎朝また産むそうです。その出産の血で空が染まって、朝焼けになるという物語りがあります。

その女神の天井画のあるお墓に行ったんですけど、人気のある他の王様のところに観光客たちは行ってしまって、そこのお墓には他に誰もいませんでした。夫と二人で木の床に寝っ転がって、そのヌトの天井画の、夜に死んで彼女の身体の中を通過していく太陽神を、ボーっと眺めていた時に、突然電気がパッと消えちゃって、しばらく真っ暗になりました。

暗闇の中に静かに横たわっている状態が数分続いて、それが私にとってはとても心地良くて、また電気がついたときに、「あ、赤ちゃんが陸に上がった」という感覚がありました。思い込みかもしれないんですけれど、ちょうどツワリが終わって安定期に入る時期で、ちゃんと哺乳類としてこの子がこの世に産まれるということを、母体である私も受け入れた瞬間というか、不思議な体験でした。

病院とか隔離された施設ではなくて、家で産みたいという気持ちはその体験で強くなりました。女性はそういう小さな死と再生を、毎月、月経という形でも経験する生き物です。死というのは世界が真っ暗になって、遠くの世界に行ってしまう、と想像する方が多いかと思いますが、実は身近に存在していて、小さかったり大きかったりしながら日常の中にあるものだと思います。私は本名が茎子なので、母となったことも、あの世とこの世を繋ぐストローになれた、すごく大切な体験だったと思っています。

参加者②:

ありがとうございます。もう1ついいですか。胎盤を食べるという意味は何だったんでしょうか。

澄蓮:

人間以外の動物は結構食べていると思いますよ(笑)。出産された女性は皆さん分かると思いますが、産後は体力が本当にガクン!と落ちるんですね。特に私は鉄分が足りない、と言われていたので、必要な栄養素を摂取する意味でも、妊娠中から可能なら食べようと思っていました。まわりでも経験者が何人かいて、初日はわさび醤油で、次の日はチャーハンにして食べたという友達もいて、貴重な体験を楽しみにしていました。

私の場合は自宅出産で、理解のある助産師さんに来て頂いたのと、その時の胎盤の状態も良かったので、いただくことが出来ました。夫が調理してくれて、半分はその時育てていた木の肥料にしました。へその緒もお部屋に干しました。ある意味宇宙船というか、タイムマシーンというか、こういうものに包まれて、命がここまで育ったんだということを実感しました。

病院で出産するとおそらくそんなことはできないと思いますが、私は見たかったし、味わいたかったし、知りたかったんです。今の現代の日本人からしたらもしかしたら猟奇的と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、口にして自分が何を感じるのかにも興味がありました。

東京で10人のお産婆さんにお会いして、「この方だ!」と思ったのは、余計なことをしないで下さる方でした。「私」が生みたかったし、「私」が自分で体験したかったので、サポートが必要でなければ、手出しせずに見守って下さる方が必要でした。

ご縁のある富士山の木花咲耶姫(このはなさくやひめ)という方は、火の中で赤ちゃんを産んだという安産の女神さまなので、彼女を祀る神社で安産祈願をして頂きました。そこでもらったお札の前に、夫が作った蜜蝋の蝋燭を置いていたんですけど、産まれた瞬間に小さい火が「シュッ」と天井まで上がって、立ち会ってくれた方の視線が逸れたんです。私も「綺麗だな」と見とれていたんですけど、そのおかげで私と夫と手を握って、ふたりで赤ちゃんを受け取ったという瞬間を体験できました。

「このはなさん」にもお祝いしてもらってすごく嬉しいお産の経験でした。本当は全ての女性に授かっている、新しい命を生み出す力を、いつも暮らしている環境のなかで体験できたことは、幸せなことだと思います。

藪本:

どうして熊野、田並の地に来られたか、すごくよくわかる内容でしたね。

時間も2時間たっておりますので、今日ゲストに来ていただいた石倉先生から最後にコメントを頂きましょう。

石倉さん:

ありがとうございます。

実は僕も長男が生まれてきたときに、助産師さんからの提案で胎盤をいただいたことがあります。妻と子どもの身体の一部であった胎盤をいただくのは衝撃的な体験でしたが、改めて人間の身体は食べようと思えば食べれてしまうんだということがわかりました。

それは、僕たちの身体は「食べる」側にだけ存在するのではなくて、常に「食べられる」ものでもあるということを意味しています。私たちは、普段はそれを抑圧していて、目に見えない形にしているのでしょうね。そうして自分たちを、生態系の頂点にいる捕食者だと考えていますが、実は常に他者によって食べられる可能性は消えていません。例えば森の中に寝ていたら、いつか何かの動物に食べられてしまうかもしれない。また、火葬されなければ、当然無数の生物によって捕食・解体されていきます。

人間も本当は大きな循環の中にいるけれど、それを文化がいろんな形で管理したり、分離したりコントロールしていて、特に国というものが人間の身体をコントロールするシステムが発達してしまっているということですね。人間は、それを超えてもう一度「食べる」「食べられる」世界という、さまざまな有機体が存在する食物循環のネットワークに位置付けられる必要があると思っています。

それを実現するのがおそらく映画であり、アートであると思います。これは、グローバルなメディアではできないことだと思います。つまり、胎盤を食べるような生々しい体験を、万民がしなければいけないということではなくて、ある意味ではそれに近いような、自然界の物質循環の過程にねざしつつ、新たな記号表現を模索していくことだと言えるかもしれません。アートという営みは、物質的な代謝の次元と、記号的な代謝の次元を繋ぐことができると、僕は考えています。

人と人との深い部分が触れ合ったり、自分の内臓的体験が外に出てしまったり、他者の内臓的体験を受け取ってしまえるような場所が必要で、それが恐らくは小さなお祭りだったり、小さな映画館なのではないかと思います。つまり、お祭りやアート、映画といったものは、単なる記号や情報の消費の場ではなくて、私たちの生と死の循環を支えているような、実存的な場であるということです。そういう意味では深いつながりを発見して取り戻していくためにも、アピチャッポンさんの映画を小さな映画館で見るということは、とても画期的なことだと思いました。

アピチャッポンさんはもちろん、カンヌやヴェネチアといったグローバルな映画祭や国際的な芸術祭の常連になっている人です。でも、それがグローバリズムの基盤の一つになってしまっているとすれば、大きな意味で再獲得しないといけないのが、小さな場所、小さな祭りなのだということを、深く認識しているのではないか、と想像します。。彼がタイ東北部をはじめとする世界中のローカルな土地の文化に関心を持つのは、そのためでしょう。この問いは、日本列島にも深く共振しているのではないでしょうか。恐らくそれを作り出している先進事例として、今日の会も含めて紀南という場所がもう一度大きなインパクトを持って世界中に再発見されたらいいなと思います。

今日はありがとうございました。

藪本:

ありがとうございました。