みかんコレクティヴ

ワークショップ『いちどためしてみてごらん / 歩きながら識る、交流する』 レポート

私たちは同じものを見ているようで、それぞれ見ているものは違う。感じ方も違う。個人の記憶や経験がさまざまに作用し、同じ出来事を別のものとして捉えていることがある。ふと人々が分かり合えない孤独を抱えているような気持ちにもなるが、そんなことはなくて、だからこそ世界は人の数だけ豊かであるとも言える。

のっけからまどろっこしいことを書いて恐縮だが、これは紀南アートウィーク2023で行われた廣瀬智央のワークショップを記録映像で振り返ったときに頭によぎった感想だ。木造の旧小学校の元家庭科室に注ぎ込む太陽の光によって、すぐに暖かい秋の日の記憶が蘇る。そこでは廣瀬の進行のもとで参加者の作業や対話が行われている。じつに穏やかな時間がゆっくり流れる風景である。それを何度も見ていると、はじめに見るのと2度、3度目に見るときでは目を止める箇所が変わっていくことに気づく。つまり、他人どころか、同じ自分であっても見方は変わっていくのだ。

さらに参加者たちはもちろん、参加動機、一人ひとりが仕事や家族と離れて参加した事情も違うし、ときおり目の前の他人を意識した自分の行動や発言によって自己省察もしている。そうした細やかな個別性を一人ひとりが抱えながら、共通の作業をしている様子を見て、冒頭のような感覚をおぼえたのだ。

さて、肝心のワークショップはこのように進んだ。まず参加者はホームセンターなどでよく見る軽量レンガを見て、似た大きさの発泡スチロールのブロックを削り、同じ形を作るように指示される。作品制作の基本的なトレーニング、模刻を体験する。これは見てとらえた形を手によって再現する一見単純な行為だが、素材の硬さや道具の扱いに慣れるまでのあいだ、自分の手はまるで他者のように言うことを聞かない。しかし、次第にナイフと紙やすりの扱いに慣れていくと、もっと細部を再現したい欲求に駆られる。映像でも、はじめの戸惑いから一変して集中力が増していく様子が短時間で見て取れる。

次に参加者は中の素材が見えなくなるまで、毛糸をぐるぐる巻きつけるように言われる。すでに二つのブロックを触ることで表面のテクスチャに馴染んでいるので、それらに沿って毛糸がしっかり巻き付くように軽く引っ張りながら、人によって規則正しく、あるいは乱雑に巻き付けていた。

さて、ワークショップはここまでが制作編で、その後作業をしていたテーブルは脇に寄せられ、全てのブロックが床に置かれた。外観が毛糸で包まれているので、もうレンガと発泡スチロールの区別はつかない。参加者はどちらかを思い浮かべ、一つを選んで手に取ってみる。そうするとふわりとした柔らかい手触りのあと、伝わってくる重さが脳の予測と違っていると手と腕の筋肉が少しバランスを崩す。シンプルな賭けによって、脳と腕の間のつながりが強く意識されるのだ。

第二部は、一転して目隠しによって視覚の働きを止める。何も見えない状態で参加者はみかんを手に取り、皮を剥き、食べる。さらに植物の葉が手渡され、それを軽く揉んで匂いを嗅ぐ。どれも視覚を奪われたことによって触覚や嗅覚が鋭敏になる経験である。とくに柑橘類は実ではなく葉に特徴がある。驚いたことに、数ある柑橘類の中から配られた葉がレモンとコブミカンであることを当てた参加者がいた。さすが日本有数の柑橘類の産地である。

最後は木造の旧小学校を出て、たわわに実をつけた木が多くあるみかん農園を歩き、農家さんから育て方や美味しいみかんの見分け方を教えてもらった。普段見ることがない収穫前のみかんの木を前にしながら、土から吸いとった養分が生み出す甘みと酸味のバランスを、どのように管理しているかを説明してもらった。みかんの縦横の比率、表面のデコボコなどに、そうした見えない領域の活動が現れていると知るのはとても面白いことだった。農家さんたちは私たちには見えていないものが確実に見えている。

さらに、子供たちには、美味しいみかんを食べることだけでなく、軽トラの荷台に乗って急斜面を走るのも好評だった。農家さんにとっては当たり前の日常が、テーマパークの乗り物級に人気を得ていた。それと、普段は毎日作物を出荷するだけだが、直接美味しいと言いながら食べる声を聞けるのがいいと農家さんが最後に語っていたことも印象的だった。

実際、多くの一次産業の生産者が自分たちがつくりだしたものが持つ価値を実感するのは簡単ではないかもしれない。それを栄養として身体に入れ、味わう人々とのあいだには仲介業者(市場)が挟まっているからだ。農家は市場の要望をもとに作物に味や形の管理している。そこでは最終的に作物の恵みを得る私たちは消費者と呼ばれる。その私たちも生産者たちがどのような作業をおこない、どんなことを考えているのかを知ることはほとんどない。

はじめて紀南を訪れた時から廣瀬は実際に農園にでかけ、多くの農家さんと話すうちに、その仕事ぶりや植物の知識に魅了される。またいっぽうで、その魅力ある経験や知識は商品としてのみかんをつくることを大きく超えているようにも感じていたのではないだろうか。農家が語る言葉には土地の歴史と結びつく話や、もっと人間や生き物がともに共存していくための知恵を感じることもあった。それは日々自然と触れることでつくりあげている文化そのものである。市場に商品を出すという行為だけでは、とても語り尽くせるものではないのだ。

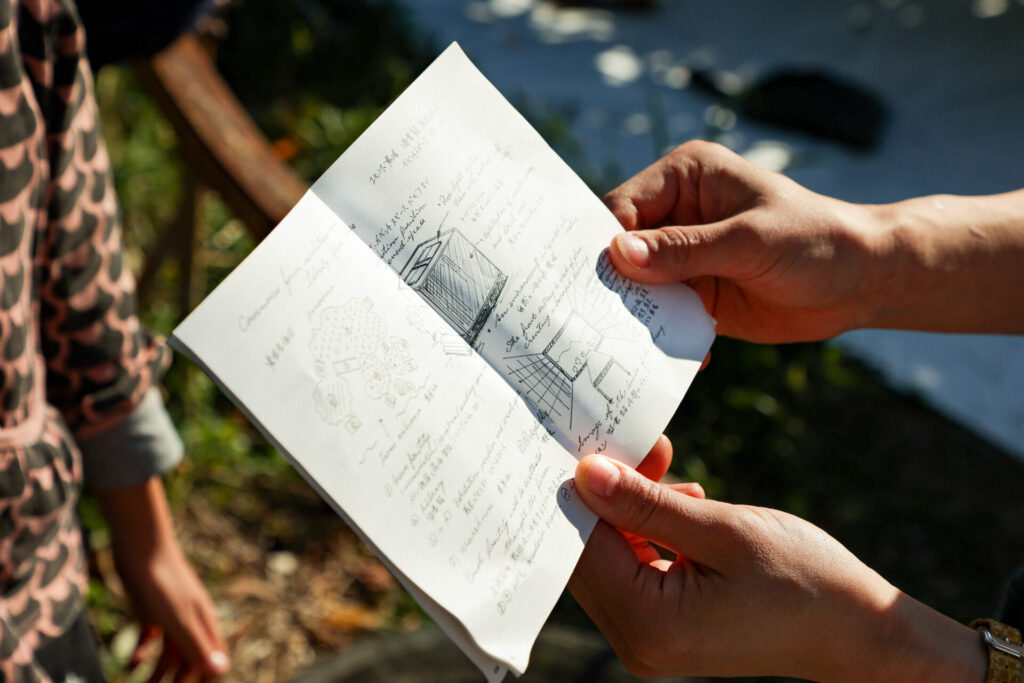

そして廣瀬はこう考えた。商品の生産が生活の生業として重要なのはよく理解できる。ただ、それに留めず、みかんづくりの豊かな知識と経験が解き放たれるような場所をつくりたい−という提案が「コモンズ農園」という構想にむすびつく。背景には、イタリアでワインをはじめ豊かな食文化を生み出す農家を訪ねてきた経験があったであろう。

今年制作した小さな冊子「アートプロジェクト〈コモンズ農園〉」のなかで彼は、生き物たちが互いに依存し合う微生物の世界を探求した南方熊楠のマンダラ図を掲げ、分業化された産業や社会の分断を乗り越える可能性を考えるために、農作物を育てるながら異なる立場の人々が集う場を構想する。

それははたしてユートピアなのだろうか。理想郷やどこにもない場所なのだろうか。モノを作り、自分の感覚を確認し、植物の豊かな恵みを感じ取り、そして農家だけでなく地域のさまざまな人が集まり、語り合う実践は、紀伊田辺の10月のある日に、木造の旧小学校と農園を舞台に実際におこなわれていた。暖かな秋の一日は、そんな「コモンズ農園」の未来の姿を一部垣間見るような体験だった。

住友文彦(キュレーター)

写真全て:下田学(coamu creative)