みかんコレクティヴ

みかんコレクティヴの現座標 (後編)

–ヴェネチア・ビエンナーレとドクメンタを巡って–

紀南アートウィーク 藪本 雄登

前編、中編に続き、第59回ヴェネティア・ビエンナーレ(会期:2022年4月23日〜11月27日、以下「ビエンナーレ」)とドクメンタ15(会期:2022年6月18日〜9月25日、以下「ドクメンタ」)を実際に巡ったことを踏まえ、「みかんコレクティヴ」に活かすべきことについて述べる。

ビエンナーレとドクメンタにおいては、特に植物と人間を題材にした作品が多く展示されていたことから、今回は、現代の動植物を巡る議論とそれらの作品について考察を行う。

1 はじめに -人間と植物の「コンヴィヴィアル」な関係とは-

(1)「植物的転回」について

植物は、人間の視点からすると欠如だらけの存在である。植物は、一般的に、分割可能で個体性がなく(?)、感覚器官を持たず(?)、動けず(?)、感情がない(?)のに対して、人間は、多様な感覚器官を保持し、自由に思考し、動き回って、感情的になって喜んだり、苦しんだりする。そのような壊れやすい本質を持っている人間は、それがゆえに、常に怯えながら生きざるを得ない[2]。人間を含む動物は、ほとんど未知のものしかない外の世界に常に立ち向かわなければならないのに対して、植物は、基本的にその場所に留まりながら、困難に直面しても、その環境に順応しながら、一時的に死に瀕しても、自身の残骸からまた復活することが可能だ[3]。ここでは、その動物系の脆弱さを認めた上で、人間/植物との関係性について再考していきたい。

発光する花々がアルセナールで異様な存在感を放つ。1962年にパリに移住した工藤は、科学やテクノロジーの発展が著しい時代において、人間、自然、テクノロジーが相互に絡み合う中で、日々の生活から魔術的な要素が失われていたことを感じていたのだろうか。不自然な蛍光色に彩られた植物のインスタレーションに、人間の欲望に染め上げられていく植物の姿を垣間見たような気がした。

近年、人文学や人類学の分野では、前編で述べたダナ・ハラウェイの「伴侶種」をはじめとして、アニマルスタディーズが急速に発展しており、人類学の「動物的転回(The Animal Turn)」という言葉が用いられている。さらに最近では、人間と動物の関係と比較して、人間と植物の関係について関心が持たれてこなかったことから、動物的転回の文脈を踏まえて、「植物的転回(The Plant Turn)」という言葉が謳われるようになってきている[4]。

しかしながら、「動物」と同じ文脈で「植物」を捉えてよいのだろうか。この問いに対して、筆者の感覚と重なるのが、フランス人哲学者のフロランス・ビュルガ(Florence Burgat)の指摘である。動物生命現象学や動物権利論の立場から記述した『そもそも植物とは何か』(原題:Qu’est-ce qu’une plante?)では、イタリア人植物生理学者のステファノ・マンクーゾ(Stefano Mancuso)等が提示する「植物の擬人化」、「植物権利論」や「植物中心主義」等に対して、冷静な批判が展開されている。筆者の理解では、植物は、動物にとって「本質的な他者」であり、植物の擬人化や植物の権利主体性の議論は、「異なるものとの等質化」をもたらす可能性がある。つまり、他者の視点を否定し、奪ってしまう危険性を孕んでいるのではないか、ということである。

このように、生命としての「生存」原理が異なることを踏まえて、むしろ対極的な存在として、構造的に混沌の中で共存しながら、どのように多元的に均衡していくのか。すなわち、中編で述べた「植物と動物のコンヴィヴィアルな関係」をどのように築いていくのか、ということを思考することが重要ではないだろうか。

(2) 貶められた植物という存在、そして、反転する世界へ

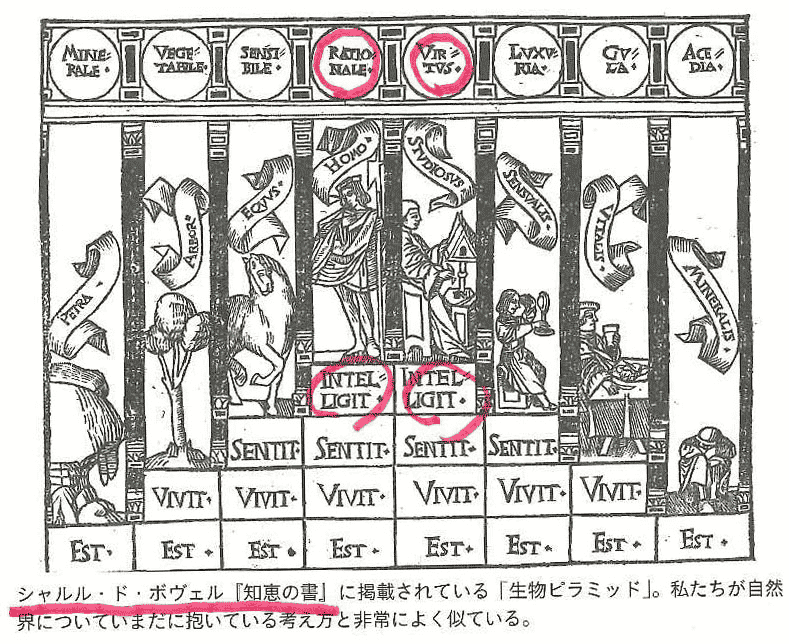

西洋世界において、1400年代後半にシャルル・ド・ボヴェル(Charles De Bovelles、1479-1567年)が著した『知恵の書』の生物ピラミッドの通り、「Intrelligit」な人間を最高位として、植物は底辺に位置し続けてきた[5]。マンクーゾが述べる通り、この点に対する見直しが必要なのは事実だろう。

出典:松岡正剛の千夜千冊(https://1000ya.isis.ne.jp/1613.html)

マンクーゾは、「地球上のあらゆる環境を支配している植物は、地球上の多細胞生物の99%を占めている」、そして、「地球に暮らす全生物の総重量の少なくとも80%は植物[6]」であり、「人間をはじめとする動物は、植物と比較すると、ごくわずかな割合しか占めていない[7]」と述べている。実際に、動物は、空気、食料、エネルギー、衣服、住居等に至るまで、ほとんど植物に異存している[8]。

大気や食料は説明するまでもないが、例えば、エネルギーについては、ロシア人植物学者のクリメント・チミリャーゼフ(Kliment Timiryazev、1843-1920年)が「植物は地球と太陽とをつなぐ環である[9]」と述べた通り、石炭、石油、天然ガス等のほとんどの化石燃料が、太陽エネルギーが地中深くに蓄積されたものであり、植物がその媒介となっている。つまり、人間は、植物が存在しないと、全く成り立たない存在なのである。

ビエンナーレでは、ナイジェリア系アメリカ人のプレシャス・オコヨモン(Precious Okoyomon)が、人間を土に一度解体し、自然の視点から、不可視の世界を組み上げる。自然から見ると、人間と土は、ほとんど変わらない存在なのだろうか。

アルセナールの中に、土と植物で満たされた植物園があった。かつての奴隷を象徴するような土人形と蔓の生えた植物は、サトウキビだと思われる。アルセナールで鬱蒼と伸びるサトウキビは、植民地の奴隷達と人間による自然の支配を物語るのだろうか。それとも、サトウキビの世界的な繁栄のために、実は、植物の思惑どおりに、人間全体が奴隷のように働かされていることを暗示しているのだろうか。植物園の複雑に曲がりくねった長い道のりが、そのような植物と人間の歴史を想起させる。

また、中国人アーティストのジェン・ボー(Zheng Bo)は、植物と人間の生殖活動に関する作品を継続的に発表している。筆者は、この映像を見たとき、ランとハチの偽交尾を思い出した。ランの一種であるオフリスは、ハチの擬態を思わせる花容をしており、雄バチは花容を雌バチと認識して、オフリスに飛来し、そこで雄バチは体を震わせる。この偽交尾によって、オフリスは花粉を獲得するのである。

ジェン・ボーの映像作品では、(擬態すらしていない)シダ系植物に対して、人間達は体を震わせている。これは、生存能力を低下させている人間へのアイロニカルな批判なのだろうか。ただ、オフリスの生態を踏まえると、同作では、人間の存在は否定されておらず、人間と植物との協働の必要性を改めて確認させられる。

また、映像作品の中盤では、上下の構図が逆転し、人間の姿は小さく映し出されるのみで、植物の存在がさらに強調され、人間は植物の中に「浸さ」れる。これは、動物から植物への視点の切り替わりを意味し、人間と植物の多元的な視点を公平に提示しようとしているのではないだろうか。

ジェン・ボー(Zheng Bo)は、生物学や植物学等の専門家から知見を得ながら、人間や植物を問わず、生命との絡まり合いについて、オルタナティブな道を切り拓こうとしている。スウェーデンの森において、5名の男性ダンサーは、植物(シダ)と交わりながら、人間と植物の新たな関係性を挑発的かつ官能的に示し出していた。

(3) 環境と空間を結ぶ植物

植物は、太陽を心臓として、天空と大地を結ぶ循環路の、ちょうど毛細管の部分に相当する[10]

――三木成夫『胎児の世界』より

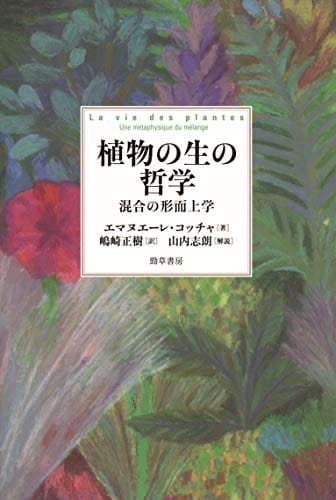

『植物の生の哲学―混合の形而上学』の著書で有名な哲学者のエマヌエーレ・コッチャ(Emanuele Coccia)は、同書において「浸る(immerse)」という言葉を使いながら、植物は、根本的に異なる原理を持つ「環境同士、空間同士を結びつける存在である[11]」と述べる。つまり、植物の枝や葉は、太陽に浸されており、太陽光の力を媒介としながら、動物や人間等に空気や食料を提供し「中空に存在する生命」を支えている[12]。

ドクメンタでは、ベトナム人アーティストのグエン・チン・ティ(Nguyen Trinh Thi)のインスタレーション作品が、地下空間を思わせる、過去に拷問部屋でもあったRondellの真っ暗な場所に設置されていた。その地下空間に歩みを進めていくと、植物の大きな影が現れる。よく見ると、空間の中央部分から植物に光が投射されており、植物がまさに太陽の化身であることを感じさせる。

Rondellの真っ暗闇の洞窟のような場所に入り込んでいくと、円型の建物の天井や壁面に、植物の影が投影される。鑑賞者の動きを捉えて、地下世界において、巨大な植物の影が投射される。

他方、中空から地下世界に目を向けると、植物の根とそのネットワークは、目に見えない土壌の中において、微生物等に情報や空気を提供している。植物の根茎や根菌等の動きを見ても明らかな通り、現代的なインターネットやソーシャルネットワーク等のような「創発特性(複数の要素が互いに影響を及ぼし合う際に全体として現れる特性[13])」を保有し、地中に巨大なネットワークを張り巡らしている。

また威風堂々と根を張り、土地の歴史や景観と深く結びつきながら、悠久の時を過ごしてきた樹木や根は、時空を超えた存在として、世界中で物神崇拝の対象とされてきた。例えば、筆者の故郷にある熊野本宮大社の祭神「家津御子神」は、「木の御子神」といわれており[14]、「根の国(冥界)の神」であるスサノヲと同一視されている[15]。植物は、中空のみならず、土壌という地下世界や目に見えない魂等の「冥界的な生命」をも支えている[16]。

このように植物は、大気の組成、光合成や根のネットワーク等を通じ、「中空と土壌」や「過去と現在」という異なる環境や空間に相互内在しながら、互いに浸透させる作用を持っている[17]。この植物の特性を踏まえて、コッチャが「植物は海が存在しない場所に海をしつらえた」[18]と述べる通り、まさに植物は陸地に「海」のような概念を持ち込み、人間と植物、そして、生死や自他等、全てが浸り合う「生命の土台(根源的な場[19])」を生み出したのである。

2 人間と自然を結ぶ植物

(1)動物と植物のあいだ

植物と動物のあいだを思索し続けた人間といえば、和歌山県紀南地域が誇る大博学者であり、動物の「熊」と植物の「楠」の両方の名を持つ南方熊楠が真っ先に思い浮かぶ。熊楠が最も深い関心を寄せていたのが「粘菌(Physarum)」であった。今や粘菌は生命研究の最前線にあり、熊楠の直感の正しさが広く認められている[20]。というのも、粘菌は、動物と植物の境界領域にあり[21]、つまり、「動物でもあり、植物でもある」両義的な存在であって、生命の原初形態や自然と人間の関係を思考する上で、多くのヒントを与えてくれるからだ。

この熊楠の直感と繋がりを見せるのが、解剖学者の三木成夫(1925-1987年)だ。三木が「植物のからだは、動物の腸管を引き抜いて裏返しにしたものだ。根毛は露出した腸内の絨毛となって、大気と大地にからだを開放して、完全に交流しあう[22]」と述べている通り、人間の身体と植物の根は繋がり合っている。この点、アメリカの地質学者であるデイビット・モンゴメリー(David R. Montgomery)も、「植物の根と人間の大腸は同じ機能を持っており、ここには境界はない」と述べる[23]。その意味で、人間の視点からすれば、「植物は、生物上の身体の一部(その逆も然り)」として捉えられる可能性があるのではないだろうか。これは、人類学者の石倉敏明が述べる「外臓[24]」の概念と接合する。つまり、食を通じて、身体における内臓は、口と肛門を通じて一つのチューブのように開かれ、植物の根を通じて、体の外の世界と地続きに繋がっており、人間の内臓的な体験が皮膚を超えて、外の環境と繋がるときに「外臓」という観念が生じえる[25]。

この点、ブラジルのロサーナ・パウリーノ(Rosana Paulino)は、植物と人間の関係を模索するアーティストである。彼女の作品では植民地主義、奴隷制や女性差別等の人間の負の歴史に焦点が当てられるが、描かれる対象は両義的な存在(植物でもあり、動物でもある存在)であり、植物と人間の関係の新しい関係のあり方を提示する作品でもあるのではないだろうか。その存在から伸びる「根」や「葉」は、三木や石倉の言葉と響き合うのではないだろうか。

女性の体から広がる根が印象的なドローイング。ブラジルにおける植民主義や奴隷制度を批判するロサーナ(Rosana)は、主人の子に母乳を与える過去の黒人奴隷女性と植物の存在を重ね合わせている。そして、人間は植物なのか、植物は人間なのか、という問いを示す。

(2)そして、根源(根元)へ

千百年来斧入れざりし森林は、諸草木相互の関係はなはだ密接錯雑致し、

近ごろはエコロギーと申し、

この相互の関係を研究する特殊専門の学問さえ出できたりおることに御座候[26]

――南方熊楠(1911年11月19日付川村竹治宛書簡)

この熊楠の言葉は、みかんコレクティヴの思想の中核でもある。熊楠は、個別の生命のみならず、植物同士、動物と植物、植物と無機物等を超えて、場所や空間における生命の混合した関係性を重要視した。私達は、植物の擬人化や植物権利論等の流行りの「エコロジー」とは一線を画し、熊楠の思想のように進歩より根元的な運動を志向していきたい。すなわち、熊楠の「エコロジー」とは、上下に伸びる「樹木」の先端や進歩を目指す運動ではなく、薄暗い根元から左右に広がる混沌とした退化的かつ根茎的な運動なのである[27]。また、この熊楠の思想を生み出した和歌山県紀南/熊野地域は、日本神話上、「根の堅州国」といわれる場所であり、「根元」を考える上で極めて重要な場所である。

「根」は、プラトン(Platon、紀元前427-347年)やマンクーゾが述べるように植物の「知性」を司る場所(?)といわれており、ドゥルーズ・ガタリ(Gilles Deleuze&Guattari)の「リゾーム(根茎)[28]」の概念等をはじめとして、思想的にも重要な器官である。例えば、根については、早逝したフランス人女性哲学者 シモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil、1909-1943年)が、「根を持つこと」について述べている。「根を持つこととは、人間の魂のもっとも重要な欲求であると同時に、もっとも無視されている要求である」と述べており、「人間や生命における根源的な欲求」である[29]。ただ、ツリーのように単一的な主根や側根を急進的に伸ばし続けることは、不要な枝や根を切り落とし、排他的な純化構造を生み出す危険がある。近代においては、ラディカルな思想は、ナチスのホロコーストやユーゴスラビア紛争における民族浄化等のジェノサイド(大量虐殺)の一因になった背景がある。他方、ツリー状に根を伸ばすことが重要視されるモダンに対して、現代のポスト・モダンの世界では、根を完全に切り離してしまう根こぎの動きが強くなってしまった。その結果、グローバリゼーションや経済植民地主義による世界的な均質化や標準化の問題に、私達は直面している。

この文脈において、中庸的ではあるが、フランス人キュレーターのニコラ・ブリオー(Nicolas Bourriaud)は、「ラディカント[30]な芸術」という概念を生み出している。「ラディカント(Radicant)」とは、熊楠の思想のように、単に主根や側根等の先端を伸ばすことを重要視せず、前進するにつれて、ネットワーク上に側根やひげ根を伸ばす有機的な運動を意味する(「リゾーム」との相違は、芸術を扱う観点から「主客」の存在を認めている点にある、と筆者は考える。)。つまり、ラディカントであるということは、自らの根を異質な文脈やフォーマットの中で、再度伸ばしていこうとする動きである。例えば、人間でいえば、移民者、亡命者、都市の放浪者であり、植物でいえば、アイビーのように主根に固執せずに、みずからが触れる表面からあらゆる方向に向かって、根を広げ、ときには根が切断されたとしても、新たに根を張り直すような動きである[31]。ブリオーは、ここにモダンやポスト・モダンを超克する可能性を見出している。

ヴェイユが述べた通り、「根を持つことが無視されている」状態の中で、メキシコ人アーティストのフィリップ・バエザ(Felipe Baeza)は、新たな場所や時空間を浮遊しながら、新たな場所で、ラディカントな植物のように根を伸ばし、その根を張り直していく意識を直感的に絵画表現で示しそうとしているのではないだろうか。

半身人間であり、半身植物の存在からは、根や蔓が伸びている。これはバエザ(Baeza)のメキシコからアメリカに移住の経験から描かれたものだ。世界に逃亡した経験を踏まえて、アイビーやブーツ等のラディカントな植物のように、新たに根を張る自分自身を描いた自画像なのだ。

また、ラディカントという文脈でいえば、ビエンナーレでも、ドクメンタでも、前編で紹介したタオ・ニャン・ファン(Thao Nguyen Phan)、中編で紹介したニャサン・コレクティヴ(Nha San Collective)や前述のグエン・チン・ティ(Nguyen Trinh Thi)などのベトナム系アーティストの活躍が目立っていた。これは、植民地における複雑な歴史、そして、ベトナム戦争(1955-1975年)とそれを原因とするディアスポラ(移民、植民、難民等)が影響を与えていることには疑いはない。例えば、ドクメンタへの訪問の後に訪れたベルリン・ビエンナーレ(Berlin Biennale for Contemporary Art[32])では、トゥアン・アンドリュー・グエン(Tuan Andrew Nguyen)の映像作品とチュイハン・グエンチー(Thuy-Han Nguyen-Chi)の映像インスタレーションが力強い光を放っていた。

アンドリューは、ベトナム難民としてアメリカに移住し、戦争の歴史や記憶を主に扱うアーティストである。ベルリン・ビエンナーレの会場の一つであるハンブルガー・バーンホフ(Hamburger Bahnhof)では、ベトナム系セネガル人コミュニティと連携して制作された映像作品は、フランス植民地時代からベトナム戦争への複雑な歴史の後遺症を示しながらも、そこに住む人達が、根を張り直すことにより、ヴェイユが述べる魂の修復を徐々に図ろうとしている。

ベトナム人の母親とセネガル人の父親を持つ子供達の生活を映し出す美しい4面スクリーンの映像作品。セネガル人の傭兵は、フランス支配に対するベトナム人の抵抗を鎮圧するためにインドシナに派遣された。セネガル人兵士の多くは、ベトナム人女性と結婚し、子供をもうけ、戦後は彼女たちと共に西アフリカに戻った。本映像では、人種的・植民地的トラウマを共有するそのような家族の人生に焦点を当て、多くのディアスポラが文化的・世代的知識を保持しようとする苦闘を明らかにする。まさに新しい土地で、ハイブリッドな根を伸ばすことの現状や意味について、考えさせられることになる。

また、チュイハン・グエンチーの青い染まった映像と空間は、ベトナム戦争後にベトナムからタイ、そしてドイツに船で渡った女性の航海の断片を織り交ぜながら、ゆっくりと物語が展開される。本映像において、ブリオーがラディカントな芸術を述べる際によく使う「クレオール芸術」において、よく参照されるエドゥアール・グリッサン(Edouard Glissant、1928-2011年)の存在が垣間見えた。「クレオール」とは、植民地主義時代の「植民地生まれ」を意味する形容詞であり、現在では人種を問わず、植民地で生まれた者はクレオールと呼ばれる。グリッサンの「開かれた船[33]」を思わせる船のインスタレーションでは、南シナ海の船上で危機的状況から解放され海中に浮かぶベトナム難民と過去のクレオール達の歴史とが重なり響き合う。このように、どのように「根」を捉えるかを思考することが、さらに重要な時代になりつつある。

ウミガメの卵(?)と船のインスタレーション、青い光を放つ映像が非常に美しい。ゆったりと流れる映像とともに、青色に染まった空間は、まさに大海の「開かれた船」の上から青い空を見上げるような感覚だった。

3 おわりに −みかんコレクティヴ展に向けて−

―アートにおける実験と実践とは、不確実性と絶対性、善と悪、正と誤、勝ち負けといった対立するふたつの極を往還する作業だったと思います。<中略> 世界はひとつではなく、異なる個性がある複数の世界から成ると考えます。それらは決して融合されることなく、それぞれの個性を保ったまま繋がっています[34]―

―人間、動物、植物の世界を対等な立場に置きたいのです。そうすればオレンジの木も、自分の家をもつ経験を楽しむことができるでしょう[35]―

――廣瀬智央

これまでのビエンナーレとドクメンタ等の議論を踏まえ、最後に今後のみかんコレクティヴの展示や活動について述べる。人間中心主義を超え、相容れない両義性を対象としながら、そのコンヴィヴィアルな併存状態を志向し、今回、みかんコレクティヴにおいて、制作展示を依頼しているのが、廣瀬智央(Hirose Satoshi、1963年−)である。

廣瀬は、まさに「移動と持続[36]」を体現する「ラディカント」なアーティストでもある。廣瀬は、1991年にイタリアに移住し、日本人として、イタリアの地で根を張り続け、日本とイタリアという両立し得ない「文化的なアンビバレンス[37]」に直面しながら、表現活動を展開してきた。「可視化なもの/不可視なもの」「動物/植物」や「自然物/人工物」等の対極的なものを併存させながら、両義的な事柄を多元的に共存させようとする。例えば、近代社会は、視覚を通じた「目に視えるもの」を重要視する社会であるが、一方、廣瀬は日常生活の「触覚」「味覚」や「嗅覚」等に訴求することを重要視する。ミラノ滞在中、廣瀬のスタジオに宿泊させてもらったが、その部屋には、自然物と人工物の柑橘が無造作に置かれていた。手で触れたり、匂いを嗅いだりして、視覚的では捉えられない自然物の豊かな香りやその重量を改めて体感する。廣瀬の「食」へのこだわりからもわかる通り、視覚のみならず、嗅覚や味覚に訴え、それらの感覚を対等な立場に置こうとするのだ。

また、植物は、これまで述べてきた通り、人間とは生存原理が異なる対極的な存在でありながら、「環境や空間を結ぶ」機能を持ち、混沌の中で混合され続ける存在である[38]。そして、植物は、認識や感覚器官がないにも関わらず、コロニー(同一種の生物の個体が形成する集団で、組織的な行動を取る集合体)を組成している[39]。

廣瀬は、それを見抜いた上で、タイ・チェンマイでの「スパイス・ルーム(spice room、1995年)」や「オレンジの樹の家(Casa Del albero di arancia,2006年)」等に代表される表現から植物同士の関係、人間と植物の関係の再考を即す。

オレンジの香りが充満するオレンジのための場所(家)である。

家や部屋における「内/外」の概念を通じて、人間と植物の視点を相互に体験する装置を生み出した。これは前述した相互内在の議論とまさに繋がる視点を鑑賞者に与えるのではないだろうか。

出典:Satoshi Hirose ウェブサイト(https://www.milleprato.com/works_detail.php?id=49&category_id=0&pageID=5)

廣瀬がチェンマイで滞在制作したインスタレーション作品である。伝統的な高床式の家にカレーパウダーが巻かれ、スパイスのための「場」を生み出した。小乗仏教において、重要な色彩である「黄色」に染められた環境の中で、動物と植物の境界が曖昧になっていく。。

そして、廣瀬の関心は、熊楠と同様に、ミクロコスモス(小宇宙)とマクロコスモス(大宇宙)の世界に行き着く。熊楠は、顕微鏡で見る細菌のミクロコスモスと大宇宙のマクロコスモスは同一であり、すべて「大日如来」に還元されると述べた[40]。廣瀬のレモンプロジェクトやビーンズ・コスモス等の表現をみる限り、廣瀬は小さなレモンや豆に、大いなる世界を見出している。

出典:Satoshi Hirose ウェブサイト(https://www.milleprato.com/works_detail.php?id=50&category_id=0&pageID=4)

つまり、熊楠同様に、廣瀬も密接錯雑とした混沌の中にある根元(根源)を思考し、対極にある矛盾した自然、生命、身体や精神を一つに貫く「何か」を追い求めているのだろう。

この「根の国」熊野という場所が生み出した熊楠の思想と実践の系譜は、時空を超えて、私達の中にも存在している。それらを踏まえた私達の今後の実践は、現代の潮流にある「先端」を目指すエコロジーや、果実至上主義の社会のあり方に重要な問いを投げかけることができるはずだ。

「みかんコレクティヴ:内なるみかん ひらくオレンジ」で述べた通り、私達は、「人間」や「アート」を脱中心化し、「人間」、「植物」、「みかん」、「農業」、「専門家」、「制度」や「アート」等を対等な関係として再配置し、ここ紀南/熊野において、それらが混合した「根源的な場」を再度生み出していく。ビエンナーレやドクメンタを踏まえても、私達の活動や展示が、世界において、今後さらに重要な意味を持っていくこと確信しながら、ゆっくりと歩みを進めていきたい。

以 上

[1] 中沢新一、『森のバロック』、講談社学術文庫、2006年、275頁

[2] フロランス・ヴュルガ著、田中裕子訳『そもそも植物とは何か』河出書房、2021年、85頁

[3] 同上、85頁

[4] 近藤祉秋、吉田真里子編『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』、青土社、2021年、44頁

[5] ステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ著、久保耕司訳『植物は<知性>を持っている』、NHK出版、2015年、32-34頁

[6] ステファノ・マンクーゾ著、久保耕司訳『植物は<未来>を知っている 9つの能力から芽生えるテクノロジー革命』、NHK出版、2018年、158頁

[7] ステファノ・マンク―ゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ著、久保耕司訳『植物は<知性>を持っている』、NHK出版、2015年、10頁

[8] 同上、62−68頁

[9] 同上65、66頁

[10] 三木成夫、『胎児の世界』、中公新書、1983年、156頁

[11] エマヌエーレ・コッチャ著、島崎正樹訳『植物の生の哲学―混合の形而上学』、勁草書房、2019年、第3章「根の理論――天体の生命」

[12] 石倉敏明「地表空間をめぐる旅と創造 −生の軌道としての民族誌的芸術」、長谷川祐子編『新しいエコロジーとアートまごつき期としての人新世』、以文社、2022年、92頁

[13] ISディジタル辞典「創発/創発特性」https://ipsj-is.jp/isdic/4437/

[14] 紀伊続風土記において「延の熊野坐神社は本国神名帳の家津御子大神にして、家津御子は素戔嗚命の又の御名なり。」と記載されていることからも裏付けられる。

[15] 桑原康宏、『熊野 その表層と深層』、かもがわ出版、2009年、62頁によれば、スサノヲのみならず、熊野に祀られる五十猛神やクマノクスビ等のカミも樹木神、森神であるといわれている。

[16] 石倉敏明「地表空間をめぐる旅と創造 −生の軌道としての民族誌的芸術」、長谷川祐子編『新しいエコロジーとアートまごつき期としての人新世』、以文社、2022年、92頁

[17] 同上

[18] エマヌエーレ・コッチャ著、島崎正樹訳『植物の生の哲学―混合の形而上学』、勁草書房、2019年

[19] 唐澤太輔、『南方熊楠 –日本人の可能性の限界』、中央公論、2015年、「全てを包み込む大不思議」より

[20] 中沢新一、『レンマ学』、講談社、2019年、21頁

[21] 鶴見和子、『南方熊楠』、1981年、講談社学術文庫、76頁

[22] エマヌエーレ・コッチャ著、島崎正樹訳『植物の生の哲学―混合の形而上学』、勁草書房、2019年、192頁

[23] デイビット・モンゴメリー、片岡夏実訳、『土と内臓 微生物がつくる世界』、築地書館、2016年、309、310頁

[24] 石倉敏明、聞き手唐澤太輔「外臓と共異体の人類学」、2020年、EKRITSウェブサイト

https://ekrits.jp/2020/12/3980/

[25] 奥野克己、近藤祉秋、ナターシャ・ファイン編、『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』、以文社、213−215頁、2021年

[26] 『南方熊楠全集7巻』、平凡社、1981年、526頁

[27] 安藤礼二、『熊楠 生命と霊性』、河出書房、2020年、199頁

[28] ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ、宇野邦一等訳、『千のプラトー 資本主義と分裂症』、河出文庫、2010年、18−25頁

[29] シモーヌ・ヴェイユ著、冨原眞弓訳『根をもつこと(上)』、岩波文庫、2010年、64頁

[30] ニコラ・ブリオー著、武田宙也訳、『ラディカント グローバリゼーションの美学に向けて』、フィルムアート社、2022年、26、27頁

[31] 同上70、71頁

[32] べルリン・ビエンナーレウェブサイト(https://12.berlinbiennale.de/de/)

[33] エドゥアール・グリッサン著、菅啓次郎訳、『<関係>の詩学』、インスクリプト、2000年、11−17頁

[34] 『Satoshi Hirose BookⅠ:Works』、2020年、6頁

[35] 『Satoshi Hirose BookⅡ:Essays&Others』、2020年、36頁』

[36] 住友文彦「移動と持続 ――廣瀬智央の共生のための柔らかな思考」『Satoshi Hirose BookⅡ:Essays&Others』、2020年、6−7頁

[37] 『Satoshi Hirose BookⅡ:Essays&Others』、2020年、36頁』

[38] フロランス・ヴュルガ著、田中裕子訳『そもそも植物とは何か』河出書房、2021年、116、120頁

[39] ステファノ・マンク―ゾ著、久保耕司訳『植物は<未来>を知っている 9つの能力から芽生えるテクノロジー革命』、NHK出版、2018年、48頁-53頁

[40] 『柳田国男 南方熊楠往復書簡集』、平凡社、1976年、300頁