みかんコレクティヴ

みかんと人間の芸術人類学 (前編)

-「みかんマンダラ」展を終えて-

紀南アートウィーク実行委員長

藪本 雄登

1 原理を超えた「みかん」はありうるのか

みかんを育てるのは楽しい。

ただ、市場にいくと腹が立つことがある。割り合わない

あるみかん農家の言葉

和歌山県田辺のみかん農園に入る。素晴らしい景観がそこにあります。「みかん」という果実の形、大きさ、糖度等の画一的な基準に囚われず、既存の市場原理を越えた「みかん」はあり得るのでしょうか。

現代において、「みかん」が実るためには、人間の手に加えて、自然の純粋なる贈り物である太陽光や雨風といった天候の他に、成長に適した地形、土壌を作る菌類、地上から見ることができない根のネットワークや食物連鎖等、数々の要素が必要となります。ただ、その多くは、不可視であり、意識されてこなかったものばかりです。その不可視性を踏まえ、「根の国」といわれる紀南/熊野で、「みかん」を媒介に、言葉を超えた「芸術」や「呪術」を通じ、私達のあり方をゼロから考え直す必要性があるのではないでしょうか。

この点、アーティストの岡本太郎(1911-1996)は、熊野、高野山等を巡る中で記した『神秘日本』において、熊野を「暗黒と神秘がとりまく現実的、または非現実的な王国[岡本2015:141]」と述べています。「原初の芸術」といわれるラスコー洞窟の壁画も「大きく、深い、真っ暗な洞窟」で生み出された[中沢2006:5]ことを踏まえると、芸術を考える上で、熊野は重要な場所ではないでしょうか。

また、「芸術」について、太郎は「見せる、と同時に見せないという矛盾が、一つの表情の中に内包され、充実していなければならないのだ。ジレンマである[岡本2015:242、243]」と述べています。その言葉に応答するかたちで、人類学者・中沢新一(1950-)は、この矛盾みなぎる混沌の中で激しく思考し、表現し続ける人こそ「芸術家」ということができると述べています[岡本2015:259]。「ひらくべくして、ひらかない芸術。あからめることをめざすべきして、かくされていく芸術」、これはまさに「籠もる牟婁 ひらく紀南」という紀南アートウィークの主題と通じ合うように思います。中沢がいうように、このような矛盾を本性とする行為を「芸術」と呼ぶのであれば、芸術と民族(人類学)を重ね合わせ、後述する「芸術人類学」の思想と実践を深める上で、「芸術」と「熊野(紀南)」は、この上ない組み合わせといえるのではないでしょうか。

そして、イタリア人哲学者のエマヌエーレ・コッチャ(1976-)は、現代アートを「規律によって規定されず、規律を貫き、それを揺さぶることにより、社会自体が思考したり、想像したりできないことを可視化しながら、文化や社会が現状とは異なるものになっていくことを可能にする運動」と定義します[コッチャ2022:178]。その意味で、現代アートとともに「原理を越えたみかん」を求め、その土台となる「場所」の深層を読み解くために、田辺市秋津、芳養、万呂地区等でフィールドワークを重ねてきました。

私達は、同時に、「みかん」を中核とした「みかんコレクティヴ(Orange Collective)」を組成、展開してきました。「みかん」を中心に置くことによって、人間の持つ階層指向性を排し、脱領域的な思考で活動をしていくことに重きを置いています。その結果、地域の人達からは、「昨年よりも親しみやすかった」、「人も、みかんも一緒なんだ」、「移動しながらも、耕すことの重要さ」、「芸術に対する肩の力が抜けた」、「すべての物事が怪しくみえるようになった」、「展覧会自体がアート」等という様々な言葉を頂きました。

このように本稿では「みかんコレクティヴ」が構想し、日本と東南アジアのアーティスト、キュレーターの混成チームである「プロダクション・ゾミア」がキュレーションした、現代アートの展覧会「みかんマンダラ」展を振り返ります。

(2)紀南/熊野の深層と対称性人類学

心の働きのおおもとの部分に、論理的矛盾を飲み込みながら全体的な作動をおこなう「対称性」と呼ばれる知性の働きを据えることによって、宗教から経済、科学から芸術にいたるまでの広大な領域でおこなっている心の活動を、一貫した視点から再編集しなおしてみる[中沢2006:v]

今、私達は、著しい経済格差や民主主義の不均衡といった問題に直面し、人間中心の科学合理性が行き過ぎた「圧倒的に非対称な世界」の中にいます。その歪みが、ウクライナ戦争やミャンマー政変等の問題に遠因になっているのではないでしょうか。この非対称な世界に対し、熊野に関する岡本太郎の神秘思想、南方熊楠(1867-1941)の華厳的思想、中上健次(1946-1992)のアナキズム的思想等、紀南/熊野の深層には、対称的な世界を取り戻すためのヒントが多くあるように思います。

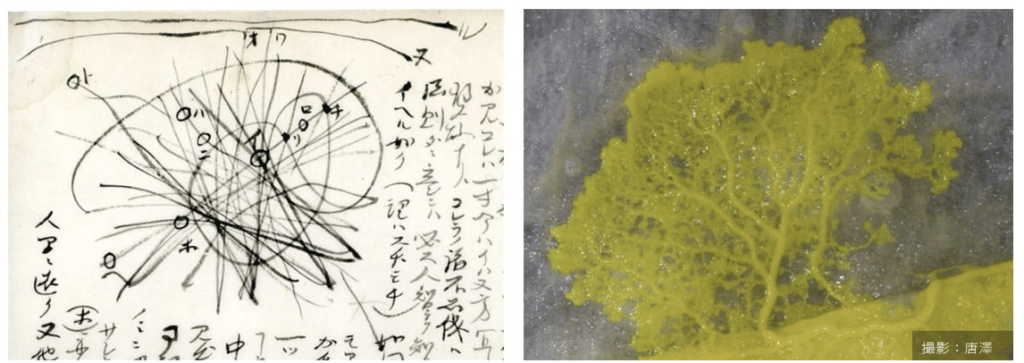

その中でも、中沢新一が提唱する「対称性人類学」、その延長線から生まれた「芸術人類学(Art Anthropology)」には、田辺が誇る大博学者・南方熊楠の存在とチベット仏教の影響があります。熊楠は、生物学者として粘菌の研究に没頭し、人類学者として神話的思考を展開し、哲学者としては華厳経の思想に基づいて自己の思想を完成させながら、神仏合祀反対運動等に代表される具体的な社会運動を展開してきました。そして、粘菌は、動物と植物の境界を縦横無尽に移動し、神話は分離的な思考を越えて異質なもの同士を繋げ、華厳の思想は小さきものの中に宇宙的な全体を見出そうとします。中沢は、「この探求は、チベット仏教において、千年以上に渡り人々によって続けられていたことと類似している」と述べており[中沢2008:4-6参照]、熊楠は高度な対称性を維持しながら、全体的な思考運動を繰り広げることによって「南方マンダラ」を生み出しました。

なお、「マンダラ」とは、心の働きのモデルとして、古代インドで作られた幾何学図であり、仏教に取り入れられながら、発展してきました。「みかん」と同様に、その典型イメージの特徴は「対称性」であり、円の中に四つの方位がでてきて、四辺でできた正方形が四つに分割されています[中沢2010:9]。日本には空海(774-835)によってもたらされ、日本の自然信仰と混じり合いながら、まさに熊楠が生み出したような円形に囚われない「自生的なマンダラ[中沢2010:20]」も生み出されています。

そのチベット仏教、マンダラと岡本太郎の思想も繋がります。太郎が、高野山で「両界マンダラ」を見た際、「気どりなく、色気なく、情緒的な効果を無視しているということが、逆に強烈な表情になっている。画面そのものは平面的で、沈潜しているが、それをとおして私のうちにひらかれて行くイマジネーションは広大である。宇宙的空間」であると述べています。そして、マンダラは、「宇宙即自分」を見出す「呪術」であるといいます[岡本2016:214、233、234」。これは太郎が、映画『岡本太郎の沖縄』で、「コマ切れに分化された存在でなく、宇宙的な全体として生きなければ、生きがいがない」と述べた通り、小さき人間に宇宙的な世界を見ようとしました。その次元における「芸術」とは、「宇宙的な全体として、人間が生きること」の「(呪)術」なのだ、と太郎はいっているのだと思います。

この文脈を踏まえて、10月14日に映画「太陽の塔(2018)」の上映会を開催しました。そこでは、同映画に登場する哲学者・熊楠研究者の唐澤太輔氏をお招きし、南方熊楠の粘菌、マンダラと岡本太郎の太陽の塔との接点、太陽の供物としての「太陽の塔」と「みかんの樹」の繋がりを模索しました。「太陽の塔」の内部の「地底の太陽」と「生命の樹」の逆転構造は、これから述べていく「人間と植物の関係」、「アマテラスとスサノオの関係」を考える上で、非常に示唆深いものだと考えています。

(3)みかんと芸術人類学

ア 鏡餅の上のみかん

さて、前置きが長くなりましたが、本題の「みかん」に触れていきます。そもそも、なぜ人間は「柑橘類」とともに歩んできたのでしょうか。なぜ日本人は、お正月に、鏡餅の上に「だいだい(柑橘)」を置き、自宅の玄関にしめ縄とともに「みかん」を飾るのでしょうか。この答えは、皆さんの色々な想像にお任せするとして、きっと日本人の「こころ」の深層と深く繋がっているのではないでしょうか。

一枚の紙きれが、鋏を入れただけで神秘の彩りを表す。(中略)このように、考えてみれば単なる約束であるにすぎないものが、現実的にわれわれの精神生活を根底からゆすぶり動かすのだ。その感動は巧緻な芸術表現よりも強烈に生活的であり得る。(中略)非芸術と思われるモメントに賭けるべきではないだろうか。その意味で宗教的・呪術的な方法、そしてその約束ごとは大きな暗示である[岡本2015:199]

近年、芸術史の世界においては、「再魔術化」という言葉に注目が集まっています。その何気ない「生活」の中にある、ある種「芸術」とはいえないような、根源的な魔術や呪術の重要性が再評価されています。その意味において、日本人、そして、世界中の人々にとって「みかん」は、強烈に「生活」的な「非芸術」ではないでしょうか。日本人の「鏡餅の上のみかん」は、太郎がいう、ある種の無言の暗示であり、私達の精神生活を根底から揺さぶる可能性を秘めているような気がしてなりません。それを模索する観点から、「果実/根」と「アマテラス/スサノオ」という二項操作という神話思考を活用して、展覧会を構想してきました。

イ みかんと資本主義

そもそも、西洋では、オレンジ(Orange)という「果実」は、太陽と豊穣の象徴として捉えられています[ラスロー2010:296、297]。また、日本でも同様に橘(みかんの原種)は、太陽神・アマテラスとその系譜を支える機能を果たしてきました[藪本2022:みかん神話 -紀伊半島と橘について思考する- ]。ただ、今を生きる私達は「果実」ばかりに目を向け過ぎているように思います。

そもそも、「Capitalism(資本主義)」の語源は、ギリシャ語 「Caput (カプート)」に由来します。それは「先端部分」や「頭」を意味し、植物においては雌しべの先端、つまり「果実」を意味します[中沢1996:93、94]。対照的に、紀南/熊野地域は、樹木や根と深い関係にある家都御子大神(スサノオ?)を祀る場所でもあり、その意味で、上記キーヴィジュアルの通り、「根を実らせるのか – 実を根付かせるのか」という非論理を孕んだ神話的な思考で、「果実」と「根」の関係を逆転させ、「果実(Capital)」の意味を捉え直す意図を散りばめています。

ウ 太陽の複数化

もう一つの視点は、「太陽の複数化」です。著者が古事記を読んで感じたことは、アマテラスの負荷が重すぎるのではないかということです。「天照」は「海照」であり、元々は天を照らす神ではなく、海を照らす国津神ではなかったか、と山本哲士氏(1948-)は述べます[山本2022:270]。今までの日本神話理論は、「高天原」、「葦原中国」、「根の国」の垂直的な三層構造になっており、ヒエラルキーの上層にアマテラスとその子孫が存在しているように思われがちですが、再度、神々の世界も水平的に捉え直し、自分たちの「場所」の神を見つける作業が必要なのではないでしょうか。そのような背景から、この度、山本氏をお招きして、「みかん神話 ―紀南の神を知ろう―」というトークセッションを開催しました。

また、VR作品の「みかん神話」では、「太陽」と「樹木/根」の関係を逆配置し、鑑賞者を逆さまの世界に誘おうとしました。

VR世界であるスイッチを押すと、「人間」と「植物」の<一>を越えて、<多>が多元的に共存するマンダラが生じる仕組みとしました。古事記成立以前の自分達の国つ神(場所の神)を捉え直し、大きな幻想(産業社会や資本主義等)とは別の原理を考える必要があります。つまり、紀南の神、田辺の神、秋津の神、芳養の神とは何か、そして、目に見えない根、菌や土壌を捉え直すことが、私達自身を捉え直すことに繋がっていくはずです。

エ オレンジと曼荼羅

続いて、タイトルの「みかんマンダラ」について述べます。オレンジ(orange)は、その語源において、今まで議論してきたチベット仏教やマンダラ等を生み出した古代インド世界と繋がります。遡れば、オレンジは、人類が誕生する以前、400万年前にメラニシアとオーストラリアが分割される前の大陸で生まれたといわれており、古代インドにルーツがあるとされています。オレンジの語源は、古代インド語であるサンスクリット語の「ナランガ(naranga)」、「ナランジ(narangi)」に由来し、「内なる芳香」という意味であったといわれています[ハイマン2016:参照]。

他方、「マンダラ」はサンスクリット語の「円」に由来するといわれています[ユング1991:223]が、チベット語では「キリコル」と呼ばれ、「キリ」は中心、「コル」は周辺を意味し、中央と周辺を越えた重層的な構造を持ちながら、多元的な全体運動を行っています[中沢2012:172、178、179]。また、宗教学者・頼富本宏(1945-)によれば、マンダラは、①複数性があり、②中央があり、③調和的な、④開かれ、かつ、⑤動的な、⑥空間・磁場であり、異物を排除して純化するというより異質な要素を包摂しながら、高次の価値観を基礎に、全体を統合する世界感を示しています。そのため、1970年の大阪万博では、マンダラが一つのシンボルとして扱われた経緯があります[瀬富2014:159−163]。

太郎は、高野山の両界マンダラを見たときに、「離れてみると、全体はなにか美しい絨毯のようなニュアンスが浮かび上がってくる」、「一つの呪術的な媒介」または「悟りの手がかり」であると述べています。そして、マンダラ自体は、悟りをひらいた瞬間に、無色透明に消えてしまうものでなければならない[岡本2015:215]といいます。その意味で、筆者は、狩野哲郎(1980-)の『垂直らしさ(彫刻と花瓶)』を見たときに、アーティストの意図とは別に、「立体マンダラ」と対面したような錯覚に陥りました。普段、習慣として屑拾いを行っている狩野は、拾った木材や年月を重ねたガラスや石等を素材として使い、まさに風が吹けば飛んでしまう「砂マンダラ」のようでした。このような観点から、素朴な小さな生活にある「みかん」に、透明の「マンダラ」を観ようとすることは、自然なことではないでしょうか。

オ 廣瀬智央がみる宇宙

そして、「みかんマンダラ」展の中核となるアーティストとして、豆やレモンの中に宇宙や世界を見出してきた廣瀬智央氏(1963-)をお招きし、「みかん」の中に全宇宙を見ようと試みました。

廣瀬氏は、ミラノを拠点とし、日本、アジア、イタリアなど世界各地の美術館での展覧会に数多く参加してきました。また、最近では、母子生活支援施設の母子と空の写真を交換し合う「空のプロジェクト」(前橋、2016年から2035年まで継続)など、社会との接点を意識し既存のアート活動を超えた長期的なプロジェクトも手がけています。

廣瀬氏のコンセプトの幅は、マクロな視点で地球全体、国や季節を越えて果ては宇宙へも広がります。それと同時に、太郎が「マクロコスモスに対するミクロコスモスの必然[岡本2015:246]」と述べた通り、廣瀬は、日々のイタリアの食生活から豊かさや多様性を発見し、異文化間の旅での出会いや対話から共通する「ささやかな幸せの感覚」や「生きていること」の意味を見出します。そんな日常性や生活性を踏まえて、鑑賞者の感覚に強く働きかけるのが廣瀬作品の大きな特徴といえます。レモンやスパイスを床一面に敷き詰め、視覚や嗅覚、味覚を刺激するインスタレーション、空の写真、細胞が無限に増えていくような「ブルードローイング」、「ビーンズ・コスモス」シリーズでは、豆、パスタなどの食材と、丸めた地図やビー玉、金などをアクリル樹脂のなかに浮かべています。廣瀬氏は、人工と自然、昼と夜のような、事物の間の領域や小さなもの、周縁にこそ見過ごされがちな豊かな世界があることを見出し、その表面に現われない、奥にある矛盾や不確定なものを捉えようとしています。その意味で、鑑賞者は、3つの展示空間を回遊しながら、様々な視点や角度から廣瀬が構成した作品世界を体感することができたのではないでしょうか。

<参照文献>

- C.G. ユング(著)、林道義(訳)、『個性化とマンダラ』みすず書房、1991年

- エマヌエーレ・コッチャ(著)、山内志朗(訳)、『植物の生の哲学:混合の形而上学』、勁草書房、2019年

- エマヌエーレ・コッチャ(著)、松葉類、宇佐美達朗(訳)、『メタモルフォーゼの哲学』、勁草書房、2022年

- クラリッサ・ハイマン(著)、大間知知子(訳)、『オレンジの歴史』、原書房、2016年

- シモーヌ・ヴェイユ(著)、冨原眞弓(訳)、『根をもつこと(上)』、岩波文庫、2010

- ステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ(著)、久保耕司(訳)、『植物は<知性>を持っている』、NHK出版、2015年

- ティム・インゴルド(著)、柴田崇、野中哲史、佐古仁志、原島大輔、青山慶、柳澤田実(訳)、『生きていること 動く、知る、記述する』、左右社、2021年

- デイビット・モンゴメリー(著)、片岡夏実(訳)、『土と内臓 微生物がつくる世界』、築地書館、2016年

- ニコラ・ブリオー(著)、武田宙也(訳)、『ラディカント グローバリゼーションの美学に向けて』、フィルムアート社、2022年

- ピエール・ラスロー(著)、寺町朋子(訳)、『柑橘類の文化誌』、一灯舎、2010年

- フロランス・ヴュルガ(著)、田中裕子(訳)『そもそも植物とは何か』、河出書房、2021年

- 安藤礼二(著)、『縄文論』、作品社、2022年

- 奥野克巳、山口未花子、近藤祉秋(編)、『人と動物の人類学』、春風社、2012年

- 岡本太郎(著)、『神秘日本』、角川ソフィア文庫、2015年

- 紀南アートウィーク ケミストリーセッション Vol.2 「籠もるとひらく―知の巨人・南方熊楠と現代アート―」、11月20日閲覧(https://kinan-art.jp/info/930/)

- 三木成夫(著)、『胎児の世界』、中公新書、1983年

- 山本哲士(著)、『古事記と国つ神論:日本国の初まりと場所神話』、EHESC、2022年

- 森元斎(著)、『アナキズム入門』、筑摩書房、2017年

- 頼富本宏(著)、『密教とマンダラ』、講談社学術文庫、2014年

- 石倉敏明、唐澤太輔「外臓と共異体の人類学」、2020年、EKRITSウェブサイト、11月20日閲覧(https://ekrits.jp/2020/12/3980/)

- 中沢新一、「ユングと曼荼羅」、日本ユング心理学会(編)、2010年

- 中沢新一、小澤實(著)、『俳句の海に潜る』、角川書店、2016年

- 中沢新一(著)、『芸術人類学』、みすず書房、2006年

- 中沢新一(著)、『純粋な自然の贈与』、せりか書房、1996年

- 中沢新一(著)、『対称性人類学』、講談社、2008年

- 中沢新一(著)、『東方的』、講談社学術文庫、2012年

- 藤原辰史(著)、『植物考』、生きのびるブックス、2022年

- 藪本雄登、「みかんコレクティヴ:内なるみかん ひらくオレンジ」、2022年11月20日閲覧(https://kinan-art.jp/info/5785/)

- 藪本雄登、「みかん神話-紀伊半島と橘の関係を思考する」、11月20日閲覧(https://kinan-art.jp/info/6962/)

- 藪本雄登、「紀南という“場所” -モダニズムとアニミズム-」、紀南アートウィーク2021 公式カタログ、2022年