みかんコレクティヴ

共同体、共異体、みかんコレクティヴ(後編)-光州ビエンナーレを巡って-

紀南アートウィーク 藪本 雄登

5 移ろいゆく「主権」

本稿で取り上げる光州ビエンナーのテーマは「移りゆく主権(Transient Sovereignty)」である。

前編、中編で述べてきた通り、20世紀の「戦争と革命」、大戦後における「他者」や「共同体」の思想を踏まえて、「主体」や「主権」を解体しながら、しかし解体し過ぎずに、この<あいだ>を包摂する共同体を顕現させてゆくこと。これは、まさに「みかんコレクティヴ」が探し求めている「果実」だ。

「移りゆく主権」のステートメントによれば、植民地主義やグローバル化の歴史を踏まえ、移民や難民等のディアスポラ(diaspora)の問題を通じて、現代の「他者」を再考する。そして、ヨーロッパ帝国や大日本帝国によるアジア、アフリカの植民地化の歴史、そして現代におけるアメリカ、ロシアや中国の経済/軍事的暴力、それらに対する抵抗の痕跡を提示しながら、現代社会の「制度」や「知」のあり方に問いを投げかけようとする。

(1)「剥き出しの生」

中編で述べたナンシーの『無為の共同体』やブランショの『明かしえぬ共同体』は、ナショナリズムやファシズム等に対する反省から生まれてきた。他方、1980年以降、グローバルな産業社会化とテクノロジーの発展の中で「主体」や「主権」の概念は移ろい彷徨い続けている。最近でいえば、歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari、1976-)は、『ホモデウス―テクノロジーとサピエンスの未来』で「人間を含む生物はアルゴリズムに過ぎない[ハラリ2018:106,107]」と述べ、未来においては、人間は「無価値」となり[ハラリ2018:182]、自由/平等の権利主体たり得ない可能性があると、衝撃的な予言をしている。

その「主体」を巡る問題をいち早く見抜いたのが、「剥き出しの生」という概念を提示したジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben)である。アガンベンは、フランスの哲学者ミシェル・フーコー(Michel Foucault、1926-1984)が提示した「生政治(biopolitics)」を基礎に理論を展開する。「剥き出しの生」とは、固有の人生や歴史を担う個人の生命ではなく、ただの生物学レベルの「生きもの」としての『生』」という意味である。18世紀以降の産業化の発展とともに、国家が産業に関与するかたちで、国力の維持が必要になると、国家の権力は、国民の「生」を管理する力として現れてくる。つまり、人々の出生や健康を管理し、最終的には人口を管理する統治が行われ、国家権力は、「生殺与奪の権力」から「生かしながら死の中へ廃棄する権力」へと転換する[フーコー1986:35]。フーコーは、この人間の生物学的な生を統治の対象として扱う政治を「生政治」と呼称した。その最たるものが、ナチスの「絶滅強制収容所」である。

そして、一部の人間は今や「政治的な主体」ですらなく、世界的な市場経済の発展の中で強制収容所の別の形態として、市場経済に投入される「リソース」に成り下がってしまった。アガンベンは、このグローバリゼーションにおける人間の政治的・存在論的状況を人々の「難民化」と捉えた[菅2017:156]。また、ドイツ系ユダヤ人の哲学者・ハンナ・アーレント(Hannah Arendt、1906-1975)は「ネイションの基礎をなしていた民族―領土―国家の旧来の三位一体から諸事件によって放り出された人々は、全て故国を持たぬ無国籍者のままに放置された[アーレント2017:236]」と述べ、「主体」としての権利を失った人々を「難民」と定義した。「難民」の登場は国民国家の没落を意味しつつ、他方でグローバル産業社会は、国家による保護から見捨てられた難民や無国籍者を経済的な「リソース」とし市場経済に投入することによって、その問題を複雑にしている。すなわち、「難民」は透明又は半透明の幻影のような「主体」性しかもちえない存在なのである。

(2)「他生」の幻影劇/交響曲

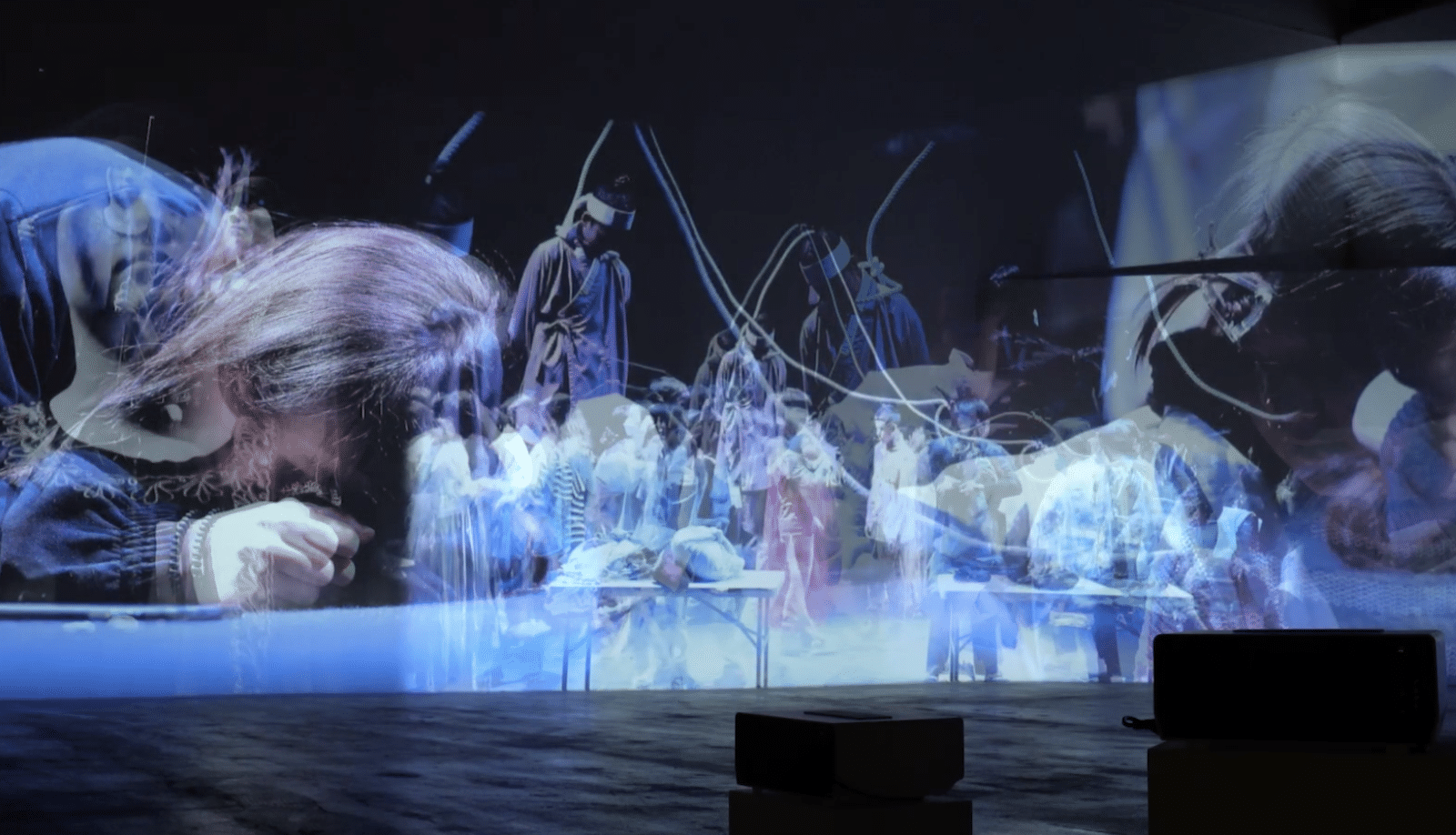

写真1-1:「《Theater of Life (2023) 》

水のように、流れるように変容する「他者」が重なり合う」筆者撮影

「移りゆく主権」のフロアでは、アガンベンやアーレントが述べる「難民」と呼ばれる人々の「顔」が露呈している。アーティストの小泉明郎(Meiro Koizumi, 1976-)は、光州に住む高麗サラム(中央アジアの韓国系ディアスポラ)コミュニティの過去、現在、そして未来に焦点を当て、《Theater of Life(生の劇場)2023》を制作した。その映像は5チャンネルビデオインスタレーションとして、色々な水脈が重なるように示されていた。その無音の映像は、時間の流れや色彩も異なり、二度と同じ重なり合いが生じない設計となっており、再現性がない映像作品であった。まさにアガンベンがいう「幻影劇(ファンスタマゴリー)[アガンベン2000:76]」のようだ。加えて、筆者はこの映像作品から「他者性の交響曲」というイメージを掴みとった。人類学者の大杉高司は『無為のクレオール』で次の通り述べる。

この錯綜する「非同一的」なるものの噴出を、人種理論から今日のハイブリティ論が切断されたときに暗黙裡に前提にされたように、被抑圧者の「主体性」の発露によるものだと見ることはできそうもない。それは、もはや言うまでもなく、「非同一性」すなわち「他者性」が、「主体」の視力によって捉えきれないものであるからこそ「他なるもの」として存在しているからである。植民地主義によってもたらされた無数の「他なるもの」相互の出会いは、植民地主義を可能にした啓蒙主義によっては捉えきれないほどの、過剰なまでの「他者性」の交響曲を奏でてきた[大杉1999:222,223]。

この言葉は、まさに小泉の生み出すイメージと響き合うのではないだろうか。

つまり、国民国家が没落し、グローバルな産業社会が「難民」を押し流す時代において、常に誰もが誰かの非同一的な「他者=異人」たらざる得ない。その状況は無数に錯綜しながら、移り変わっていく。

小泉へのヒアリングによれば、「高麗劇場」の写真資料を起点として、劇場の舞台で行われた2日間のワークショップでは、光州に居住する13歳から19歳までの高麗サラムの若者15人と協働しながら、新しい劇を創作した。高麗サラムは、旧ソ連圏に移住した朝鮮系少数民族であり、1863年以降、朝鮮半島から沿海州への移住、沿海州から中央アジアなどへの強制移住と中央アジアへの定着、スターリンの死後、移動の自由化による移動、ソ連解体後における避難といったように、複雑な歴史に翻弄されてきた人々である[李2022:73]。

1930年に、ウラジオストックで設立された「高麗劇場」は、20世紀を通じて高麗サラムのアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしてきた。その初期には、民族の伝承、日本の植民地支配に対する闘争等に関する劇を上演していた。しかしながら、1937年には、スターリン主義下の政策により、彼らはウズベキスタンやカザフスタンなどの中央アジアに強制移住させられ、この過程で多くの高麗サラムが亡くなったといわれている。そして、ソ連崩壊後、各国のナショナリズムの高まりによる人種差別や迫害によって、彼らの生活は再び不安定化していく。

そして、近年、労働を求めて故国・韓国に戻ってくる高麗サラムが増加している。小泉によれば、現代の高麗サラムの若者達は、基本的にロシア語を話す人々であり、無国籍の出稼ぎ労働者の第二世、第三世として光州に居住し働いている。彼らは韓国語の習得を試みながら、韓国社会で自身の居場所を見つけようと必死だという。このように高麗サラムは、ときと場合に応じて複数の「顔」を使い分けながら生きている。

(※その高麗サラムの歴史的変遷、「ディアスポラ」や「コリアン・ディアスポラ」の定義等は、李眞惠『二つのアジアを生きる―現代カザフスタンにおける民族問題と高麗人(コリョ・サラム)ディアスポラの文化変容』に詳しい。)

写真1-2:「アーティスト・トーク《河口(Estuaries):境界への案内(Navigating Boundaries) 》において、作品背景等について語る小泉明郎」筆者撮影

映像の中で、高麗サラムの若者達は移ろう。

彼らは、韓国の伝統衣装、日本やドイツ軍兵士やある独裁者らしいコスチュームに着替えたり、脱いだりしながら、ゆっくりと「水」が流れるように「表情」や「態度」を変容させる。彼らは、寝転がって死んだように眠ったり、祈り語り、踊ったりもする。その無音声の映像は、彼らの「あるがまま」の行為に焦点を当てる。私達は20世紀の悪夢を眠りながら見るのか、それとも、その悪夢から目醒め、生きようとするのか。同作は「生/死」が入り混じった<あいだ>を夢遊させる体験を与える。そのワークショップの「場」は「祖先の生」と「現在を生きる人々」が混沌としながら、両極が混じり合う「根源の場」のようであり、まさにヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin, 1892-1940)が提示した「パサージュ(通路)」のようであった[唐澤2014:xvii]。

(3)「生」の演劇的衝動

小泉が着想を得たという『生の劇場』という書籍は、フランス人とロシア人の間に生まれた前衛劇作家のニコライ・エヴレイノフ(Nikolai Evreinov、1879-1953)によって書かれた。同書は、人間には「演劇的衝動[エヴレイノフ1983:56]」があるという。それは、日常生活における儀式や役割に基づく演技を通じて、自らの環境やアイデンティティを変革しようとする「生」の衝動であり、人間だけでなく動物や植物にも見られる現象である。例えば、猫から逃れるために死んだふりをするネズミや石を模倣する砂漠の花等が思い浮かぶ。このように、いかなる存在も演劇的本能を通じて「自己」と「他者」を常に交換したり、「他者」に変化したり、さらに「他者」がいない状態であっても、「生きていく」ために複数の役を演じ続けている。

この「自己」と「他者」の移り変わりは「自己/他者」、「精神/身体」、中編の最後で述べた「目的/無目的」や「生産/無生産」等の相反する極が決して単純に統一することなく存在し、そして、二つの極の間を軽やかに自由に動ける「知性(想像力)」と「実践(生きること)」の重要性を改めて教えてくれる。今の世界に必要なのは、不要なものを合理的に削ぎ落とす「理性」だけではなく、本能/感性的な「想像力」という「知性」ではないだろうか。

写真1-3:「《Theater of Life (2023) 》で様々な役を演じる若者達」筆者撮影

(4)決壊する「生」の水力

小泉からのヒアリングによれば、ワークショップにおいて、英語、韓国語、ロシア語、日本語が入り乱れる中で、非合理的な言葉以外の「身振り」、「手振り」や「表情」等のコミュニケーションに可能性を見出したという。ここにアガンベンが「難民」の存在を完全に否定的には捉えず、肯定的にみる所以がある。

筆者は、中編でギー・ドゥボール(Guy Debord, 1931-1994)の「スペクタクル(イメージが莫大な蓄積として現れること[アガンベン2022:160])」を否定的な意味で用いた。しかしながら、アガンベンは、ドゥボールの「『スペクタクルの社会に関する注釈』の余白に寄せる注釈」で、「スペクタクル」を「言語活動、交流可能性そのもの[アガンベン2000:85]」といい、「人間の言語的本性[同:88]」であると主張する。人間は「言葉」を持っている。それ自体が、自分以外の他者とコミュニケーションをすることを前提としていることを示している。つまり、人間自体は否応なしに「自律的なコミュニケーション」を取っていなければ成り立ちえず、「自律的なコミュニケーション」がなければ、人間は「無」に帰してしまうことだろう。そして、私達は決してそうならないことから、常に「他者」に開かれた存在であり続けるのだ。

小泉は、幻影劇的な空虚の中に、非同一性が露出されたイメージを顕現させ、このラディカルなコミュニケーション性を曝しだすことによって、同一性を超える共同体の可能性を提示しているのではないだろうか。つまり、同一性や所属を持たない人々によって、既存の枠組みとは別次元の「なんであれかまわない単独性」を分有するだけの共同体を現前させたのではないか[菅2017:162]。

そして、高麗サラムのような存在が「あるがまま」行為を行う状態は、その存在の「潜勢力」を示している。「潜勢力」とは、アリストテレス(Aristoteles、紀元前384-322)が、エネルゲイア(現実態、働いている状態)、それと対立するディナミス(潜勢力、働いていない状態)として定義した通り、現実態の影に隠れた力やエネルギーを意味する[菅2017:166,167]。この点、アガンベンは「潜勢力の偉大さは、その非の潜勢力の深淵によって図られる[アガンベン2009:344]」と述べており、「実現していないことの可能性に、存在の意味がある」と述べる。そして、アガンベンは、次の通り潜勢力から共同性を捉えている。

共同性と潜勢力は残すことなく一体化する。なぜなら、共同性の原理がそれぞれの潜勢力のうちに備わっていることが、あらゆる共同性の必然的に潜在的な性質をもつ働きだからだ。つねにすでに現勢力である存在、つねにすでにこれそれのものである存在、これそれの同一性である存在、その潜在力を完全に使い切ってしまった存在、そうした存在のなかには、いかなる共同性もありえない[菅2017:168孫引き]。

簡単にいえば、潜勢力の状態にあるものだけが共同性を持ちうるということである。つまり、それは「日本人」というような、既に具体的に実現されている共同体ではなく、潜勢力のある状態で「あるがまま」に他者に開かれる諸存在の共同体を意味する。アガンベンは「共有」するものも何もない諸存在が「来るべき」ものではなく、いつでも「来るべき」ものとして潜性している状態を『到来する共同体』と呼称した。

まさに《生の劇場》に登場する高麗サラムの若者達が重なり合うイメージは、莫大な「水力」を蓄積するダムのように、いずれ激流となって開放され、私達の前に「到来する」ことを予言しているようだ。

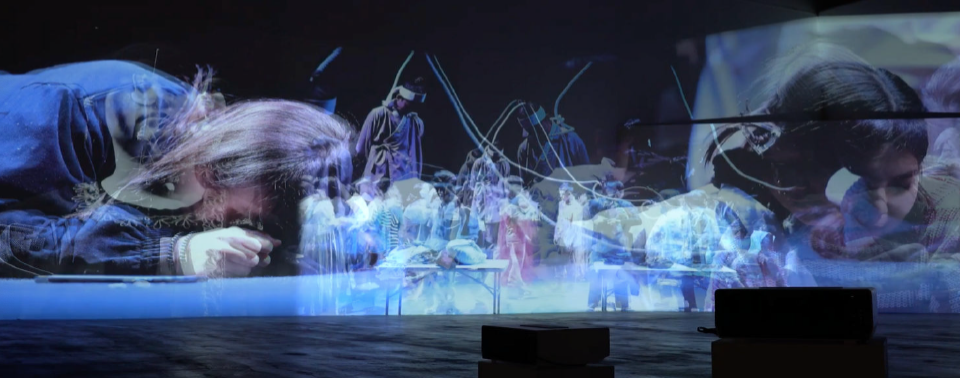

写真1-5(上)、1-6(下):「まるで決壊目前のダムのようだ」筆者撮影

6 「水」が交わる場所

最後に、メイン会場の入口/出口でもある「遭遇(Encounter)」は、まるで「始めも終わりもない」水脈の合流地点のようであった。そこでは、南アフリカ出身のフレベズウェ・シワニ(Buhlebezwe Siwani、1987-)の「スペクタクル」なビデオインスタレーション《The Sprits Descended(精霊降臨), 2022)》が展開される。

キャプションによれば、シワニはアフリカのアニミズム的な祖霊儀礼やキリスト教の影響を受けながら、「生/死」を司る「霊的な治療者(spiritual healer)」として活動し、主体/客体、精神/身体、自然/人間、言語や場所等を脱領域化しながら、南アフリカにおける黒人女性として、芸術を通じてアフリカの植民地化の歴史や父性社会に対するあり方を問う、と記されていた。

その展示はフロア全体を利用しており、広大な迷路のような設計になっていた。その「道」は、まさに解剖学者の三木成夫(1925-1987)が述べる「生命記憶」を辿る道のりのようだ。「生命記憶」とは、受精卵が分裂を開始してから胎内にいる期間に、三十億年前の原初生命から現在にかけて蓄積・継承されてきた生命の進化過程を超高速で辿る記憶のことである[三木1984:9]。

そして、展示会場の中央には、水槽が設置されており「母胎」をイメージさせる。その「生命のスープ」のような「水」に映像が投射され、その空間は過剰ともいえるほどのエロスのエネルギーに満ち溢れている。筆者は過剰な「生の称揚」にあてられ、恍惚としてしまい、その場から動けなくなってしまった。ジョルジュ・バタイユ(Georges Bataille, 1897-1962)の「エロティシズムとは死におけるまでの生を称えることだ[バタイユ2004:16]」という言葉をまさに体感した。

(1)「生」の螺旋

蔓を模したような「螺旋」状のロープが天井から吊り下がっている。

この「螺旋」は、中編で述べた通り、「共異体」的な生成のイメージを喚起する。キャプションによれば、シワニはキリスト教会の信者達が野外礼拝の際に身につけるロープから着想を得て、そのロープは祖先とのつながりを回復するものとして制作された。このロープは、カレルの果実のように異なる時間/次元をつなげる媒介としての機能を果たしているのだろう。また、この「螺旋」は、台風、星雲やDNAの二重螺旋などのイメージとともに、母胎と胎児を媒介する「へその緒」のようなイメージを与える。まさに私達を「誕生」と「死」の<あいだ>の世界に導くように、世界と生命との関係をアップデートする造形美を生じさせている。

さらに、この天地を繋ぐロープは「世界の誕生」や「秩序」のイメージを生み出す。例えば、アメリカのチェロキー族の創生神話では、4本の紐が天上の霊界と地上を繋ぐ機能を果たす。それ以外にも、オーストラリアのクリリ族の「虹の蛇」やインド、東南アジアや中国の神話に多く登場する「ナーガ」や「ドラゴン」、イザナギ‐イザナミ神話の「矛」等の「細長いモノ」のイメージは、神話世界の天界と地上を繋ぐメディアとして重要な機能を果たし、ときにはその「モノ」自体が信仰の対象となってきた。紀南/熊野でいえば「ストリートの思想―文化創出と熊野古道」で述べた通り、「熊野古道」の細長い「道」自体も、同様に天地を繋ぐ信仰の対象ではなかっただろうか。このようにシワニのロープは、異なる神話や歴史が絡まり合いながら、螺旋を紡ぐ共異的なメディアなのである。

写真2-1:「シワニの《The Spirits Descended (Yehla Moya, 2022)》の展示風景

「螺旋」状のロープは、「生/死」を司るへその緒? 天地創造の媒介?」筆者撮影

また、本稿において度々登場する「アニミズム」の視点から見れば、この空間自体が「生命―存在」とも捉えられる。人類学者のティム・インゴルド(Tim Ingold,1948-)は、次の言葉の通り「モノの中に生命」があると考えるのではなく「生命の中にモノがある」と考える思想を「アニミズム」として再提示している。

モノがいのちを所有し、いのちはモノの中に隠れて、モノを世界の舞台の上で動かす秘密の成分となっているというような話ではない。むしろ、かたちを生じさせ、ある一定の時間存在させるために、世界を貫いて流れる物質の循環とエネルギーの流れのみえない力としていのちを考えなくてはならない。したがっていのちが石の中にあるということではなくなる。むしろ、石がいのちの中にあるのだ。人類学では、モノの存在および生成についてのこのような理解 ―もしそう呼んでいいのなら、この存在論― は、アニミズムとして知られる[インゴルド2021:191]。

つまり、生命のないモノに個別の魂や生命を無理やり見出すのではなく、全てのモノの背景に生命そのものを措定している。旧来のアニミズム論では、世界を構成するあらゆるモノの内部に生命や魂が宿ると考えられていたが、これに対してインゴルドは、そもそも精神や物質といった存在論的な分割に先立って、世界は生命により構築され、この生命が個物に還元されたという[インゴルド2021:84]。つまり、シワニが生み出した場は、「始めも終わりもない」生命―存在が、ただただ流動しながら再生と循環を繰り返るような場所となっているのだ。その根源的な場は、鑑賞者を含む人間と全ての無生物の「母胎」のような「共生圏」を構築しているのではないだろうか。

写真2-2: 「シワニの《The Spirits Descended (Yehla Moya, 2022)》

の展示会場の中心に置かれた「生命のスープ」?」筆者撮影

(2)「生の贈与」と「根源の生(性)」

映像では、複数の黒人女性のダンサー達が水面(水と地上の境界)で踊りはじめる。女性達は「水」と触れ合い、「水」の中を流動し、互いに刺激を与え合う。この「女性」と「水」という一見すると異質なもの同士の協働は「生の贈与」のイメージを抱かせる。だが、「生の贈与」と言いながらも、誕生する者は、その「生」が誰に与えれるかということを選択することや決定することはできない。つまり、贈与といいながらも、生まれくる存在者は、常に受動的にならざる得ない。つまり、「生の贈与」―「根源的なつながり」と呼称してもいいかもしれない― は、生まれくる存在者に常に先立っているのである。この「根源的なつながり」は、個体の意識によって汲み尽くすことのできない過剰な部分であり続けるのだ。

写真2-3: 「シワニの《The Spirits Descended (Yehla Moya, 2022)》

水面で舞うダンサー達」筆者撮影

このシワニのイメージが示す通り、「水」と「女(性)」が導く「わたし―あなた」という根源の二人称の関係を、紀南/熊野の詩人・倉田昌紀は「根源の性(生)」と述べる。筆者は、この「根源の生」という視点から、再度、前編で登場した吉本隆明(1924-2012)の「共同幻想(三人称の社会)」を捉え直してみたい。シワニの展示体験は、吉本との対峙は不可避とする。なぜなら、吉本は、近代国家・近代法等の共同幻想の高度化に対して、『アフリカ的段階』や『母型論』という概念を提示し、古代以前の心的形象から根源的な共同体のあり方、そして、人類精神の普遍的な岩盤のようなものを探り当てようとしたからである。

吉本は『アフリカ的段階について』において述べた通り、世界を道具や生産手段といった「段階」で時代を区切るのではなく、人間の精神史から世界を捉え直そうとした[吉本2016:330、331]。この古代以前の精神性を思考することは、筆者の研究対象である「ゾミア」、そして、筆者の実践地である「紀南/熊野」の思想と大きく接合する。

ヘーゲルの同時代は絶対の近代主義が成立した稀な時代といってよかった。時代が歴史を野蛮、未開、原始と段階をすすめるものとみなしたのは、内在の精神史を分離し拾象しえたためはじめて成り立った概念だった。現在のわたしたちならヘーゲルが旧世界として文明史的に無視した世界は、内在の精神史からは人類の原型にゆきつく特性を象徴していると、かんがえることができる。そこでは天然は自生物の音響によって語り、植物や動物も言葉をもっていて、人語に響いてくる。そういう認知は迷信や錯覚ではない仕方で、人間が天然や自然の本性のところまで下りてゆくことができる深層をしめしている。わたしたちは現在それを理解できるようになった。これはアフリカ的(プレ・アジア的)な段階をうしろから支えている背景の認識にあたっている[吉本1998:28]。

写真2-4, 2-5: 「シワニの《The Spirits Descended (Yehla Moya, 2022)》の展示風景

水面で舞うダンサー達」筆者撮影

(3)「生の雑音/ノイズ」

ここまで述べてきた通り、シワニの作品は「水と人間との協働」、「複数の神話の絡まり」や「複数の生物/無生物との共生圏の創造」等、異なる時間や価値を超えた生命現象の螺旋美を現している。これは中編で述べた石倉の基準を踏まえると、共異体的イメージの発現といえるだろう。問題は共異的な身体性となるが、これは2023年4月7日に「遭遇」の会場で実施されたシワニのパフォーマンスによって解消されるだろう。

そのパフォーマンスでは、シワ二は近代社会においてアフリカの黒人が辿ってきた悲しき歴史、歴史から打ち捨てられたアフリカの人々、破壊される河川、海や植物などの自然、波に揺られる移動等のイメージを背景映像に、幼児が述べるような根源的でありながら、大洋のような母語を紡いでいく。その理由はわからないが、その母語は筆者の内臓に響いてくる。三木が「いのちの波は、宇宙のリズム」であり、「宇宙のリズムに乗って、内臓系の中心が食の器官系と性の器官系のあいだを果てしなく往復するのである」[三木1984:195,196]」と述べるように、まさに螺旋状の「内臓波動」のようである。

シワニは、アフリカの悲しき物語を述べているようでもあり、同時に不可視の「何か」と対話しながら、歌っているようでもある。とても懐かしい気がする。そして、驚くべきことに、その場にいたシワニの赤子が急に根源的な言葉を発し、シワニと応答しはじめたのだ。吉本の『母型論』によれば、次の通り、胎児は母の胎内で、身体的にも、心理的にも母と一体になった内的コミュニケーションを行っている、と述べる。

母音は波のように拡がって音声の大洋をつくるというイメージだ。(中略)母音の大洋の波がしらの拡がりは、内蔵管の表情が跳びだした心の動きを縦糸に、また喉頭や口や鼻の形を変化させる体壁系の筋肉の感覚の変化を横糸にして織物のように拡がるため、大洋の波のイメージになぞらえることができるのだ。(中略)母音とは胎乳児と母親の関わりの、種族や民族を超えた共通性と、習俗の差異のつみ重なりから生み出された言語母型の音声にほかならないといえる[吉本2014:44]。

出産によって母子の関係は、内的なコミュニケーションの痕跡を残しながら外的なコミュニケーションに移り変わっていく。乳児の発音は、喉から上の器官の人間の共通性によってのみ規定され、母語だけでできた世界を構築する。内臓から連続する植物系の組織を通ってくる声が、体表の運動系の器官の干渉を受けて母語の波動を作り出している[吉本2004:251]。

この「波立つ母語」は、民族語以前のヒトとして身体の構造によってのみ規定されている普遍言語のようなものである。そして、歴史学者の藤原辰史(1976-)が「人間等の動物は、消化器官に「根」を生やし、口から肛門までの消化器官を通り抜ける土壌から栄養を吸い取る『動く植物』[藤原2022:56]」であると主張する通り、動物も植物性を内に秘めており、そのコミュニケーションの範囲は、動物や植物をも射程に含んでいる。つまり、私達は「母語」という普遍言語を通じて、「ぶとう」や「みかん」とコミュニケーションを取りうる可能性があることを示しているのだ。

写真2-6:「シワニの《The Spirits Descended (Yehla Moya, 2022)》の展示風景

森の『ざわめき』が聞こえてくる」筆者撮影

おそらく、シワニの赤子の「母語」を「雑音」と捉えた人が多いと思われる。ただ、筆者には、これは単なる「雑音(ノイズ)」ではないという確信があった。アメリカ人哲学者のアルフォンソ・リンギス(Alphonso Lingis、1933-)は『何も共有していないものたちの共同体』で、近代合理的な共同体とは異なった、「存在しながらも交換不可能な者たちの共同体」に新たな可能性を見出している。つまり、何も共有していないがゆえに、何ものをも排除することなくすべてを包含することができる究極の包摂的な共同体を志向している[リンギス2006:276]。

写真2-7: 「シワニのパフォーマンスの風景 『生のノイズ』が響き合う」筆者撮影

世界の「ざわめき」に耳を傾けること。

リンギスが見出す一つの可能性は、合理的なコミュニケーションが作り出す合意や同意には回収されない「合理的なコミュニケーションの『撹乱』」である[リンギス2006:243]。つまり、合理的なコミュニケーションは有用な理解や認識可能な情報交換を意味するが、それ以外の意味や背景は「雑音(ノイズ)」として除外されてしまう。

例えば、幼児が発する言葉にならない母語、「オノマトペ」のような擬音・擬態語など自己が認識できない音声は、合理的な社会では単なる雑音にしかならない。ただ、シワニとシワニの赤子のコミュニケーション性は、共有できる認識可能な言語がないにも関わらず、自身のエネルギーを犠牲にしながらも「届かせる」ことだけを目的とした「生の雑音[リンギス2006:274]」だったのではないだろうか。

このようなシワニの表現から、現実空間の「根源の生」、それが生じさせる「根源の共同性」の可能性を見出すことができた。吉本は、このような古代以前の精神性に、現代の高度化され過ぎた「共同幻想」への抵抗、そして「共同幻想」に囚われ過ぎない「生」のあり方を見出したのではないだろうか。

7 最後に

さて、最初の問いに戻ろう。紀南/熊野で展開する「みかんコレクティヴ」はどのような共同体を志向すべきなのか。「古代学」を提唱した折口信夫(1987-1953)は「紀南/熊野」という場所を、次の通り、直観的に表現した。

熊野に旅して、光充つ真昼の海に突き出た大王が先の尽端に立った時、はるかな波路の果てに、わが魂のふるさとのあるような気がしてならなかった[折口1974:7]。

紀南/熊野は、シワニが提示したイメージのように「母胎」の存在を顕現させる場所ではないだろうか。

その母胎を祀り、そして「水」の交わる場所である「熊野本宮大社」では、「家津美御子(ケツミミコ)」が主祭神として祀られている。それは「スサノヲ」だといわれているが、本当にそうなのだろうか。熊野古道のなだらかな道のりを歩いている中で、筆者は「スサノヲ」的な父性を感じたことがない。どうしても「家津美御子」の「御子」から「巫女(みこ)」をイメージしてしまう。「ケツミミコ」からは「母性」を拭えない。また「家津美御子」の「家(いえ)」という言葉が気にかかる。紀南/熊野は「牟婁(むろ)」郡とも呼称され、その「牟婁」には「部屋」の意味があるといわれている。すなわち、紀南/熊野は、神々の家/部屋が集合する場所ともいえる。ケツミミコは、それらの「家」や「部屋」の存在全体ではなかったか。古代ギリシャの哲学者プラトン(Plato、紀元前427-347)が「生成物の、母であり受容者であるもの[プラトン1975:81]」と提示した「コーラ(Khora)」のように。

また、中編でレヴィ=・ストロースの「家」の概念を取り上げたが、石倉は「共異体」の観点から「家」について以下の通り整理する。村落共同体や民族共同体などの「共同体/コミュニティ(Community)」とは、レヴィ=・ストロースが述べる「法人」としての「家」であり、人間社会の一部をなす、血縁を基準とする関係性を基礎した垂直的統合/水平的関係性のモデルを意味する。ここに「天皇のもとに平等」、「法のもとに平等」といったものが包含されるだろう。他方、現在の「みかんコレクティヴ」のような「集合体/コレクティヴ(Collective)」は「場所」としての「家」であり、一時的関係性を基礎とした離散的集合/協働的関係性のモデルとして理解できる。これは、現在注目されている「アート・コレクティヴ」がこの射程に含まれるだろう。

最後に、石倉は異質性を解消することを求めない「多種的」「多次元的」「多場所的」な人間と非人間の集まりであり、超域的複合/相互ケア的関係性のモデルを「共異体」(Hybrid-Gatherings )と述べる[石倉発表資料2020]。この言葉を踏まえ「みかんコレクティヴ」は、「アート・コレクティヴ」の概念を超えて、螺旋構造のイメージを持つ、共異体的な「アート・コレクティヴ」を志向する必要があるだろう。

ただ、これを事業として目的を標榜したり、目標設定して実現できるようなものではなさそうだ。リンギスが述べる通り、事業とする場合は、何かを共有することを前提とする以上、そこから排除されるものを必ず生み出すからである[リンギス2006:276]。その意味で、学ぶべき「知」は、熊野本宮大社を含む熊野権現ではないだろうか。熊野権現は、まさに神仏が混沌とする「共異体」であり、「仏(ブッダ)」のみならず、皇孫系の神々を祀ると同時に、紀南/熊野の場所の神々を併存・共在させている。

私達でいえば、過去「なぜ紀南アートウィークなのか」で述べたような目的論の一つは、あえて破棄・放逐せずに、そのまま残しておいて、他の成員の目的・目標を受け入れてしまい取り込んでしまう。このためには、小泉明郎の表現で登場した高麗サラムの若者のように、複数の極を統合せずに、その<あいだ>を軽やかに自由に動き回る「知性(想像力)」と「実践(生きること)」が重要なのではないだろうか。ここに冒頭でキム・ジハが述べた「弾力性」と「応戦力」を見いだせるはずだ。

そして、ナンシーによれば、共同体とは、書き言葉や芸術を通じた「エクリチュール」の分有なのだという[ナンシー2001:73]。その意味で、私達がすべきことは、慌てずに「書くこと」、「表現していくこと」の継続だけである。その過程において、きっと「共異体の果実」が到来するはずだ。

以 上

<参考文献>

- アルフォンソ・リンギス、野谷啓二(訳)、『何も共有していない者たちの共同体』、洛北出版、2006年

- 石倉敏明、「時を超える記憶と物語の再生 −共異体アニメーションとしての『岬のマヨイガ』(日本アニメーション学会オンラインシンポジウム「アニメーションと被災地の記憶―映画『岬のマヨイガ』をめぐるアニメーション、ツーリズム、フォークロアの可能性」発表資料、2022年2月20日)」

- 大杉高司、『無為のクレオール』、岩波書店、1999年

- 折口信夫、『古代研究 民俗学篇1』、角川ソフィア文庫、1974年

- 唐澤太輔、『南方熊楠の見た夢 パサージュに立つ者』、勉誠出版、2014年

- ジョルジョ・アガンベン、高桑和巳(訳)、『人権の彼方に―政治哲学ノート』、以文社、2000年

- ジョルジョ・アガンベン、高桑和巳(訳)、『思考の潜性力』、月曜社、2009年

- ジョルジョ・アガンベン、岡田温司、中村魁(訳)、『想像とアナーキー 資本主義宗教の時代における作品』、月曜社、2022年

- ジャン=リュック・ナンシー、西谷修、安原慎一郎(訳)、『無為の共同体―哲学を問い直す分有の思考』、以文社、2001年

- ジョルジュ・バタイユ、酒井健(訳)、『エロティシズム』、ちくま学芸文庫、2004年

- 菅香子、『共同体のかたち イメージと人々の存在をめぐって』、講談社、2017年

- ティム・インゴルド『生きていること 動く、知る、記述する』柴田崇[ほか]訳、左右社、2021年

- ニコライ・エヴレイノフ、清水博之(訳)、『生の劇場―演劇的本能の戯れ』、新曜社、1983年

- ハンナ・アーレント、大島通義、大島かおり(訳)、『全体主義の起源2』、みすず書房、2017年

- プラトン、種山恭子(訳)、『プラトン全集12』、岩波書店、1975年

- 藤原辰史、『植物考』、生きのびるブックス、2022年

- モーリス・ブランショ、西谷修(訳)、『明かしえぬ共同体』、筑摩書房、1997年

- 三木成夫、『胎児の世界 人類の生命記憶』、中公新書、1983年

- ミシェル・フーコー、渡辺守章(訳)、『知への意思』、新潮社、1986年

- 李眞惠、『二つのアジアを生きる―現代カザフスタンにおける民族問題と高麗人(コリョ・サラム)ディアスポラの文化変容』、ナカニシヤ出版、2022年

- ユヴァル・ノア・ハラリ、柴田裕之(訳)、『ホモ・デウス(上)―テクノロジーとサピエンスの未来』、河出書房、2018年

- ユヴァル・ノア・ハラリ、柴田裕之(訳)、『ホモ・デウス(下)―テクノロジーとサピエンスの未来』、河出書房、2018年

- 吉本隆明、『アフリカ的段階について 史観の拡張』、春秋社、1998年

- 吉本隆明、『母型論』、思潮社、2004年

- 吉本隆明、『アジア的ということ』、筑摩書房、2016年

- 「光州ビエンナーレ公式サイト」、2023年6月閲覧(https://14gwangjubiennale.com/#aboutAnchor)