みかんコレクティヴ

共同体、共異体、みかんコレクティヴ(前編)-光州ビエンナーレを巡って-

紀南アートウィーク 藪本 雄登

1 はじめに

(1)弾力性/応戦力ある果実

真の芸術は、躍動する現実の具体的な反映態として結実し、矛盾に満ちた現実の挑戦を受けてそれと対決する弾力性のある応戦力によってのみ、収穫される果実である。

現実同人第一宣言 金芝河

これは、韓国の「抵抗の詩人」として知られる金芝河(キム・ジハ、1941-2022)の言葉である。韓国の近現代美術は、政治的な抑圧を抜きには語れない[古川2018:2]。

軍事勢力による市民虐殺の惨劇の場となった「光州民衆抗争(以下、「光州事件」)」は、1980年5月18日から全羅南道庁が陥落する27日までの光州の学生・市民による反軍部・民主化闘争である。これが韓国における民主化運動の歴史的契機となり、洪成潭(ホン・ソンダム、1955-)などを中心に「抵抗の芸術」が生み出されることになる(詳細は、古川美佳の『韓国の民衆美術――抵抗の美学と思想』を参照。)。

その思想と活動の記憶を引き継いだのが、本稿の中心となる「光州ビエンナーレ財団」である。同財団は、二年に一度開催される「光州ビエンナーレ」を主催し、アジアでもっとも注目される重要な国際展としての地位を保ち続けている。今回、光州、ソウルをはじめとする数多くの美術館、アートスペース、ギャラリーを巡り、多くの関係者と対話を行ったが、光州の人々の芸術や文化への関心の高さ、そのリテラシーや批評意識の高さに驚いた。私達も、日韓の領土問題や慰安婦等の問題を超えて、大いに見習う必要がある。韓国文化学者の小倉紀蔵(1959-)が「東アジア共異体の中心を担うのは、韓国である[小倉2008:12]」と述べたことは、文化芸術の観点からは間違っていないのかもしれない(詳細は、『日中韓はひとつになれない』を参照)。

さて、冒頭の言葉に戻ると、私達の「みかん」は、どうすれば「弾力性と応戦力を伴った果実」足り得るのであろうか。そして、筆者の悩みは、その果実を生み出す「みかんコレクティヴ」という一種の「共同体(性)」はどのようなものであるべきなのか。そもそも、「コレクティヴ(collective、集合体/共同体)」という言葉が適当なのかという点にある。

熊野に住む詩人の倉田昌紀(1952-)は、紀南/熊野の歴史的文脈や実践を踏まえて、熊野を「万物等価の魂の貯蔵庫」と評し、究極の包摂主義的かつ根源的な共同性を模索し続けている。光州のように「ひとつの絶対的な権力や社会」への抵抗のため、私達は、その世界や社会のあり方を問う機会を創出し、そのような社会を構想できる紀南/熊野の鑑賞者を生み出していく必要がある。そして、紀南/熊野という場所は、「ひとつの日本」という共同幻想の誕生前夜において、最後の抵抗の地であったことを忘れてはいけないのだ。

(2) 芸術/共同体/共異体

一般的に、共同体とは、〈共に在ること〉の一定の様式(例えば、土地や河川等の物質的基盤、血縁、民族や宗教等の精神的基盤等)によって何らかの「同一性」を与えられた複数の人々による集合体のことを指す。筆者は、光州ビエンナーレの現場において、非西洋圏や先住民族系のアーティストから、この「共同体」を想像させる多くの作品と出会った。

そもそも、「芸術」は、「共同体」を巡る問いと深く関係する。『共同体のかたち―イメージと人々の存在をめぐって』を著した菅香子(1977-)によれば、芸術作品は、伝統的に「見られるもの」として制作され、「見る」ことを通じて多くの人々の共有のうちに置かれる。すなわち、制作者以外の誰かを前提としている以上、作品は人々との共同性の上にしか成立しない。芸術は、言語を超えた言語のようなものであり、その芸術のイメージは、諸存在をつなぎ合わせる共同性を司る機能を持っている[菅2017:11]と、述べる。

もちろん、共同体は、人間にとって生きていくためには必要不可欠である。しかしながら、「共同体」は、近代以降においては、民族共同体や宗教共同体など、戦禍の元凶となってきたように、両義性を帯びている。特に、近代化の中で、人間は共同体から分離された「個人」として成立し、権利や義務を持つ「主体」として捉えられてきた。そして、「主体」中心主義と「共同体」中心主義的な思想のもと、分離された個人/主体は、「権力主体」が設計・管理する「共同体」への同一化の中に再編されてしまった[大杉2001:288]。それらの「共同体」を中心に、資本主義、共産主義、ファシズムやナショナリズム等の様々な運動とともに、私達は「戦争と革命の世紀」と呼ばれる20世紀を生み出してしまう。21世紀を生きる私達は、世界的な難民や内戦問題など、その20世紀の戦禍の後遺症に苦しみ続けている。

この後遺症に対応するため、思想的には、数多くの思索や提案がなされてきた。例えば、「共同体」の起源を模索した『共同幻想論』を記した吉本隆明(1924-2012)は、「アジア的段階」、「アフリカ的段階」という鍵概念を起点に、近代的な「共同体」の再考と解体を促した。また、フランス人哲学者のジャン=リュック・ナンシー(Jean-Luc Nancy、1940-2021)は、『無為の共同体』において、「共同体」は「主体」の形成に先立ってあったものであるというよりも、むしろ「主体」概念の形成とともに立ち上げられてきた[ナンシー2001:36]と述べ、驚くべきことに「共同体」は、何ら生産的な価値を目的していないと指摘する[ブランショ1997:30]。そのナンシーの議論を踏まえて、人類学者の大杉高司(1964−)は、主著『無為のクレオール』において、トリニダート・トバコのフィールドワークを踏まえて、「同一性」と「非同一性」の共在状態、つまり「『非同一性』を共有する共同体」を提案している[大杉1999:222]。

写真1-1、 1-2:「光州ビエンナーレメインホール」筆者撮影

そして、前述の小倉紀蔵は、政治学的な視点から、日韓や東アジアの歴史的認識に関する根深い対立や問題に対して、「共同体」ではなく、異なる価値を認め合う「共異体」という概念を提案している[小倉2008:169-171]。つまり、全ての成員が「同一」であることを至上の価値としてしまうと、「同一」以外の人たちを必然的に敵視、排除してしまうことになる。そして、芸術人類学者の石倉敏明(1974−)は、この「共異体」の概念を、小倉が述べた本来的な意味から拡張しようとしている。石倉が述べる通り、人間を取り巻く世界は、常に数多くの種と共存しており、「人間以上(more than human)」である。そして、共同体も常に、様々な共同体との共在が前提となっていることから「共同体以上(more than community)」である[石倉、唐澤2021:225、226]。このような系譜を踏まえて、どうすれば「共異体」として、様々な共同体同士が<共に在る>ことができるのだろうか。本稿では、光州ビエンナーレで提示されていたアーティストの表現やイメージを起点に、その問いに対するヒントを掴み取りたいと思う。

2 第14回光州ビエンナーレのコンセプト

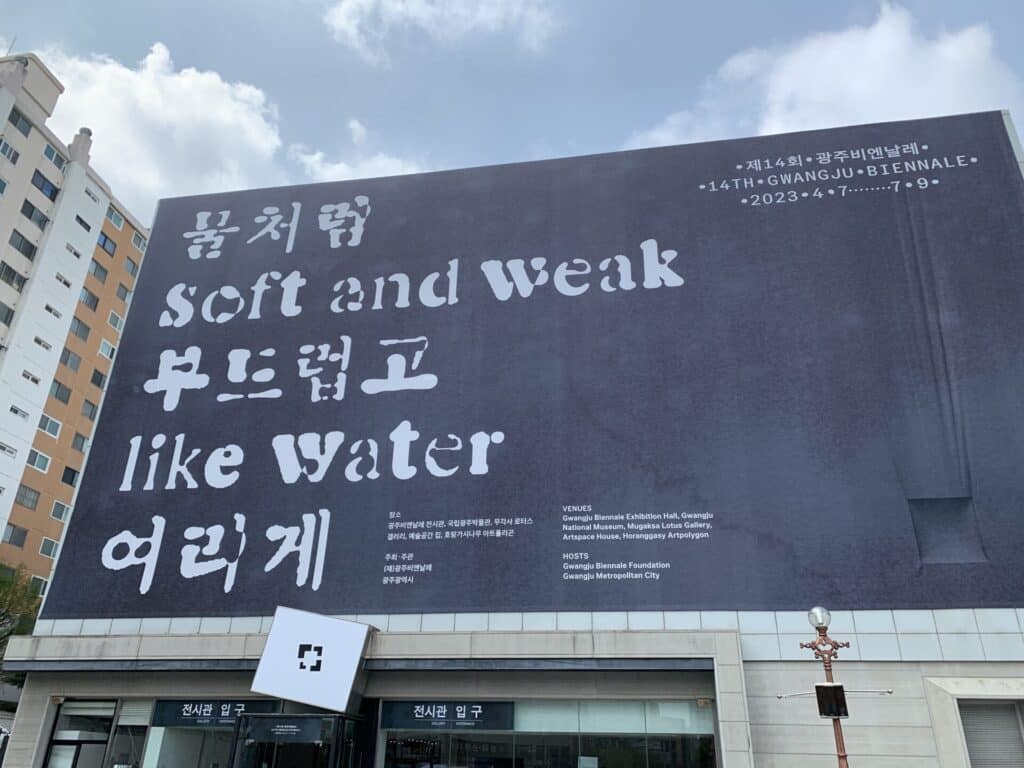

2023年4月7日から7月9日まで開催されている第14回光州ビエンナーレ(キュレーター:イ・スキョン、1969-、以下「本展」)は、「soft and weak like water」というテーマとなっている。この言葉は、老子の「天下水より柔弱なるは莫し」という言葉に由来する。つまり、世の中に、水ほど柔軟で弱々しいものはないが、堅くて強いものを攻めるには、水に勝るものがない、という意味である。

本展のステートメントによれば、「水」の変容と回復の可能性を通じて、私達が共有する地球との共生、連帯、ケアの場として、鑑賞者に再想像させようとしている[光州ビエンナーレ公式サイト]。確かに、水のように柔らかく弱いものは、即効性はなく、持続的で浸透することで構造上の相違を超えて流れていく性質を持っている。これは「水」の一種の矛盾や両義性を表しているが、「みかんと人間の芸術人類学」で述べた通り、筆者は、この矛盾みなぎる混沌の中で激しく思考し、表現し続ける人を「アーティスト」と捉えており、この矛盾の<あいだ>を軽やかに飛び越えることがアーティストに託されている。なお、ここで定義する<あいだ>は、極と極の中間というより、緩やかな流れから激流まで多様な水脈が合流する「混淆の場」を意図している。

前述のホンは、まさにその<あいだ>を生きるアーティストだ。ホンは、国家保安法スパイ容疑罪の容疑で、1989年から3年間の獄中生活を送り、厳しい水拷問を受けた。他方、ホンはその恐怖のイメージを表現するため、そして、そのイメージを癒すために《浴槽 ―母さん、故郷の青い空が見えます(1996)》、《水の中の20日間(1999)》などの水に関連する作品を数多く制作している[古川2018:210-217]。ホンを育てた故郷の「命の水」や拷問道具としての「死の水」等、「水」は時間、空間や生死の<あいだ>に位置するものとして捉えられ、相生・共生のビジョンと深く繋がる。

「みかんコレクティヴの現座標‐ヴェネツィア・ビエンナーレとドクメンタを巡って」で示したように「脱人間中心主義」、「グローバルサウス」や「ポストコロニアリズム」等といった近年の潮流を踏まえて、本展のメイン会場である光州ビエンナーレホール(Gwangju Biennale Exhibition Hall、以下「メイン会場」)では、①「遭遇(Encounter)」、②「後光(Luminous Halo)」、③「祖先の声(Ancestral Voices)」、④「移りゆく主権(Transient Sovereignty)」、⑤「惑星の時間(Planetary Times)」に関する5つのテーマ展示が設定されていた。展示方法としては、コンセプト、サブテーマ、そして、作品という展示方法になっており、ある意味、優等生的に切り分けられた展示構成で、見やすい部分があった。確かに、作品の理解を促進するという観点からは望ましい方法であることは認めるが、それらの枠組みを軽々と超えていく表現やイメージを直感したいというのが筆者の本音である。

以下、筆者がそのように感じた作品を中心に、前編、中編、後編に分けて述べる。

(なお、①「遭遇」については、メイン展示会場の入口でもあり、出口でもある場所に設置されていたので、本稿では後編で述べる予定である。なお、⑤生態系保全等に関する「惑星の時間」については、どうしても「地球共同体」的な発想からの記述になってしまうため、断念した。おそらく本展のキュレーターが得意とする分野であり、多くの専門家によって語られる展示だと思うので、今後、それらを参照しながら、再挑戦したい。)。

3「他者」とは誰か

まず、一つ目のテーマとして、後光や光輪を意味する「ルミナス・ハロー(Luminous Halo)」から述べる。ホンの作品のように、生死の<あいだ>で、真っ暗闇の世界から「光」を見出すようなイメージなのだろうか。

光州の「光」を後光のように捉え、光州事件の精神を、時間や場所を超越し、消えない光のように「正義」を求め続ける、というコミットメントがステートメントに記されている。後光といえば、後光とともに現れる仏教におけるブッダ、キリスト教におけるキリストや聖母の「顔」をイメージする。「顔」は、有機体のもっとも傷つきやすさが露呈する場所であり、その特性や個性が現れる部分でもある。まさに「顔」は、開かれた「他者性」や「異他性」と深く関連している。

その「光」や「他者の存在」を思考するに際して、欠くことができない哲学者が、エマニュエル・レヴィナス(Emmanuel Levinas, 1906-1995)である。レヴィナスは、第二次世界大戦中、複数年に渡り強制収容所で捕虜となり、ホロコーストによりリトアニアに残してきた家族を失った。彼は、以下のように述べている。

<他者>が私のうちなる<他者>の観念をはみ出しながら現前する態様を、私達はまさしく顔と呼ぶ。この仕方は、私の眼差しのもとに主題として姿を現すことでも、一つの像をかたちづくる諸性質の総体として陳列されることでもない。(中略)<他人>の顔は、それがもつ諸性質を介してではなく、自体的に現出する。<他人>の顔は、みずからを表出するのだ[レヴィナス2020:72]。

一言でいうと「他者は、真理である」ということだろうか。

いつもレヴィナスの言葉は難解だ。レヴィナスは、「自己のなかの<他者>の出現という現象」が「顔」なのだと述べる。つまり、他者があらゆる限定を超えて、自己に対して顕在し、「顔」と出会い、接触し、自己と他者との社会性や共同性の場を生み出していく。レヴィナスいわく、「他者」は無限の存在であり、自己から常に逸脱し、完全に理解することは不可能である。その意味で「顔」のみが、私達に反省を促すことができ、他者と対面し、迎え入れることで、私達は道徳意識や正義を醸成することができる[レヴィナス2020:101、120、175]のである。

また、イタリア人哲学者のジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben, 1942-)は、「顔とは、人間が取り返しのつかない仕方で露出しているということ」であり、「顔とは、共同性の唯一の場」であるという[アガンベン2020:95-96]。

ルミナスハローの展示会場では、ソン・ギ・キム(Soun-Gui Kim, 1946)の《Poems (2023)》のように無名の女性学生の「顔」が無防備に露呈されていたり、オム・ジョンスン(Oum Jeongsoon, 1961-)の《Elephant without trunk (2022)》のように、意味深にも「顔」だけ存在しない象のような生物が展示されていたが、これは何を意味しているのだろうか。

写真2-1「ソンの《Poems (2023)》で露呈される女子学生の顔」

写真2−2「オムの《Elephant without trunk (2022)》の顔のない象」筆者撮影

このように「顔」が共同性の唯一の場であれば、その「顔」が露呈されるような現代アートの作品は、常に人々の共同性のあり方に関する問いを投げかけているともいえる。この点、同フロア会場では、タイ出身のアーティストのタイキ・サクピシット(Taiki Sakpisit、1975-)の新作《The Spirit Level(2023)》が怪しげな「光」を放っていた。

写真3-1:「メコン川の水流」、写真3-2:「メコン川の地下洞窟」筆者撮影

同作では、鑑賞者は、タイ東北部メコン川沿いのイサーン地域からはじまり、川の流れと共に、冥界のナーガが祀られる地下洞窟に彷徨い込む。ところどころで、実物の馬や犬に加えて、彫刻の馬やゾウ、壁画の魚等の「顔」が映し出されるのも示唆的である。古代からメコン川流域に暮らす人達は、人間以外の諸存在を「他者」として捉えてきたからだろうか。

その映像では、突如、タイ王国の伝統衣装を身に纏う、タイの人々が逆さまの構図かつ逆回しで投射され始める。タイ王国を崇拝する人々の顔が、逆さまに映し出される。これはタイキの王政に対する抵抗や懐疑とも取れる。それはレヴィナスの「他者」の概念に冷水を浴びせるようだ。現在タイでは、君主制度に関し、対立する共同体同士は、もはや「対話不能」な状態となっており、そこには相容れない二つの共同体の存在が浮かび上がる。

3-3、3-4:「逆さまに映るタイの人々」筆者撮影

そして、映像が正置構造に戻ると、再びメコン川の風景に戻る。すると、廃れたアニミズム的な神社と老婆のシャーマンが出現し、ところどころ動物、魚や虫の映像が映し出される。タイキは、アニミズムや精霊信仰に可能性を見出しているのだろうか。その場面において、タイ国花であるゴールデンシャワーという黄色い花と共に、曝される老婆の顔は、高速でディゾルブ・多重露光(前の画面に後の画面が投影され、前の画面が薄くなり、やがて後の画面に変わること)の技法が活用され、ダイナミックな音声とともに、パラパラ漫画のように写し出される。その映像では、ディゾルブ効果も相まって、タイの老婆はまるで複数の存在のようであり、複数の時間を生きているかのように見える。まさに、ここで曝される「顔」は、「同一」ではあるのだが、異なる時間に存在する「非同一的」な複数の「顔」でもある。さらに、不可視ではあるが、その複数の時間には、複数の「霊魂」のようなものも現れているのではないだろうか。

その後、突然の沈黙が訪れる。プロジェクターの故障かと勘違いするほど、老婆の映像が長時間停止してしまうのだ。なぜタイキは、映像と時間を「切断」させるのか。現代のアニミズム論では、諸存在の流動的なつながりが注視されることが多いが、関係性の「切断」が、実はつながりを生成するためのエネルギーになっていると感じる。レヴィナスが「自己」と「他者」を絶対的に分断するのは、このエネルギーを想定しているからであろうか。すわなち、絶対的な「他性」が「他者」を志向する源泉になっている。

写真3-5:「《The Spirit Level (2023)》のシャーマン」アーティスト提供

このように映像内に混在するイメージは、人間/非人間、可視/不可視、身体/霊魂、時間やエネルギーの流動/切断など極めて混沌としているが、このような存在や状態が<共に在る>状態を「共異体」と呼んでもいいのではないだろうか。

おそらく背景として、タイ王国には、中央集権化や仏教国教化の過程で、タイ土着のアニミズムである「精霊信仰(ピー信仰)」が周縁化され、周縁の歴史や物語が改変・抹消されてきた複雑な歴史がある。それを「復権」するのではなく、タイキが生み出すイメージのように、ふつふつと「生成」される「何か」や「イメージ」を捉え直すことによって、タイキは複数種や複数次元の「他者」との対話を企図しているのではないだろうか。

また、映像は、前述の通り、時間が停止したり、早回しされたり、逆回しされたりしている。タイキが多重露光によって、時間の感覚を解体しようとするのはなぜだろうか。ここでもレヴィナスの言葉が示唆を与えてくれる。

誕生に――自然に――含まれるすでに成し遂げられたものを、記憶は取り戻し、反転させ、宙吊りにする。(中略)。記憶を介して、私は事後的に過去を遡行して自分を根拠づける。起源の絶対的過去の時点では、受け入れる主体を有しておらず、そのゆえ宿命としてのしかかってきたものを、こんにち私は引き受ける。記憶は事後的に過去の受動性を引き受け、過去を制御するのだ[レヴィナス2020:86]。

この言葉の通り、私達は未来から過去を作り出しているのである。

レヴィナスは、ホロコーストによって、家族を殺されたことを「歴史の必然」とすることが、どうしても許容できなかったのではないか。フランスの哲学者・ディディ・ユベルマン(Didi Huberman, 1953-)も、同様に「いかに新しい同時代のイメージであれ、イメージを前にすれば、それと同時に、過去が再構築される[ユベルマン2012:4]と述べているように、私達は現在と未来のイメージから「過去」を恣意的に作ってしまっている。とすれば、私達はイメージの力によって、「過去」を再生成できる可能性があるということだろうか。

そして、レヴィナスは「社会性は、時間について私たちのもつ表象の源である以上に、時間そのものなのではないだろうか[レヴィナス1996:195]」と述べる。すなわち、「時間自体が対話を生み出している」のではなく、「他者との対話によって時間が生まれる」と言っているのである。タイキは、イメージを通じて、開かれた他者との対話を促し、現代のタイにおける闘争行為とは別のかたちで、過去、現在、未来を再構成する可能性に賭けているのではないだろうか。

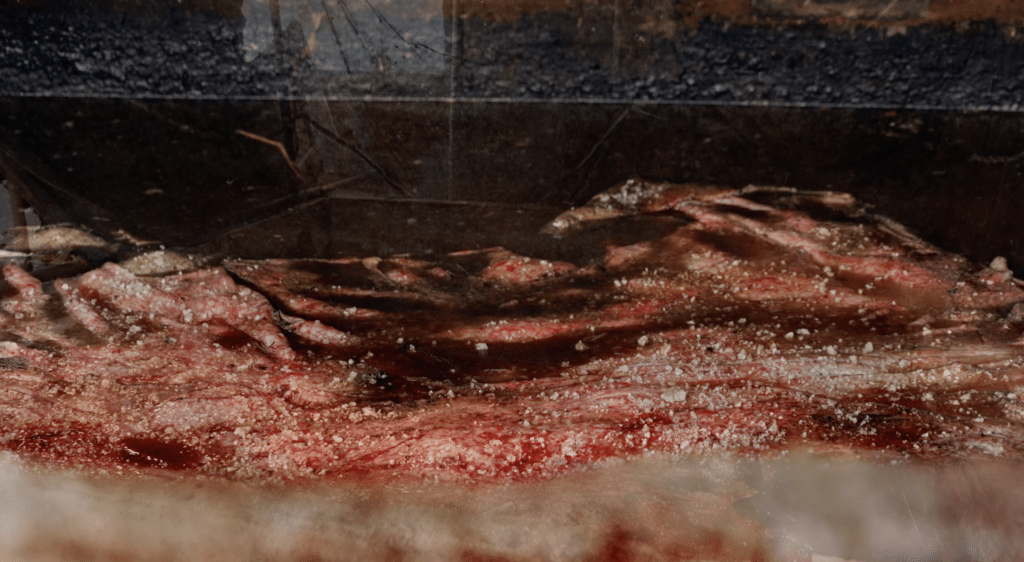

《The Spirit Level (2023)》の後半では、牛の屠殺場が突如現れる。屠殺される前後の数多くの牛達が存在していたと思われる場所で、その場所にある「何か」が土と塩に還っていく映像が映し出される。そこには「何か」が存在していた「他者」の痕跡が見て取れる。これはレヴィナスの核概念である「イリヤ(il y a、フランス語で「(ものが)ある」)、「(誰々が)いる」の意味」)と繋がる。レヴィナスの「イリヤ」と屠殺された牛の存在が重なりを示すのは、以下の言葉だろうか。

あらゆる存在が、物事も人もことごとく無に帰したと想像してみよう。この無への回帰をあらゆる出来事の外におくことはできないが、しかしこの無そのものはどうだろうか、たとえ無の夜や沈黙にすぎないとしても、何ごとかは起こっている。非人称で無名の、しかし鎮めがたい存在のこの「焼尽」、無の奥底でざわめきたてるこの燃尽を、私たちは<ある>という言葉で書き留める。<ある>は人称的形態をとるのを拒むという点において、「存在一般」である[レヴィナス2005:114]。

衝撃的なことに「存在はなくならない」ということだろうか。

「イリヤ」とは、人や物事といった存在が、夜の闇に飲み込まれ、個々の区別をなくし、それぞれが意識を持つこともなく、主体であることもなく、「無」に帰したときの状態を意味している。レヴィナスは、「イリヤ」という存在一般を露呈させ、「対象そのものの代わりに対象のイメージを差し出すこと[レヴィナス2005:112]」を芸術の機能と捉えている。そして、レヴィナスは、芸術が物事を概念に代えるのではなく、イメージに変えることを強調している。ある物事が「イメージ」になったときに、それは「非−対象」となり、イメージは、私たちの理解や把握から逃れさせるものとなる[菅2017:115]。これによって、芸術のイメージは対象に「異郷性」、すなわち「他性」という性質をもたらす。この「他性」のイメージが、「他者」を想像する圧倒的なエネルギーを生み出しているのではないだろうか。

写真3-6:「《The Spirit Level (2023)》の屠殺場で現れる『何か』」筆者撮影

タイキによれば、この映像内の不穏な描写は、2018年にメコン川で遺体が発見された3人の反政府活動家のイメージから着想を得ているようだ。その反政府活動家は、体を切り裂かれ、内蔵に石を詰められ、メコンの川底に沈められたという。タイでは、1970年代以降、政治的反体制派の失踪や暗殺事件が相次いできたといわれている。まさにナチスの絶滅収容所のように、彼らの顛末は「表象不可能」かつ「想像不可能」である。しかしながら、タイキがもたらす屠殺のイメージの露呈からは、人間や牛という種を超え、「他性」のイメージとして、「何か」が強迫観念のように迫ってくる。

ただ、筆者の感覚として、レヴィナスの言葉からは、常に一神教的な神の「顔」がまとわりついている気がしてならない。タイキが、タイトルに《The Spirit Level 》と付けたように、「一つの神」や非-人間の「魂」や「カミ」の「顔」を水平的に捉え直すことで、タイキは、そのレヴィナスの限界を越えようとしているのではないだろうか。

タイキの映像と音声はとにかく不穏で暗い。タイの共同体を取り巻く状況は、まだ真っ暗闇なのかもしれない。ただ、プロジェクターから投射される「光」は、絶えず投射され続けており、さらにはプロジェクターの下に設置されたセンサー式のライトが、「後光」を現すように、鑑賞者を背後から光で照らしている。その背後から投射される光を浴びたときに、東南アジアをフィールドに持ち、京都学派の流れを汲む人類学者・岩田慶治(1922-2013)の顔がよぎった。

岩田は「全ての存在にはスピリットが宿っている。それはモノである同時にカミである[岩田2020:12]」と述べる通り、私達は露呈される「顔」を見る存在でもあり、私達の「顔」を見られる存在でもある。レヴィナスは、「自己」と「他者」を完全に分離しているが、タイキがもたらしてくれた体験は、まさに「自己」と「他者」との交差路に立つような体験だった。

写真3-7:「《The Spirit Level (2023)》の展示風景

背後から多種の光が当たる仕組みとなっている」アーティスト提供

岩田は「アニミズムと呼ばれる宗教には、いうまでもなく、教義も、教団もなく、宗教的職能者もいない。だから、もともと、一人ひとりの宗教なのだ[岩田2020:19]」と述べる。まさに全ての存在を「カミ(岩田は「神」ではなく「カミ」という言葉を使った。)」と捉えることは、全ての諸存在に「後光」があたることなのだ。アニミズムと共同体を考えるにあたって、アニミズムには、「タイ王室典」のような規範は存在せず、また「アニミズム教団」のような「同一性」を求める大規模な共同体もない。「共同体/共異体」を考えるには、この根源に立ち返る必要があるのではないだろうか。

中編では、この問いに関連して、二つ目のテーマである「祖先の声(Ancestral Voices)」について述べる(なんと「祖先の声」の会場には、「オレンジ(みかん)」があった!)。同フロアで展示がなされていた先住民系のアーティスト達の「アニミズム」的表現、その「共同性」のイメージについて、中編で議論を深めていきたい。

写真4-1:「カレルの《The Echo of an Ancient Form of Knowledge (Ru k’ ox k’ob’el jun ojer etemab’el) 2023》」筆者撮影

以 上

<参考文献>

- 石倉敏明、唐澤太輔、「外臓と共異体の人類学」、『モア・ザン・ヒューマン‐マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』、以文社、2021年

- 岩田慶治、『アニミズム時代』、法蔵館、2020年

- エマニュエル・レヴィナス、藤岡俊博(訳)、『全体性と無限』、講談社学術文庫、2020年

- エマニュエル・レヴィナス、西谷修(訳)、『実存から実存者へ』、講談社、1996年

- 大杉高司、『無為のクレオール』、岩波書店、1999年

- 大杉高司、「非同一性による共同性へ/において」杉島敬志(編)、『人類学的実践の再構築―ポストコロニアル転回以後』、世界思想社、2001年

- 小倉紀蔵、『日中韓はひとつになれない』、角川書店、2008年

- 菅香子、『共同体のかたち イメージと人々の存在をめぐって』、講談社、2017年

- ジョルジョ・アガンベン、高桑和巳(訳)、『人権の彼方に―政治哲学ノート』、以文社、2000年

- ジョルジュ・ディディ・ユベルマン、小野康男、三小田祥久(訳)、『時間の前で―美術史とイメージのアナクロニズム』法政大学出版局、2012年

- ジャン=リュック・ナンシー、西谷修、安原慎一郎(訳)、『無為の共同体―哲学を問い直す分有の思考』、以文社、2001年

- 古川美佳、『韓国の民衆美術――抵抗の美学と思想』、岩波書店、2018年

- モーリス・ブランショ、西谷修(訳)、『明かしえぬ共同体』、筑摩書房、1997年

- 「光州ビエンナーレ公式サイト」、2023年5月閲覧(https://14gwangjubiennale.com/#aboutAnchor)