みかんコレクティヴ

共同体、共異体、みかんコレクティヴ(中編)-光州ビエンナーレを巡って-

紀南アートウィーク 藪本 雄登

4 先住民族の思想と共異体

前編の「他者とは誰か」を踏まえて、メイン会場の3つ目のテーマである「祖先の声(Ancestral Voices)」について述べたい。そのステートメントを要約すると、光州の歴史的アイデンティティを継承し、世界各地の先住民の声に耳を傾け、地域の伝統を再解釈し、ローカリティに根ざした共同体的な実践を紹介する。そして、西洋的な近代性に対峙し、オルタナティブな「知」の想像力を喚起する、ということだ。

(1)アイヌ/祖先=わたし?

このテーマに対峙したのが、北海道のアイヌにルーツを持つアーティスト、ミュージシャンであるマユンキキ(Mayunkiki, 1982-)だ。同フロアで歩みを進めていくと、彼女の「顔」が飛び込んできた。

マユンキキのポスターをみた瞬間に、やっと安堵することができた。というのも、メイン会場を見渡してみると、全体として巨大で、ある種豪華なインスタレーションや作品が多い。つまり、アガンベンが『到来する共同体』において両義的な意味で使う、「スペクタクル(集合的な知覚を操作し、記憶とコミュニケーションを独り占めした上で、単一の商品に変貌させる[アガンベン2012:100])」要素が強いのではないか。個人や民族の小さな物語を起点にしている作品が多い中において、筆者はその肥大的なイメージに共感ができなかった。その意味で、額装もなく、飾り気もなく、ただ配置されるマユンキキのポスターから、本展へのある種の「抵抗」を感じた。

一部のスペクタクルな作品群と比較して、「なんだこれは。アーティストはやる気を失ったのか。」と誤認した鑑賞者もいたかもしれない。しかし、この認識は少なくとも筆者にとっては全くもって逆であった。緻密に計算されながらも、飾らない等身大の作品展示に、筆者は何より心を動かされた。

さて、そのマユンキキの作品《シクマ(Sikuma)2023》は、彼女の個人的なイメージと伝統的なアイヌのイメージを提示しながら、テキストを加えたポスターシリーズである。キャプションによれば「シクマ」は、アイヌ語で「境界」を意味する。

「日本人」と「アイヌ」の<あいだ>はどこからはじまり、どこで終わるだろうか。上記写真に共在する二つのイメージには、「自己/マユンキキ」と「他者/祖先」の「顔」が混じり合っている。

マユンキキの展示の最後に貼付されたテキストは、韓国語、英語に翻訳されていたことからも重要なテキストだと思うので、ここで引用したい。

日頃から他者のイメージのなかの「アイヌである私」と、実際の私には大きなズレがあると感じています。日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であり、現在国内外で注目を浴びるアイヌという存在に対しては、一方的な思い込みや理想を押しつけられることがとても多いように感じ、それへの抵抗感や嫌悪感のために過剰に反応してしまったり、逆に自分でも知らないうちに、そのイメージに沿おうとしてしまったりすることもあるように思います。他者の視点と自分の視点、その境界はどこにあるのでしょうか。もしかしたら、そんなものは存在しないのかもしれない。

この作品のなかで、私が感じているズレを少しでも言語化していく過程で、自分でも無自覚につくってしまっている境界に気づくことができるかもしれません。

マユンキキは、他の媒体でも「アイヌとして生きていくうえでつらいことが多い[八谷2023:55]」と心情を露吐しており、アイヌという存在の否定、アイヌに対する紋切り型のイメージや過剰な期待に悩まされている。そして、まさに過剰な期待が現前したのが、今回の光州ビエンナーレではなかっただろうか。マユンキキが、アイヌに対する「リハビリ[八谷2023:55]」と述べる通り、ビエンナーレの展示も、言語、食、音楽や装飾などの文化活動を通じた「リハビリ(再び適した状態になること)」の一環なのである。

(※「アイヌ」と「アート/芸術」に対する紋切り型の表現、そのイメージの消費やその持続的継承等の問題については、池田忍(編)『問いかける アイヌ・アート』に詳しい。)

そのマユンキキの「同一性(アイデンティティ)」を巡る問いは、まさに前編で述べた通り、本展のテーマである「水脈」とそれらが混淆とする場である<あいだ>、そして、本稿のテーマである「共異体」と関わってくる。人類学者の石倉敏明(1976-)は、「共異体」とは、異なる価値観や時間軸の共存を前提とするヘテロトピア的(異界的)現実であり、この次元から開かれる「芸術」は、科学と神話の間に横たわる現代人の生活の不確かさから生み出される[石倉2020:51]と述べる。その意味で、マユンキキの「アイヌのむかし/いま」が共在する「イメージ」や「芸術」は、時間を超越して異なる価値と時間が混淆と混じり合いながら、彼女のアイデンティティを巡る問いや生活の不確かさから生み落とされている。

そのマユンキキの過去展示(札幌・CAI現代芸術研究所での「シンリッ(SINRIT)」やシドニービエンナーレ「NIRIN」等)を調査する中で、筆者には、その芸術は「アニミズム」と「贈与」的思想を基礎としているのではないかと仮定する。

(*「アニミズム」は「言わないで!NGワード集の巻」等の動画を見る限り、マユンキキの「NGワード」に抵触しそうだが、それを重々承知した上で述べる。)

例えば、マユンキキの実践は、自分の「顔」に自分でシヌイェ(アイヌ女性が施す伝統的な入れ墨)を自分で描き、日常生活の中においては、マスクの下に引っ込めて隠したり、出してみたり、パフォーマンスのときには大きく露出させてみたりする。

これはアニミズム特有の流動的な「自己」と「他者」の往還活動といえるのではないだろうか。前編で登場した岩田は、「全てをカミ」と捉えた。つまり、自己を包み込む全ての「カミ(他者)」との自覚的な出会い、そして、その「カミ(他者)」は自己を成り立たせている要素でもあり、外部をも取り囲むものを知覚することを、岩田は「アニミズム」と呼んだのではないだろうか。このように全ての存在の「生」は、外に向けて常に開かれており、自己は決してひとりで現れ出ることはなく、他者に触れることで現れ出る。逆も然りで、他者は自己に触れることで顕現してくる。

マユンキキの「つらく苦しい日々のなかでも諦めずに生きてこれたのは、話してくれた人の顔が浮かぶ、たくさんの言葉があったからです[八谷2023:55]」という言葉の通り、他者があってこそ、その存在が成り立つ。その意味で、私達は誰もが他者に依存している。

上記の通り、マユンキキの実践は、彼女の家族/祖先や地域の生活者という「他者」との対話を継続する行為そのものである。彼女は、そのプロセスをポスター、インタビュー、パフォーマンス等の芸術として昇華し、他者に「贈与」する。この点、『贈与論』を著したマルセル・モース(Marcel Mauss, 1872-1950)は、「贈与」とは「人間存在の基底の一つ[モース2014:63]」であり、「自分自身の何ものかを贈ること[モース2014:99]」であると述べる。つまり、贈り物を受け取る側は、与え手から、モノと混じり合った「何ものか」を受け取ることになる。モースは、それを「それ自体として魂を吹き込まれたものなのだ[モース2014:307]」と述べている通り、「贈与」と「アニミズム」は深く関連付いている。モース研究者の森山工(1961-)が述べるように「モース自身は、アニミスト[森山2022:254]」だったのである。

ただ、「自分自身の何ものか」を手放した贈与者には、「何ものか」を引き渡しても何かの「残余」が残る。その「残余」を、森山は「譲りえぬもの(他に贈与されえず、譲渡されてはならないもの)」と定義する[森山2021:282]。その「自己」と「他者」の<あいだ>やマユンキキがいう「シクマ(境界)」の大元には、きっと前編でレヴィナスが述べたように、絶対的な壁は存在している。

しかしながら、マユンキキは、対話、インタビューを含む芸術実践を通じて、この壁を「水」のようにゆっくりと浸透させながらも、「譲りえぬもの」は譲らずに、つまり自己を保持し、究極的には自己を破壊せず、そこから離脱して、他者の中に、生命体の一部が入り抜け出していく動きをしているのではないか。マユンキキのように、自己と他者の<あいだ>をアニミスティックに移動しながら、常に「保持しつつ―その一方で―与える」ことが「贈与」なのであり、そこには当然、他者との共同性が生じている。またここに「共異体」のあり方の要を見出すこともできる。

そして、その「自己」と「他者」の<あいだ>を巡る往還作業に終わりはない。イタリアの哲学者・ロベルト・エスポジト(Robert Esposito, 1950-)は、ラテン語における「共同体(communitas)」とその対義語である「免疫、免除(immunitas)」の語源を分析する。その中核である「負担、奉仕、贈り物」を意味する「munus」に注目し、その一つの意味である「贈り物」という概念を遡って解釈する。エスポジトは、その語源を踏まえて、「誕生」そのものが存在にとっての「贈与」であり、その「生」を受け取ることにより発生する義務は免れようがない[菅2017:176、177]という。エスポジトの次の言葉に集約される通り、この決して埋めることのできない未完の状態、つまり、欠如こそが共同体を特徴付けると結論付ける。

共同体は、必要であると同時に不可能なのだ。共同体はつねに欠如をともなって生じているだけではない。また、けっして完成されないというだけでもない。ともにわたしたちを支え、共同の―存在、ともに―在ることとしてわたしたちを形成するものは、まさに欠如であり、非成就であり、負債でもあるという特殊な意味において、共同体は欠如そのものなのである[エスポジト2012:42]。

すなわち、「欠如こそが人を結びつける」ということである。

マユンキキの芸術を通じて、立ち現れる「共同体」は、自らひとりでは「自己」や「主体」として成り立ちえないのである。すなわち、その共同体の成員は、自己と同一ではないということであり、「自己」と「他者」があって成り立つ共同体なのである。この欠如を基礎とした未完の共同体に、マユンキキの「ズレ」を内包しながらも開放していくヒントがあるのではないだろうか。

最後に、気になったのは、ポスターのテキストには日本語しか記述されていない点である(最後の引用文を除く)。このあるがままのポスターをみて、ブランショの『明かしえぬ共同体』を思い返すことになる。ブランショいわく、「明かしえぬ共同体は、その実態を明らかにすることはない[ブランショ1997:116]」と述べる。驚くべきことに、言葉を介した思想の相互理解、心情の同調などが排除されたコミュニケーションのみが未来に生き残っていくと述べるのだ。意味がなく、働かないという意味での「無為」状態の「言うという行為」、「書くという行為」や「おのれを投げ出す行為」そのものに表明される「何か」と、その「何か」との触れ合いに共同性が見いだされるのである。それを「共同体をもたない人びとの共同体」、つまり、「明かしえぬ共同体」と、ブランショは呼称したのである。

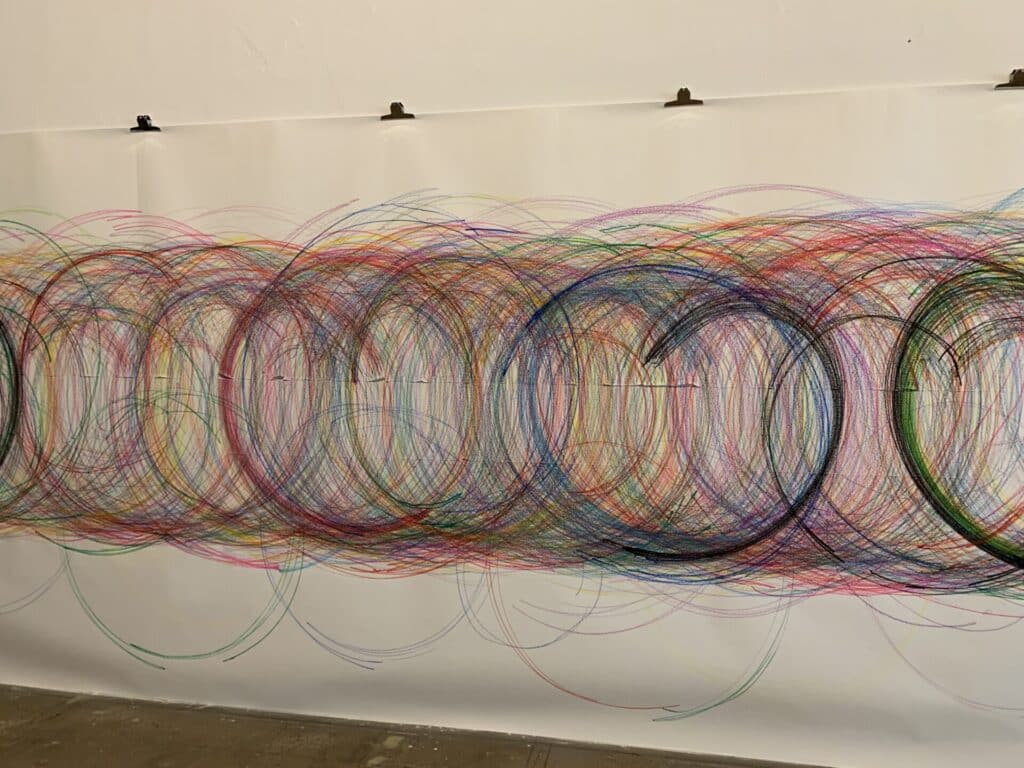

写真(左)2-1 「Lee Kun Yongの《Bodyscape76-3(1967)無名の人達によって描かれる螺旋」筆者撮影

写真(右)2-2 「Tarek Atouiの《The Elemental Set(2021)プログラムにより自動演奏される音楽」筆者撮影

上記の写真の通り、同フロアでは、「ただ書くという行為」や「音を鳴らすという行為」が露呈しており、マユンキキのテキストは、その「何か」との開かれた共同性を生成しているように感じる。6月17日に光州ビエンナーレで開催されるマユンキキの「パフォーマンス」では、アガンベンがいう「明かしえぬ共同性」が垣間見られるのではないだろうか。その「おのれを投げ出す行為」自体が、マユンキキがいう「アイヌが生きてきている証[八谷2023:55]」になることだろう。

(2)サバで生きる先住民族と共異螺旋

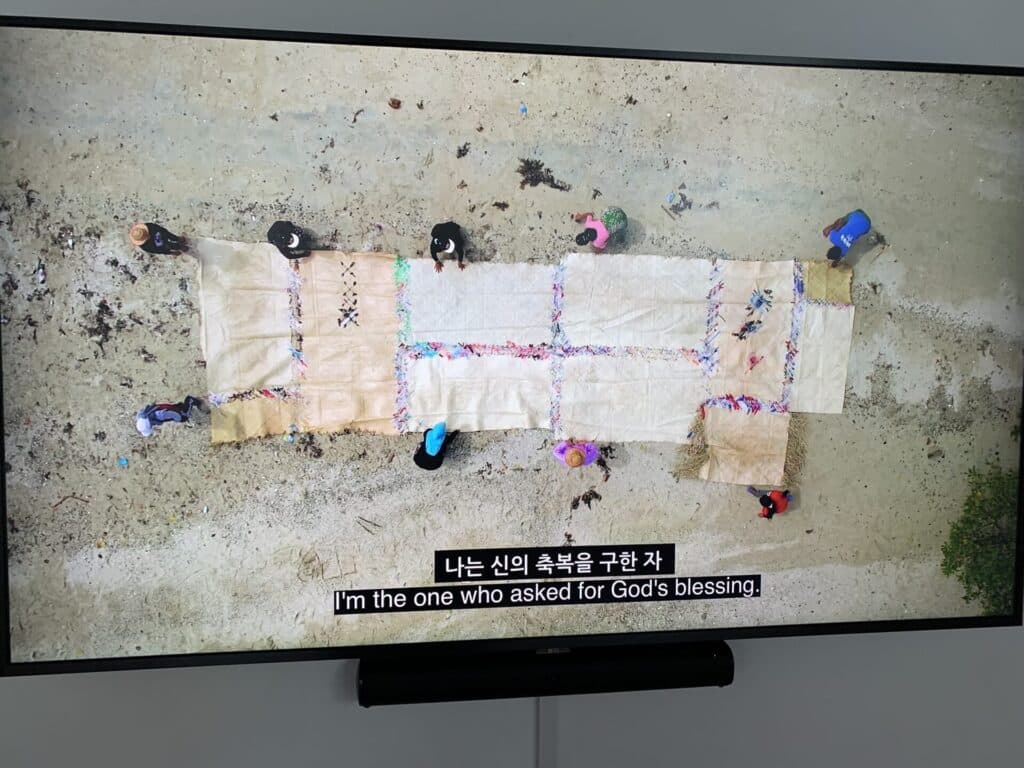

「ルミナス・ハロー」と「祖先の声」のフロアの1-2階の境界部分に、東南アジア島嶼部の地政学的な激動の歴史を扱うイー・イラン(I-Lann Yee,1971-)のインスタレーションと映像作品が設置されていた。

イーは、マレーシアのコナキタバル出身で、ニュージーランド出身の母親とサバ州(Sabah)の先住民族であるカダザン(Kadazan)出身の父親との間に生を受けた。映像作品《知恵の歌(Budil’s Song), 2023》では、マレーシア・ボルネオ島の北東部のサバ州に居住する先住民族の会話、スールー海(Sulu Sea)と セレベス海(Celebes Sea)の境界にあるオマダル島(Omadal Island)の海岸沿いの移動を伴った制作プロセスが開示された。

イギリスの植民地支配から独立して以来、サバではインドネシアやフィリピンとの国境をめぐる問題が途絶えたことがない。彼らは、植民地以前から現在の国境をまたぐ広大な生活圏を生きてきた[長津2019:2]。サバの歴史は、移民/難民と越境の歴史といっても過言ではない。サバの先住民族は、植民地以前の移動に加えて、植民地期はイギリスの政策による外国人労働者の移入、1970年代にはフィリピン南部からイスラム系難民の受入、そして1950年代以降の移民労働者の流入など数多くの侵入者を受け入れてきた[上杉2002:118]。加えて、マレー系、中華系、移民と先住民族と混血によるアイデンティティの問題、先住民族同士のイスラム教に関する宗教対立、イスラム教を逸脱する宗教儀礼の禁止など、数多くの問題を抱えている。

(※これらの背景は、文化人類学者の長津一史(1968-)の『国境を生きる マレーシア・サバ州、海サマの動態的民族誌』に詳しい。)

イーは、海に生きる海サマ(バジャウ族)、陸に生きる陸サマ、カダザン(ドゥスン)族等のサバ州の先住民族のコミュニティに介入し、そこに住むアーティスト達と協働しながら、先祖伝来の知識を継承し、開かれた共同体のあり方を問う。展示インスタレーション《塩漬魚用の白いマット(Tepo Putih Ikan Masin)2023》は、家庭で魚を干したり、その他の家事に使われるマットを、島々の海岸で集められたプラスチックゴミの漂着物で縫い合わせ、継ぎ足したりしながら制作されたものである。

移動と会話が並行しながら、マットの制作が行われる」筆者撮影

その映像を見てみると、そこには海岸沿いに住む先住民族を中心としながらも、おそらくフィリピン系、インドネシア系の混血系の人達もいるようだ。サバの宗教は、イスラム教の影響が大きくなりながらも、同時に「海の神」「米の神」などのアニミズム的信仰などが混ざり合っている。多様なバックグラウンドを持つサバの先住民族の人達は、マットを協働して持ち運び、ときに休み、移動しながら制作を行う。同時に、彼らは日常生活のマットの役割に加えて、「マットは聖なるもの(The mat is sacred)」という発言に現れるように、マットを「聖物」として捉えて語り合う。生活的な視点から、先住民族の語り継いできた民話にマットの存在を継ぎ足しながら、新しい民話のようなものをパッチワークしているように思えた。さらには、漂流したゴミや漂着物も、物理的なマットの構成物に変容させられる。それと同時に、移民社会サバを示すかのように、ゴミの漂流物も民話の話の一部として継ぎ足されていく。

石倉によれば、「共異的生成」は、異なる価値や時間を超えて、複数種の生命が発動する有機体と無機物が絡まり合う生命現象の複雑さを媒介としながら、生命と世界の関係性を更新する造形的思想が含まれる[石倉2020:51]という。そして、「共異体」の概念に対する基準は、①科学技術や伴侶種と共生する「身体」としての共異体、②異質性を抱えた個体同士が協働する「社会的集まり」としての共異体、③ある空間内で複数の生物種や無生物の「共生圏」を構成する共異体、④異なる歴史と神話を持って共存してきた集合体の「高次集合体」としての共異体、これらが統合された次元であると述べている[石倉2020:51]。

プラスチックゴミが素材や結び目として継ぎ足されている」筆者撮影

その意味で、イーは、作業用マットという「有用物」に加えて、そのマットを「聖物」として共異体的な造形美を生じさせる。①サバの人々にとって、拡張する「身体」といっても過言でもないマットは、集団での移動や協働作業を通じ、プラスチックゴミとハイブリット化されることによって、共異的な身体性を帯びている。②映像に登場する人々は、多様なバックグラウンドを持つ異質な人間同士が「社会的集まり」を構築し、協働して作業を行っている。さらに、③人間や魚という複数の有機体とプラスチックゴミという無機物が絡み合いながら、マットを起点に「海の共生圏」を生み出している。最後に、④異なる宗教や国家のバックグラウンドを混ぜ合わせ、様々な語りによって新たな共同体の民話を生み出している。このようにイーの作品は、石倉が述べる「共異体」的生成が現実に現れた作品と評価できるだろう。イーが現態させる「共異体」は、スールー海とセレベス海の<あいだ>にある「渦潮」のような螺旋的なものではないだろうか。キュレーターの四方幸子(1958-)が「螺旋はまた、動的に延長されることで、異なる次元をつなぐ[四方2023:139]」という通り、その「共異螺旋」は異なる次元が絡み合うイメージであり、運動体なのだ。

(3)死/墓/みかん

最後に、同フロアで、筆者は遂に「みかん(オレンジ)」を見つけてしまった。

それは「みかんマンダラ」展で展示した廣瀬智央《官能の庭(Il giardino dei sensi、2022)》のように、石の祭壇に置かれた神聖な「聖物」のようであった。哲学者の唐澤太輔(1978-)が、日本神話上の橘を踏まえ、「異次元の果実の輝き」で述べた通り、その「オレンジ」は「異次元の霊果」のようであった(ちなみに、「みかんマンダラ」展のように「みかん」を食べていいか聞いてみたが、残念ながら許可は得られなかった。)。さて、同作の生みの親であるエドガー・カレル(Edgar Calel、1987-)は、グアテマラ出身のアーティストであり、グアテマラ高地に住む先住民族であるマヤ人系のカクチケル族(Kaqchikel)を祖先に持つ。15世紀のスペイン人の到来以来、民族虐殺、植民地化、内戦等の苦難に直面しながら、彼らはどのように共同体を維持し、生きてきたのだろうか。

石の祭壇(?)に置かれたみかん(オレンジ)やその他果実」筆者撮影

カレルの作品では、みかんやバナナ等の多種の果実が、石を上に乗せられている。キャプションでは、それらは「祖先」への捧げものであると記載されており、壁面には、カレルの祖母の家をイメージして描かれた「家」とカクチケル語で記載された文字が配置されている。この「家(maison, メゾン)」については、フランス人・人類学者のクロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)の言葉がヒントを与えてくれる。

家族とは異なるものとしての家というものは、男系の系統とは一致しないことです。ときとして、生物学的な基盤さえも備えていないことです。むしろそれが、物質的・精神的な相続財に存しているということです。そうした相続財には、威信、起源、親族関係、名前と象徴、地位、権威、富が含まれるのです[レヴィ=ストロース 1985:44]。

つまり、「家」の本質は、性別や血縁等の「同一性」よりも、共同性の本質を成り立たせる恒常的な財物/場所が重要であるということである。また、イギリスの人類学者ジャネット・カーステン(Janet Carsten, 1941-1995)は、マレーシアの漁村において、「家」の中で「乳」や「魚」などの「物質」を共有することによって、身体の中身が類似していく点を踏まえ、「関係性(relatedness)」という概念を提示した。「家」は、生殖による血縁関係だけではなく、ともに暮らし、ともに食べ、養い合いながら、モノをやりとりする行為の積み重ねの先に生まれる[松村2020:70]。つまり、民族性や親族性を超えて、空間を共有して暮らし、行為を積み重ねることによって「家」が現前するのである。この「家」の概念は、マユンキキの議論で述べた「譲りえぬもの」であり、カチクケルの祖先と人々を繋ぐ共同体の根源/場所なのであろう。

「甘美な死臭」が充満する展示会場と「家」のドローイング」筆者撮影

そして、筆者は直感的に、カレルの作品から根源的なアニミズムとトーテミズムのイメージを得た。太古の人達は、自然から分別され、自然からむくりと身を上げた。その際に、人々は「死」への不安、そして、その奥にある「無」への恐怖に震撼したのではないだろうか。その「死」と「無」の恐怖心から逃れるために、おそらく原始宗教(アニミズム)が生まれたのだろう。筆者の幼いときの夢は「ぶどうになりたい」であったが、自身の死骸から復活する植物を観察していると、実際に「死」の恐怖が少しだけ減退する気がする。このように再び自然へ回帰したい根源的な衝動がトーテミズム(特定の社会集団と特殊な関係を有する「トーテム(動物や植物が多数)」に対する信仰)として現れてきたのではないだろうか。

(※アニミズムやトーテミズムに関する詳細は、石倉敏明、林澄蓮、藪本雄登の対談「アピチャッポンと熊野―アニミズムの世界へ(近日中に紀南アートウィークホームページで期間限定公開予定)」、藪本雄登「ゾミアのアニミズム―アナルコ・アニミズム試論(「かたちの文化会」から発刊予定)」等を参照。)

そして、オープニング時に実施された儀式の残余(お香やアルコールの匂い)が残るなか、展示会場では腐りゆく果実達の甘い香りが充満する。まさに「甘美な死臭」のようである。その腐敗臭が示す通り、植物達は展示会場で、死に向かう。その中で鑑賞者たちは、植物たちの「死」を見届ける体験を得る。前編で「共同体は何ら生産的な価値を有していない」と述べたナンシーの『無為の共同体』が喚起される。

死の意味を、今やわれわれは共同体のなかにではなく他処に求めるべく運命づけられている、というよりむしろそのように追い詰められている。だがこの企ては不条理である。(中略)。というのも、死をとおして初めて共同体は開示されるし、その逆もまた然りだからである[ナンシー2001:26]。

ナンシーは、人々は等しく死すべき存在であるという「有限性」の共有に人間の共同性を見出した。

「死」は、個人的な出来事ではなく、その死を看取る「他者」がいて初めて生じるものであり、「死」は自己のみで完結せず、分有され、共同で成し遂げられる出来事である[菅2017:146]。ここでいう「分有」とは、「同一性」を共有するのではなく、むしろ「非同一性」によって引き裂かれているその事実そのものを「共有」することを意味している。その意味で、ナンシーは「非同一性」によって引き裂かれ、引き裂かれることによって開ける「異他なるもの」の相互の曝しあいによって生起する空間を「無為の共同体」と呼称した[大杉1999:218]。

写真4-3、4-4 「腐りゆくバナナや柑橘など 鑑賞者は植物たちの死を看取る」

その観点で、カレルの作品は、ナンシーの議論を非−人間にも拡張する可能性を持っている。「死」は、人間のみならず、いかなる存在者にも与えられている。つまり、この作品は、人間も土に還っていくのと同様に、植物が土に還っていく「有限性」に基づき、種を超えた共同性を露呈させる可能性を提示している。そして、これをいち早く見抜いたのは、和歌山県紀南において、「粘菌」を顕微鏡で覗きながら、独自の思想哲学を構想した南方熊楠(1867-1941)ではないか。粘菌は細胞分裂によって「生」を拡散する。粘菌の個体は分裂の瞬間に「死」に直面すると同時に、新たな複数の個体が「誕生」する。きっと熊楠は、その粘菌の「死」の瞬間を恍惚とした表情で観察しながら、粘菌個体との関係において「無為の共同性」を見出していたのではないだろうか。

他方、カレルの石は、その生命個体の基盤や根源を指し示している。例えば、仏教における菩提樹の前にある金剛座という「場所」は、そこに人間が鎮座する場であったように、様々な「植物」と「場所」の関係性から根源が始まっていることを指し示している[石倉、唐澤2021:228、229]。その意味で、「カレルの植物」と「祖先の家」のドローイングは、まさに仏教における「菩提樹」と「金剛座」の関係のように、異種間の対称的な繋がり、そして、多元的な共存性の可能性を示している。

ただ、なぜ「土」ではなく「石」だったのだろうか。今回、アーティストへのインタビューが実現しなかったことと、またカチクケルに関する情報が限られており、想像によって作品解釈をするしかないのだが、この点について、場所は異なるが、マダガスカル・シハナカ(Sihanaka)社会が示唆を与えてくれる。そのシハナカ社会では、1970年以降、「土の墓」が解体されつつあり、「石の墓」への移葬が劇的に進んでいる[森山2021:184]。その結果「祖先」や「墓」に対する考えが大きく変わりつつある。

この「石の墓」の増加や種類の増加に伴い、シハナカの人達の墓の分出や分派といったかたちで、「自分と自分の子孫だけの墓」が作られ、墓の個人化が進んだ結果、儀礼や禁忌等が放逐され、親族間において不和や軋轢が生じている[森山2021:204-207]。さらに、墓の個人化によって、経済的な負担が増加し、「持つもの―持たざるもの」の格差が目につくようになった[森山2021:213-126]。

(※その背景事情等は、森山工『贈与と聖物 マルセル・モース「贈与論」とマダガスカルの社会的実践』に詳しい。)

これは「祖先」をどのように捉えるか、という問いに関わっている。一つは、祖先を一人ひとり、個別の存在者として捉える考え方、もう一つは、祖先を個別者としてではなく、全体で一つの存在として捉える考え方である。つまり、前者は、個別の人格を持った名のある「祖先」であるのに対して、後者は、未分化の状態で捉えられる「祖先一般」を「祖先」として捉えている。この「土の墓」と「石の墓」について、カチクケルが同じ状態かはわからないが、再度カレルの作品を見てみると、カレルは「祖先一般」に対するあり方の見直し、そして「土の墓」への回帰を求めているように感じた。

乾季の適切な日取りを選んで、「土の墓」のほうをあける。そして、そのなかの遺体をすべて、新しい「石の墓」に移葬するのである。移葬し終わったあとは、今度は「土の墓」のほうが空になってしまう。そこで、「土の墓」の穴の底に、遺体の代わりとしてバナナ樹を植えておく[森山2021:181]。

上記の言葉の通り、シハナカ社会の人々が、土の墓にバナナの樹を植えるのは、土に還る「祖先一般」を捨て切れないからだろう。つまり、彼らは死者や祖先がバナナの樹になることを完全に否定し切れないからである。その視点を踏まえて、カレルは、近代的かつ不自然な「死者の風化に抗する態度」を放棄し、石の上に改めて植物を置き直すことで、流動的なアニミズムやトーテミズムを基礎とした「祖先」のあり方、すなわち「死者を風化にゆだねる態度」を再度提案しようとしているではないだろうか。

最後に、カレルの展示のイメージには既視感があった。

そう、「みかんマンダラ」展の「饗宴」と同じ構図ではないか(だから、著者は展示会場で「オレンジ」を食していいのか、念の為、聞いたのである。)。

カレルの祖母の家/みかん倉庫という「家」、石/椅子という「場所」、みかん/オレンジなどの様々な「植物」、紀南の人々/光州ビエンナーレの鑑賞者という「<いま>を生きる人々」、そして不可視の「祖霊」が混じり合いながら、カレルも私達も開かれた「饗宴の場」を生成しようとしているのだ。

みかん(祖先?)とともに客人をもてなす」

私達は「みかん」や「みかんジュース」を供犠の対象とし、既知であるかを問わず客人(他者)をもてなした。他方、カレルの作品は、光州ビエンナーレの場で儀式を通じて、いまを生きる鑑賞者とともに祖先をもてなそうとした。これは、日本の「お盆祭り」やメキシコの「死者の日」とルーツを同じくするアニミズム的な祝祭の起源と繋がる。カレルが示す通り、先住民族の世界では、未分化で包括的な「祖先一般(死者)」と共同性を伴う作業が今でも重要視されているのだ。この「饗宴の場」は、モースが述べる「『他』一般から『承認』を得るという『根源的行為』[森山2021:283]」であり、時空を超えて、マユンキキのようにアニミスティックに「自分自身の何ものか」を他者に与えながら、自己を保持しつつ、それ以外を他者に与えるような共異的行為そのものなのである。

ただ、先住民族の芸術は、ある種の共同幻想の派生の中から生まれたものであると思うし、「祖先」という要素が大きくなりすぎると、状況によっては「民族共同体」に還元されてしまう可能性がある。この「民族共同体」の問題は、ドイツの哲学者・マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger, 1889-1976)が「民族」と「共同体」の関係において、ぶち当たった壁でもある。そう考えると、やはり石倉が提示した4つの基準を基礎にしながら、民族を超えた異なる他種/多種や異なる時間において、多元的な要素が共在している状態を見出していくことが重要なのだろう。その意味で、カレルの作品においては、「オレンジを食す」という共異的な身体経験が得られなかったのは、残念で仕方がない。

その一方で、前述したブランショの「明かしえぬ共同体」、ナンシーの「無為の共同体」は、確かに全体主義を回避する思想としては有効だと思うが、目標や目的にまみれた現代社会において「無目的」「無生産」に基づく共同体が、どれだけ妥当するのか疑問がある。これらの議論の<あいだ>を巡って、後編では日本人アーティストの小泉明郎(Meiro Koizumi 1976-)と南アフリカ出身のフレベズウェ・シワニ(Buhlebezwe Siwani、1987-)の作品を中心に、現代的な共同体/共異体のあり方をさらに思考してみたい。

以 上

<参考文献>

- 石倉敏明、「『宇宙の卵』と共異体の生成―第五八回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示より」、『たぐい Vol.2 特集1 共異体の地平』、亜紀書房、2020年

- 石倉敏明、唐澤太輔、「外臓と共異体の人類学」、『モア・ザン・ヒューマン‐マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』、以文社、2021年

- 上杉富之、『マレーシア・サバ州における「越境」への社会・文化的対応–文化協会の動態に見る民族の再編成』、成城大学紀要、2002年

- 上田紀行、『覚醒のネットワーク』、かたつむり社、1990年

- 大杉高司、『無為のクレオール』、岩波書店、1999年

- 唐澤太輔、「異次元の果実の輝き」、紀南アートウィークホームページ(https://kinan-art.jp/info/10784/、閲覧日2023年5月)

- 四方幸子、『エコゾフィック・アート―自然・精神・社会をつなぐアート論』、フィルムアート社、2023年

- ジョルジョ・アガンベン、上村忠男(訳)、『到来する共同体』、月曜社、2012年

- 菅香子、『共同体のかたち イメージと人々の存在をめぐって』、講談社、2017年

- 長津一史、『国境を生きる マレーシア・サバ州、海サマの動態的民族誌』、木犀社、2019年

- 松村圭一郎、『はみだしの人類学 ともに生きる方法』、NHK出版、2020年

- マルセル・モース、森山工(訳)、『贈与論 他二篇』、岩波文庫、2014年

- 森山工、『贈与と聖物 マルセル・モース「贈与論」とマダガスカルの社会的実践』、東京大学出版社、2021年

- 森山工、『「贈与論」の思想―マルセル・モースと<混ざり合い>の論理』、インスクリプト、2022年

- モーリス・ブランショ、西谷修(訳)、『明かしえぬ共同体』、筑摩書房、1997年

- 八谷麻衣、「シヌイェから見るアイヌの生活3」、シヌイェ研究会、2023年

- レヴィ・ストロース、「歴史学と人類学」、『思想 No.727』、岩波書店、1985年

- ロベルト・エスポジト、岡田温司(訳)、『近代政治の脱構築―共同体・免疫・生政治』、講談社、2009年