みかんコレクティヴ

みかんコレクティヴの現座標 (前編)

–ヴェネチア・ビエンナーレとドクメンタを巡って–

紀南アートウィーク 藪本 雄登

1 はじめに -再魔術化を超えて-

ヴェネチア・ビエンナーレ、ドクメンタ、ミュンスター彫刻プロジェクトの「世界三大芸術祭」のうち、第59回ヴェネチア・ビエンナーレ(会期:2022年4月23日〜11月27日[1]、以下「ビエンナーレ」)が1年延期となり、ドクメンタ15(会期:2022年6月18日〜9月25日[2]、以下「ドクメンタ」)と同時期に開催されることとなった。この2つの世界最大級の芸術祭を実際に巡り、それらの展覧会の内容や特徴について、主に人類学的な視点から分析し、今後どのように「みかんコレクティヴ」の実践に反映させるか、について前編、中編、後編に分けて論じることとする。

(1)第59回ヴェネチア・ビエンナーレとドクメンタ15の概要と特徴

まず、ビエンナーレのキュレーションは、イタリア人キュレーターのセシリア・アレマーニ(Cecilia Alemani)が担い、展覧会のタイトルは、シュルレアリスム作家・レオノーラ・キャリントン(Leonora Carrington, 1917−2011)の絵本のタイトルから着想を得た「夢のミルク(The Milk of Dreams)」となっている。同展覧会は、「身体の表現と変容」「個とテクノロジーの関係」「身体と地球のつながり」という3つのテーマから構成されており[3]、人間/非人間、男性/女性、自然/文化等の二項対立を超えて、テクノロジーや生態系との関わりを捉え直すことが志向されている。特に、今回注目すべき特徴は、58か国213作家のうち、女性またはジェンダーに関する、旧来の固定概念に合致しない(gender non-conforming)アーティストが参加者の90%を構成している点である。この「Gender Non-Conforming」という言葉を使ったのは、後述するダナ・ハラウェイ(Donna Haraway、1944年−)のフェミニズム科学論の影響があるのは間違いない。ビエンナーレでは、このフェミニズム理論を起点に「再魔術化(re-enchant)」を捉え直そうと試みているのだろう[4]。

https://www.labiennale.org/en/art/2022/statement-cecilia-alemani

目のない黒人女性の身体を示す大型の彫刻作品。その衣装は、先住民族達の住居であり、彼らの聖域が想起させられる。コーンロウの毛先には、魔術のための道具であり、過去には奴隷達の貨幣であった貝殻が付されている。

他方、ドクメンタは、その歴史上初めて、アジアから芸術監督が選出・招聘された記念すべき展覧会となった。インドネシアのアート・コレクティヴ「ルアンルパ(ruang rupa)」が芸術監督を担い、展覧会名は「米倉」の意味を持つ「ルンブン(lumbung)」[5]とされている。ドクメンタの公式ガイドブックには、「ルアンルパは、自分達の道を歩み、その旅の一部として、ドクメンタを招待し返す[6]」という記述があり、今まで通りの方法論で、既存の西欧制度や芸術史等に制限されることなく展覧会を実現しきることができるのか、ということがポイントになりそうだ。

カッセル滞在中に、紀南アートウィーク2021出展作家であり、ルアンルパのメンバーのアデ・ダルマワン(Ade Darmawan)[7]にインタビューの機会を得た。「共通財産としてのルンブンを構築するため、毎度、数百人レベルでの全体会議を行い、どのようなエコシステムを構築すべきかについて話し合いながら、イベント、展示内容、さらには販売品の利益分配の仕組み等を詰めていった」と述べている。彼らの方法論は、今までのトップダウン型のキュレーションとは明らかに一線を画すものであり、その内容について中編で考察する。

ルアンルパとGrafis Huru HaraとSerrumが共同して構築するコレクティヴであるグッドスクール(Gudskul)。グッドスクールは、開かれた学びの場を提供しながら、専門分野や専門家に規定されたり、制度や専門分野にだけ用いられている知識や科学技術等を、エリートや専門家だけでなく、社会に生きる多様な人々とともに再言語化/再構築していくことを目標としている。このペインティングは、彼らの実践、価値、構造、エコシステム、思考の道筋を示す軌跡であり、本展覧会の思想の根幹が垣間見られる。

(2)「人間中心主義」を超えて

前提として、ビエンナーレ、ドクメンタ両展示において共通しているのが、「脱(西洋)人間中心主義」に対する視点である。筆者は、滞在中にイタリア、ドイツの近代美術館を巡ったが、その重厚な歴史に圧倒されたものの、ほとんどの作品において、「一神教の神」または「人間」しか描かれていなかった。現代の世界的な環境や不条理に対応するに際して、人間/非人間、白人/非白人、男性/女性、人間/機械、自然/文化、精神/身体等のデカルト的な西洋二元論の境界をどう超えていくかが、重要な課題となっている。

ビエンナーレもドクメンタも、この課題に応答するように、傾向として、西欧以外の地域のアーティストやコレクティヴを多用している。ビエンナーレは、ロマン主義、シュルレアリスム、そして、魔術化といった「美術」史に沿ったアプローチであったのに対して、ドクメンタは、ルアンルパが明言している通り、西洋的な「美術」制度から逸脱したアプローチであり、ここには多くの賛否両論が寄せられるだろう。ただ、筆者はアジア途上国に長く居住し、また美術的な専門教育を受けていないため、「コンヴィヴィアリティ」(イヴァン・イリイチ、Ivan Illich、1926年-2002年)という視点から、既存の美術史上の枠組みに囚われず、ルアンルパの技法について、中編において検討する。

さらに、今回の両展覧会を見渡すと、「植物」に関する作品が多いように思えた。後述するハラウェイの「サイボーグ」と同様に、植物は、過去「みかん民主主義 -コレクティヴって何-」で述べた通り、接ぎ木等を通じて、自分の中に他者を内在させることができる。そのような観点で、人類学の文脈では、「植物的転回(The Plant Turn)」が注目されており、「植物的転回」について、後編で詳述する。

以上、整理すると、今回のビエンナーレとドクメンタの特徴として、人間中心主義に対応するために、①「ダナ・ハラウェイの思想」、②「再魔術化」、③「コンヴィヴィアリティ」、④「植物的転回」の4点が挙げられるのではないだろうか、それぞれ検討を進めてみる。

2 「ダナ・ハラウェイ」と「再魔術化」

(1)ダナ・ハラウェイとマルチスピーシーズ人類学

「人間の本性は種間の関係性である[8]」−―アナ・チン

人間と非人間の諸存在が「ともに生きる」とはどのようなことか、マツタケの視座から、「マツタケ狩り」を通じて、社会を見つめ直す機会が得られる筆者の愛読書。

この「マツタケ」表紙絵「Homage to Minakata(2011年)」は、なんと和歌山県紀南地域 田辺市出身のアーティスト・廣本直子氏が、紀南出身の偉大なる博学者「南方熊楠」への敬意を示して描いたものである。マルチスピーシーズ人類学と紀南の思想には、何か通底するものがありそうだ。

マルチスピーシーズ人類学は、上記のアメリカの環境人類学者アナ・チン(Anna Tsing、1952年−)の言葉の通り、人間と他種(動物、植物、ウイルス、機械、精霊等)の絡まり合いから、人間とは何かを再考する学問である。前述の「コンヴィヴィアリティ」も「マルチスピーシーズ人類学」も西洋的な人間中心主義を超える重要な分析的枠組みとなっている。特に、このマルチスピーシーズ人類学は、フェミニズム科学人類学者ダナ・ハラウェイから強い影響を受けて生まれている、といわれている[9]。

そして、今回のビエンナーレでも、ハラウェイの思想が強く影響を与えていることは疑いない。ハラウェイは、「サイボーグ宣言(2000年)」や「伴侶種論(2013年)」等の書籍で有名であり、西欧的な価値観やその暴力性に対する強い批判を示している。「サイボーグ宣言」は、「我々はサイボーグである[10]」で始まり、「私は、女神ではなくサイボーグになりたい[11]」で終わる衝撃的な論文である。同書では「サイボーグ(サイバネティックな有機体)」とは、「機械と生体の複合体であり、社会のリアリティと同時にフィクションを生き抜く生き物である[12]。」と定義される。

この表紙絵のように、サイボーグとは、人間と非人間(機会、動物、幽霊等)の諸存在が絡まり合いながら生成されており、植物と同様に、どの部分が「主体/客体」、「全体/部分」、「中心/周縁」なのか不明である。その意味で、全体性を重要視するより、「部分的なつながり(マリリン・ストラザーン)」を意識しながら、私達は絡み合いの中で、生きていることを自覚することの重要性を伝えている。

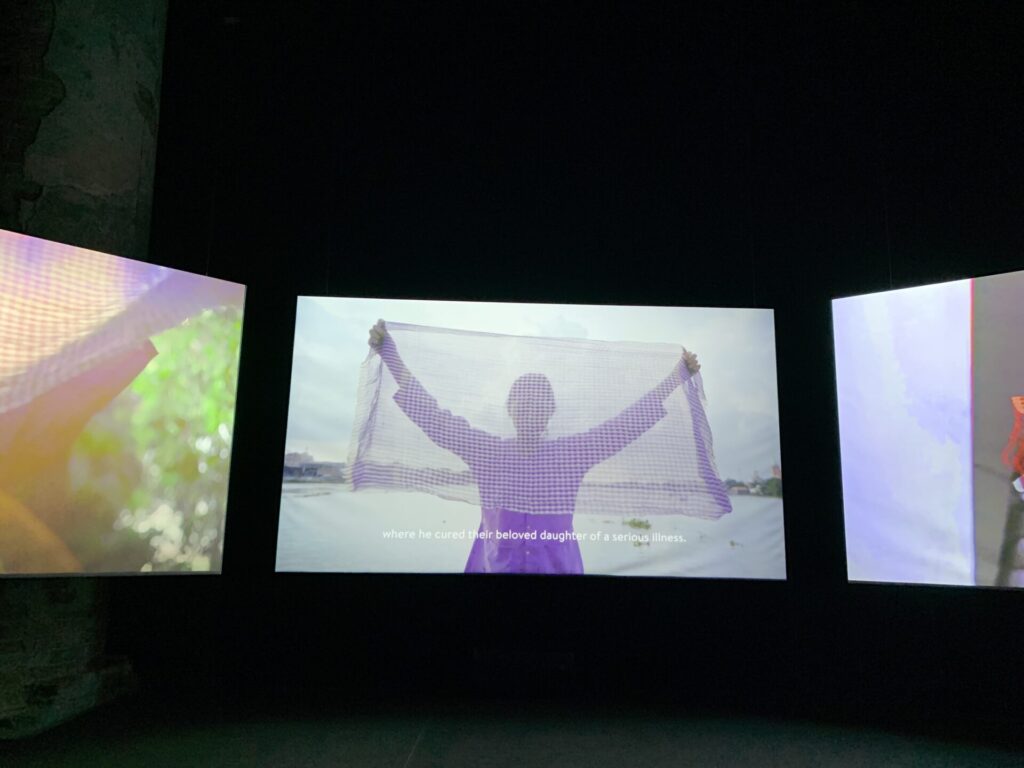

同書において、「有色人女性」が多重的なアイデンティティの社会構造において、その再生産(生殖/労働)の最下層とされ、家父長制を司る「家」のみならず、女性労働者の増加(「労働力の女性化[13]」)によって、産業社会においても有色人女性が、「女性労働は機械の最初の言葉(「資本論」第1巻13章)」といわれた通り、搾取される労働力(女性機械)として選別されている事実がある[14]。冒頭紹介したシモーヌ・リー(Simone Leigh)の彫刻やタオ・ニャン・ファン(Thao Nguyen Phan)の美しくも切ない映像が、その暴力史の断片を表している。

ドイツの売春街におけるラブ・ドールのメンテナンス業務に焦点をあてた挑発的な作品である。消費されながらも、日々理想化される人形とその人形のメンテナンス担当の間に立つ鑑賞者は、産業社会と人間/機械の間で、何か宙ぶらりんともいえる奇妙な体験することだろう。

「サイボーグ」は、西洋思想史において先例を持たず[15]、家父長制や資本主義的な植民地主義から解放された存在であり、ハラウェイは「サイボーグ化」によって、ジェンダー差による生来的な被抑圧性を克服できる可能性を想像したのだ[16]。

第二次世界大戦以前から「女性」と「機械」に関する芸術表現は存在している。Exterは、ソビエト初のSF映画の制作に関わっており、同作に登場する人物は、火星にある素材を身につけたサイボーグ(火星人)であり、巨大な力を得ているようだ。ただ、サイボーグと人間の戦いでは、人間が最終的に勝利する。大戦後、主に資本主義国では、労働力の女性化が著しく進んだことと、何か関連性はあるのだろうか。

母と子のポートレイトのように見えるが、日常生活に写る「母」は人形(サイボーグ?)と化している。Anetaの幼少期には、「母」はそのように写っていたのだろうか。他方、よくみると、実は娘が母(人形)を世話しているようにもみえる。改めて「母子」の関係とは何か、ということを考えさせられる。

また、テクノロジーによる労働慣行の変遷は、非正規雇用や派遣労働等のその労働形態の変化や労働市場の流動化を伴いつつ、女性に対してのみ、その影響を与えるのはなく、そのしっぺ返しとして、男性プロレタリアートや旧世代の男性に対しても、実際に、その影響を与えている。つまり、一部の男性労働者においても、低賃金等で再生産を担わされる「労働力の女性化」が進展しており[17]、そのハラウェイの思想の射程はさらに広がり続けている。

スーダン北部のレンガ職人達は、猛暑の中、昼は過酷なレンガ製造を行い、夜は建造物を構築していく。最後に完成するのは、巨大な怪物のようなダムであり、泥と洪水を巡る神話のように、その終末性を予感させる。

また、ハラウェイの思想は、ジェンダーや機械等のみならず、植物、動物等の自然との関係でも応用されている。例えば、自然の分野でいえば、ハラウェイが述べる「伴侶種」とは、犬や猫等の「生活をともにし、互いを構成しあい、互いの生身を形作っていく」ような種間の関係性を意味する[18]。その意味で、人間自身が他の存在から独立して位置付けられる人間中心主義は、確実に誤りであり、人間が埋め込まれている関係性の網からは、人間だけを取り上げることはできない、と喝破している。ビエンナーレでは、マリアンナ・シモネ(Marianna Simnett)が、人間と動物との境界(尻尾)をショッキング、かつ、アイロニカルに示している。

人間と動物の境界線である「尻尾」を巡る物語であり、動物人間の主人公が自分以外の何者かに変容していく様子が示される。数多くの登場人物が、尻尾を巡る「部分的なつながり」を模索しているように感じた。会場のソファは、よくみると巨大な尻尾であり、それに重く腰掛ける人間の無頓着な横暴さに改めて気づかされたのだった。

目を背けたくような家畜工場における家畜の解体プロセスを、ダイナミックに表現する映像作品である。黄色信号が灯ったような特殊な環境で鑑賞する同作品は、自然に対する人間の暴力への警鐘を促しているのだろう。タイトルが示す通り、私達は、生命が存在し得ない「金星」に降り立つ未来を暗喩しているのだろうか。

(2) 「再魔術化」とは?

前述のハラウェイの議論を踏まえ、現在のマルチスピーシーズ人類学(民族誌)は、人間/自然、人間/非人間、人間/機械等の区分を放棄し、人間と非人間の関わりを民族誌的に記述する方法を取っている。それは、人間/非人間が絡まり合う出来事、パフォーマンス、イメージ、それに関連するアニミズム、シャーマニズム等、すべてを包摂した生成的世界を提示し、取り戻す試みである[19]。その中で、アートや美術等の表現行為に対する重要度が増しつつある。

例えば、モリス・バーマン(Morris Berman、1944年−)は、古代のアニミズムやシャーマニズム的表現はもちろん、ステンドグラス、機織り、金属細工等の中世の工芸世界の中の没我的な状態を「参加する意識」と呼んだ。他方、人間と自然を区別しながら世界と関わることを「参加しない意識」と呼称している[20]。「没我的に制作や表現すること」は、すなわち「世界に参加すること」であり、その意味で、我を忘れて制作や表現することが、西欧的な二項対立を超えた生成的世界を生み出す源泉となる可能性を秘めている。

この文脈において、現代アートが、科学的合理主義や理性主義に対する揺り戻し運動の中心となっている。つまり、美術史における神秘主義やシュルレアリスム等のロマン主義の復権、マックス・ウェイバーの「脱魔術化」に対する「再魔術化」の捉え直しが、ビエンナーレのステートメントをみても注目されていることがわかる。これは私見だが、かつて西欧世界は、アートを脱魔術化して、モダン・アートを生み出したが、魔術的要素を強制的に排除したことで、西欧世界の芸術の力は弱まりをみせ、アートが産業社会に取り込まれるように遠因になったのではないだろうか。ビエンナーレとドクメンタの展示、さらには、ビエンナーレの会場近くのペギー・グッゲンハイム・コレクション(Peggy Guggenheim Collection)では、「シュルレアリスムと魔術(Surrealismo & Magia)」展[21]が行われており、アニミズム、シャーマニズムや錬金術的な神秘的な作品が、多く展示されていることからも、魔術的な要素の復権が着実に進んでいることは明らかである。

自然、古代インドや工芸等の影響を受け、古代アラビアの縫製技術を活用したファブリック彫刻である。没我的状態で編まれたこの彫刻は、衣服なのか、性器なのか、人なのか、あるいは、神なのだろうか。

18世紀カリブ海の植民地ハイチは、サトウキビのプランテーションにより、世界でもっとも豊かな植民地であった。アフリカから毎年数万人の奴隷が送り込まれ、酷使された。その後、ハイチ革命により黒人国家が成立する。その変遷の中で、ヴァナキュラー(イリイチ)な価値が見直されるに至った。その土着の魔術的かつ文化的な音楽、表現が集合する場が、カッセルの St. Kunigundis にあった。

タイ出身のピナリ―は、筆者がよく知るアーティストの一人だ。自身の授乳体験に触発され、40年近く女性の身体に焦点をあてて、表現を行ってきた。器、卵、樹々などを乳房に見立てて、女性の身体の神秘性とアジアにおける仏舎利等の聖域性を統合させながら、人間の身体の可能性を神秘的に示している。

池田龍雄は、日本の戦後美術を代表するアーティストの一人である。神風特攻隊員として訓練を受ける。1960年代からは「Brahman」等に代表されるような宇宙的なマクロコスモスと胎児的なミクロコスモスの統合を示す。限界まで稠密化されつつある西洋的な二元論に応答するかのように、インド哲学、仏教的影響を得た一元論が確かに存在感を放っていた。

しかしながら、「再魔術化」を捉え直すという帰結だけで十分なのであろうか。アジア、アフリカや南米の非西欧的に表現には、当然に魔術的要素が多くみられるため、アジア地域での活動が長い筆者にとっては、「再魔術」という言葉には、別に目新しさを感じないというのが正直なところである。卑近な例を挙げれば、日本においては、正月の鏡餅の上に「みかん(だいだい)」を置くということが、違和感なく行われている。おそらく、「みかん」には、「魔除け」というある種の「魔術」的な機能が備わっており、日本人の生活実践の中に「魔術」が存在していることを示す証左になろう。

そして、ここでいう制作や表現には、みかん栽培も当然含まれる。過去「みかん神話 -紀伊半島と橘の関係を思考する」で述べた通り、和歌山県橘本神社[22]では、柑橘や菓子の神として「田道間守命」が祀られている。毎年10月10日には、例大祭「みかん祭り」が盛大に行われる。これは橘本神社のみならず、紀南の産地の神社でも、みかんの収穫の時期に併せて、10月前半に収穫祭が行われている。そこでは、後述するヴァナキュラーな場所と人々を中心に、渡御(神輿巡幸)、獅子舞、投餅等が行われ、自然への畏敬と感謝を込めて祈りが捧げられた上で、育て上げた柑橘の収穫に向かうのだ。この文脈を踏まえて、10月6日-16日に開催されるみかんコレクティヴの小さな展示(祭)は、生活に根付いた「みかん栽培」を再度見つめ直す場になればと思う。

とはいえ、日本や和歌山県においても、このような「魔術」的な力が弱まっているのは事実であろう。重要なのは、バーマンが述べるような「世界に参加する意識」を促すために、制作や表現実践をどのように生活や場所に落とし込むか、ということではないだろうか。次に、この実践を考えるにあたって、ドクメンタに目を向けていきたい(中編、後編に続く)。

以 上

[1] ヴェネチア・ビエンナーレ ホームページ(https://www.labiennale.org/en/art/2022)。ビエンナーレは、イタリア、ヴェネチアにて1895年から開催されている現代アートの国際美術展覧会であり、二年に一度開催される。1800年台前半から後半にかけて、イタリア統一運動の影響により、ヴェネチア市は影響力を失い、ミラノ等の都市に後塵を拝していたため、特に文化面での影響力を蘇らせる契機として、1893年に「イタリア美術展(のちのヴェネチア・ビエンナーレ)」の開催が決定した。

[2] ドクメンタ15 ホームページ (https://documenta-fifteen.de/)。ドクメンタは、1955年から、5年に一度ドイツ・カッセルで開催される現代アートの国際芸術展である。第二次世界大戦後、ドイツの芸術の再興、そして、ナチス独裁下で、前衛芸術が「退廃芸術」として規制、弾圧されたが、前衛芸術の名誉回復のために開催される。その後、ドクメンタは、世界の現代アートの動向を示す展覧会として、ヴェネチアビエンナーレに匹敵する影響力を持つといわれている。

[3] ヴェネチア・ビエンナーレ ホームページ「BIENNALE ARTE2022」より(https://www.labiennale.org/en/art/2022)

[4] アレマーニのキュレーター・ステートメント (https://www.labiennale.org/en/art/2022/statement-cecilia-alemani)

[5] ルアンルパのステートメント(https://documenta-fifteen.de/en/about/)

[6] 『Documenta Fifteen Handbook』、2022年、12頁

[7] ルアンルパの主要メンバーの一人。紀南アートウィーク2021にて、「哲人のサッカー」を出展している。https://kinan-art.jp/artist/3704/

[8] アナ・チン著、赤嶺淳訳、『マツタケ 不確定な時代を生きる術』みすず書房、2019年、v頁

[9] 近藤祉秋、吉田真里子編『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』、青土社、2021年、14,頁

[10] ダナ・ハラウェイ著、高橋さきの訳『猿と女とサイボーグ』青土社、2017年、288頁

[11] 同上、348頁

[12] 同上、287頁

[13] 「労働力の女性化」とは、女性労働の構造的な増加を示す用語である。詳細は、服部良子『労働力の女性化―家事労働・家庭責任の視覚から―』https://core.ac.uk/download/pdf/35274673.pdf

[14] ダナ・ハラウェイ著、高橋さきの訳『猿と女とサイボーグ』青土社、2017年、299頁

[15] 同上、289頁

[16] 同上、347頁

[17] 同上、321、322頁

[18] 近藤祉秋、吉田真里子編『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』、青土社、2021年、14,15頁

[19] 近藤祉秋、吉田真里子編『食う、食われる、食いあう―マルチスピーシーズ民族誌の思考』、青土社、2021年、25、26頁

[20] モリス・バーマン著、柴田元幸訳『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』、文藝春秋、2019年、430、431頁

[21] ペギー・グッゲンハイム・コレクション ウェブサイト(https://www.guggenheim-venice.it/)

[22] 和歌山県神社庁ホームページ「橘本神社」より( https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=2021)